タグ検索ページ

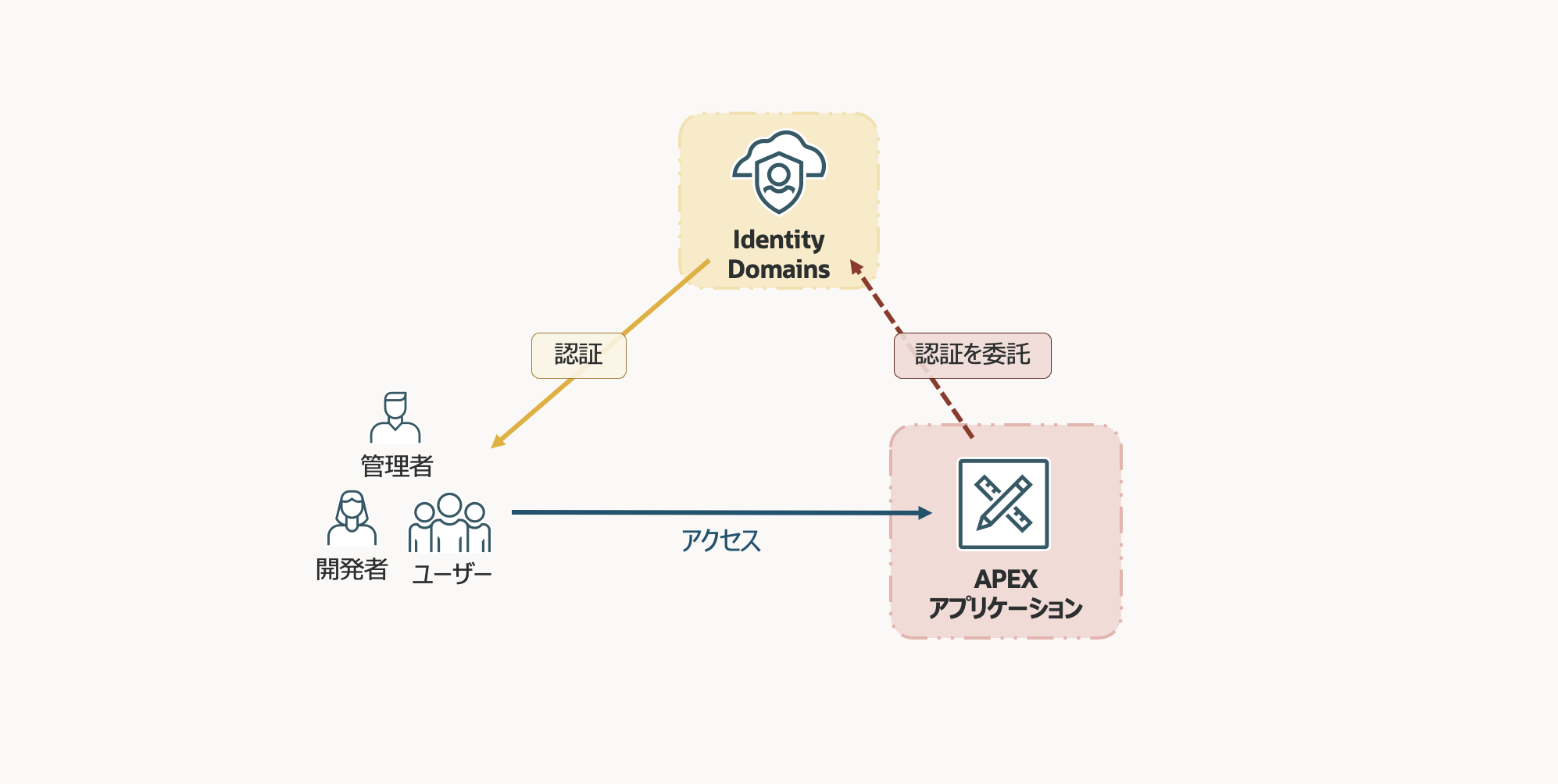

OCI IAM Identity DomainとAPEXアプリケーションとの認証連携しよう

OCI IAM Identity DomainとAPEXアプリケーションを連携することで、安全かつ効率的にシングルサインオンなどの認証管理を実現できます。

OCI Search Service for OpenSearch を使って検索アプリケーションを作成しよう

Oracle Cloud Infrastructure Search Service with OpenSearch は、OpenSearch に基づいてアプリケーション内検索ソリューションを構築するために使用できるマネージド・サービスであり、インフラストラクチャの管理に集中することなく、大規模なデータセットを検索し、結果をミリ秒で返すことができます。

準備 - Oracle Cloud 無料トライアルを申し込む

Oracle Cloud のほとんどのサービスが利用できるトライアル環境を取得することができます。このチュートリアルの内容を試すのに必要になりますので、まずは取得してみましょう。

ユースケースに合わせてクラウド・インフラの監視をセットアップしよう - OCI Compute Service編

ユースケースに合わせてOCI Compute Serviceの監視を設定することで、クラウド上のサーバーやインフラの状態を的確に管理・把握でき、安定した運用を実現します。

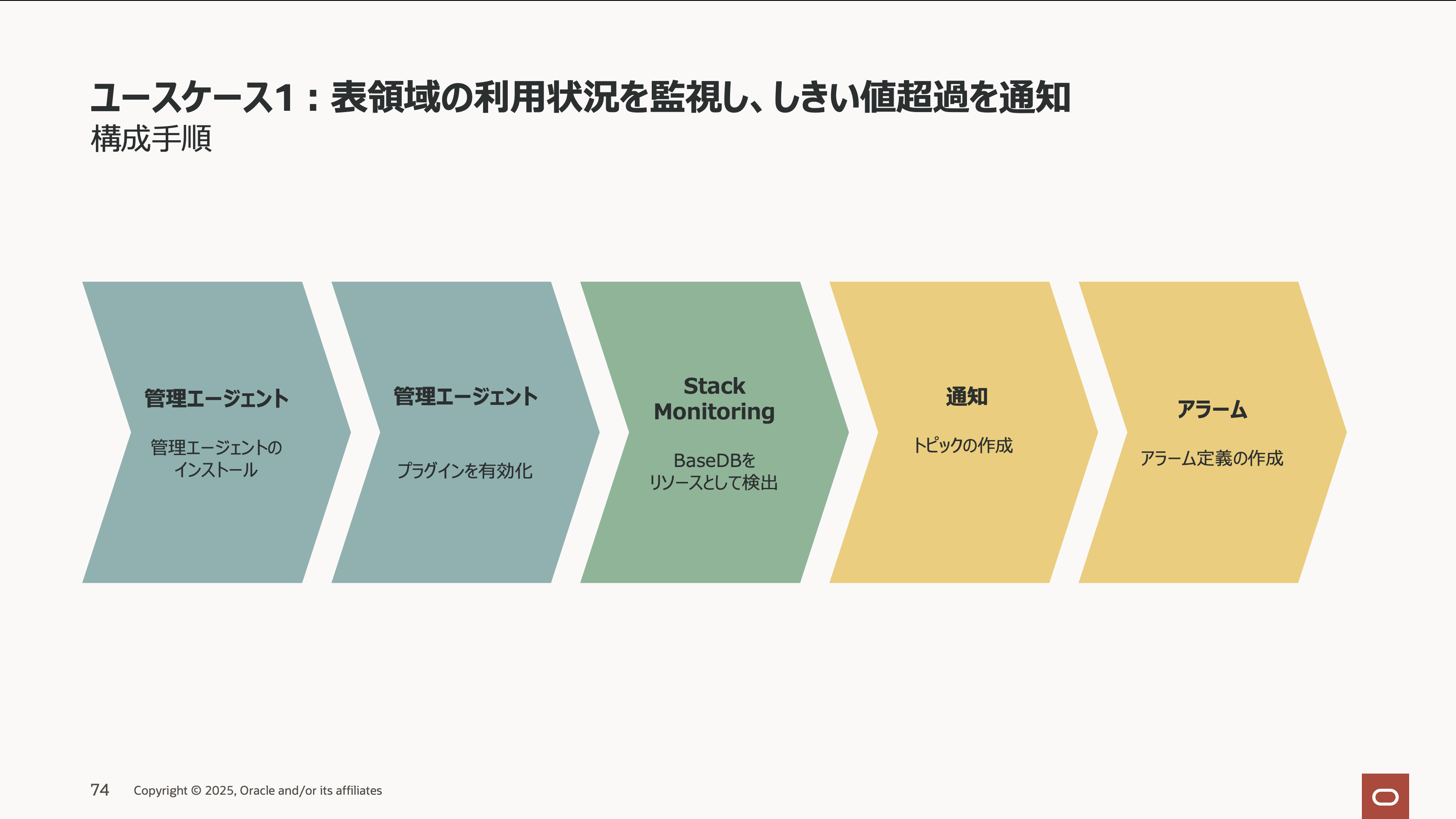

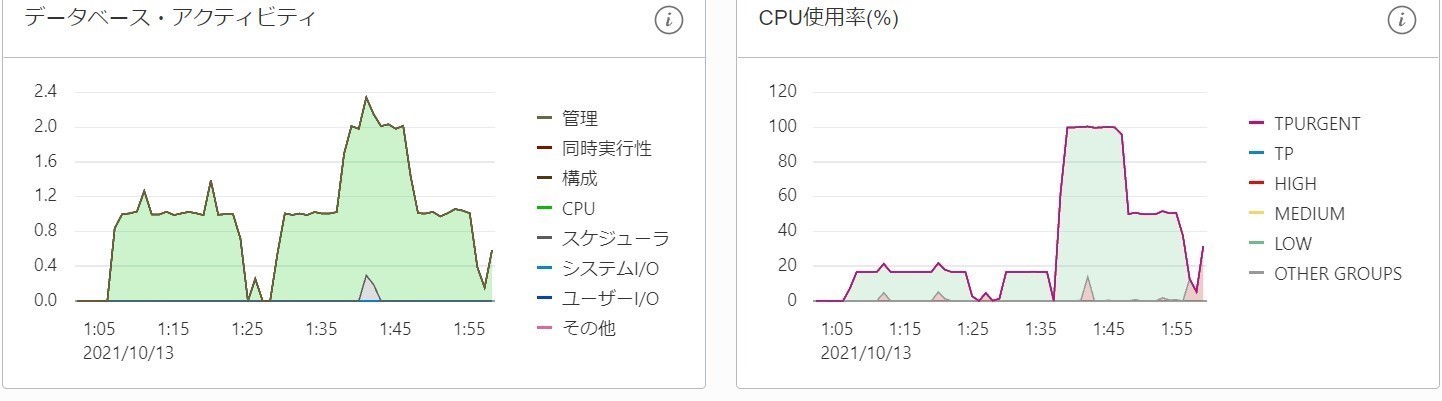

ユースケースに合わせてクラウド・インフラの監視をセットアップしよう - OCI Database Services編

ユースケースに合わせて OCI Database Services の監視を設定することで、クラウド・インフラの運用状況を的確に把握し、安定したサービス提供を実現できます。

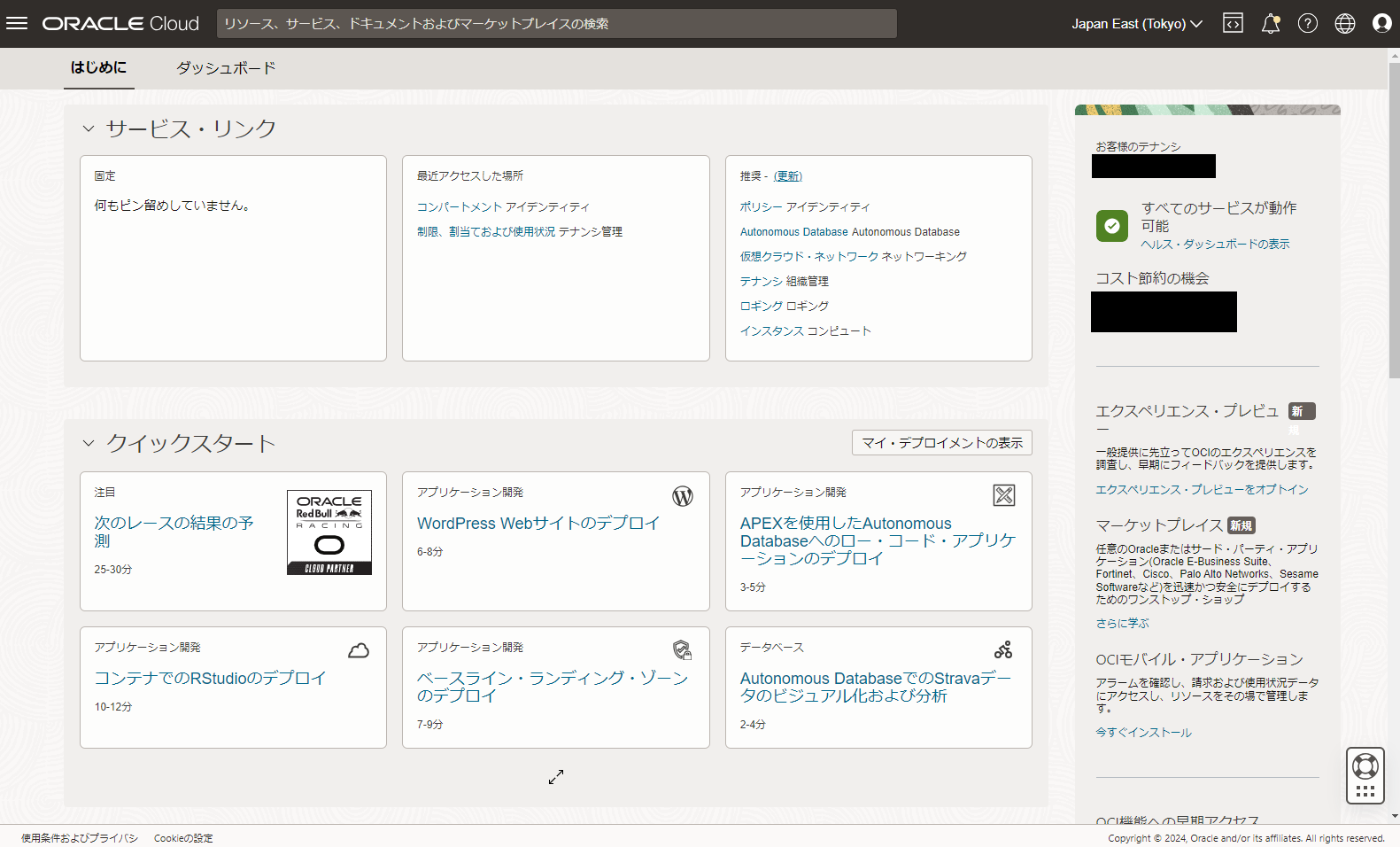

その1 - OCIコンソールにアクセスして基本を理解する

まずはコンソールにアクセスしてみましょう。そしてリージョン、可用性ドメイン、コンパートメント、ポリシー、サービス制限などのOCIの基本的なコンセプトについて学びます。

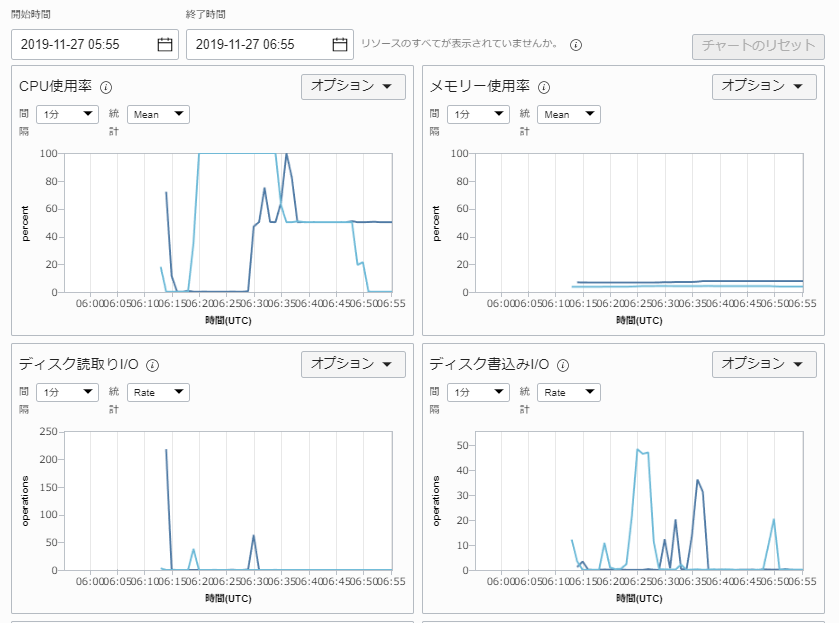

モニタリング機能でOCIのリソースを監視する

モニタリング機能を使うことで、OCI上の各種リソースの性能や状態の監視、また、カスタムのメトリック監視を行うことが可能です。アラームを設定すれば、メトリックがしきい値に達した場合に管理者に通知することもできます。

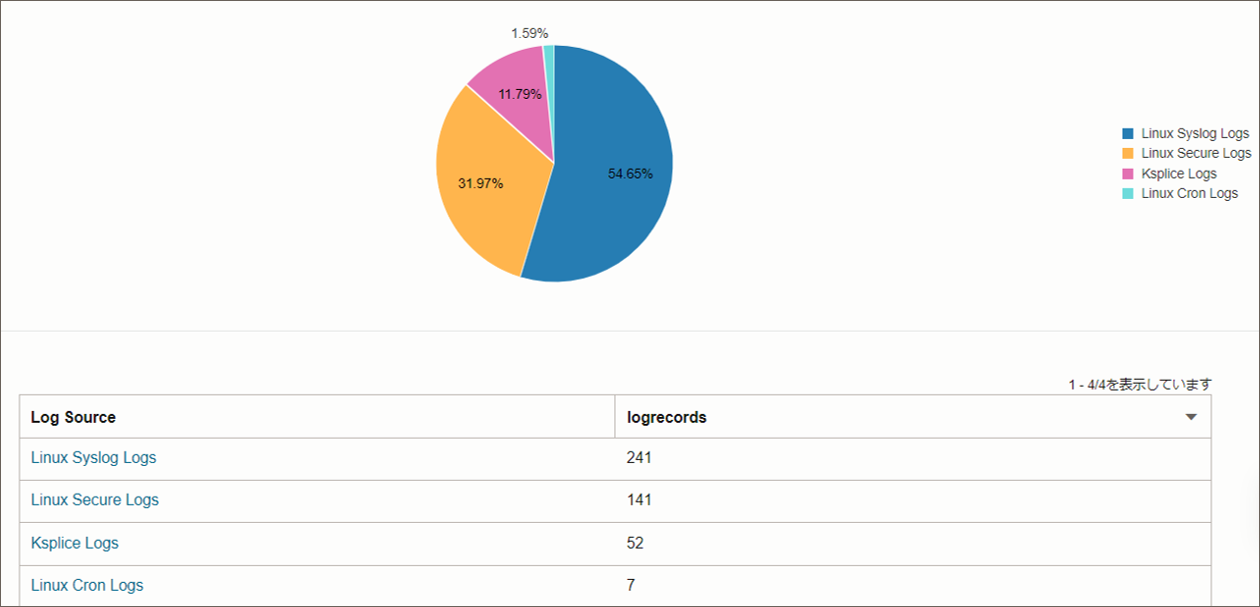

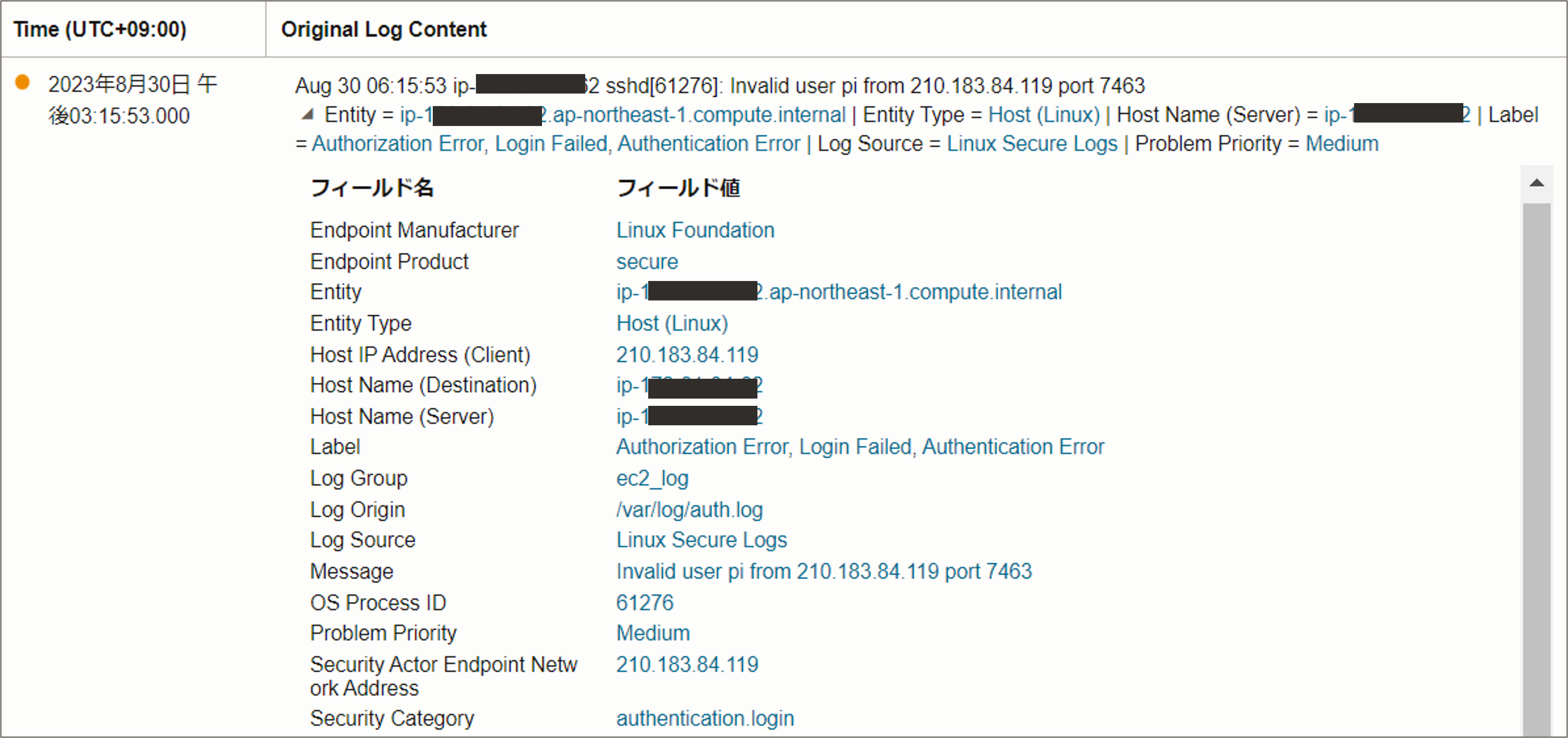

Log Analytics:OCIコンピュートからOSのログを収集する

Log Analyticsではエージェントを使用することで、OCIだけでなくオンプレミスや他社IasSなど、様々な監視対象のホストから継続的にログを収集することができます。

Log Analytics:OCI外部のホストからOSログを収集する

Log Analyticsでは、エージェントを使用することでOCIだけでなく、オンプレミスやOCI外部のクラウドのホストからもログを収集することができます。

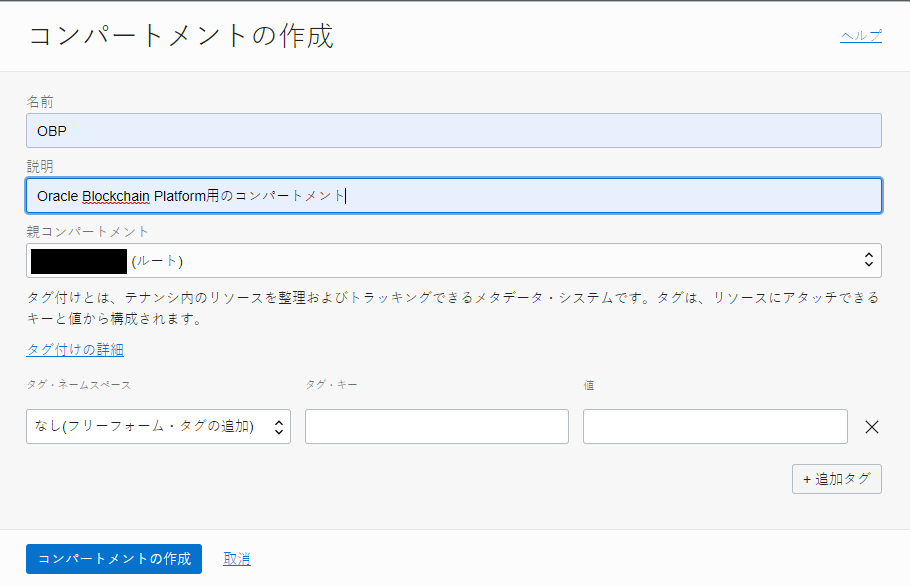

Oracle Blockchain Platformのインスタンス作成

この文書は Oracle Blockchain Platform(OBP) のインスタンス作成方法をステップ・バイ・ステップで紹介するチュートリアルです。

Oracle Cloud Infrastructure(OCI) DevOps事前準備

OCI DevOpsを利用するための事前準備を行います。

検出ルールを作成してアラート通知を設定する

Log Analyticsでは、検出ルールという機能を使用してログベースのアラート通知を設定することができます。

Oracle Cloud Infrastructure(OCI) DevOpsことはじめ-Compute編-

OCI DevOpsでアプリケーション開発におけるCI/CDを学びます。

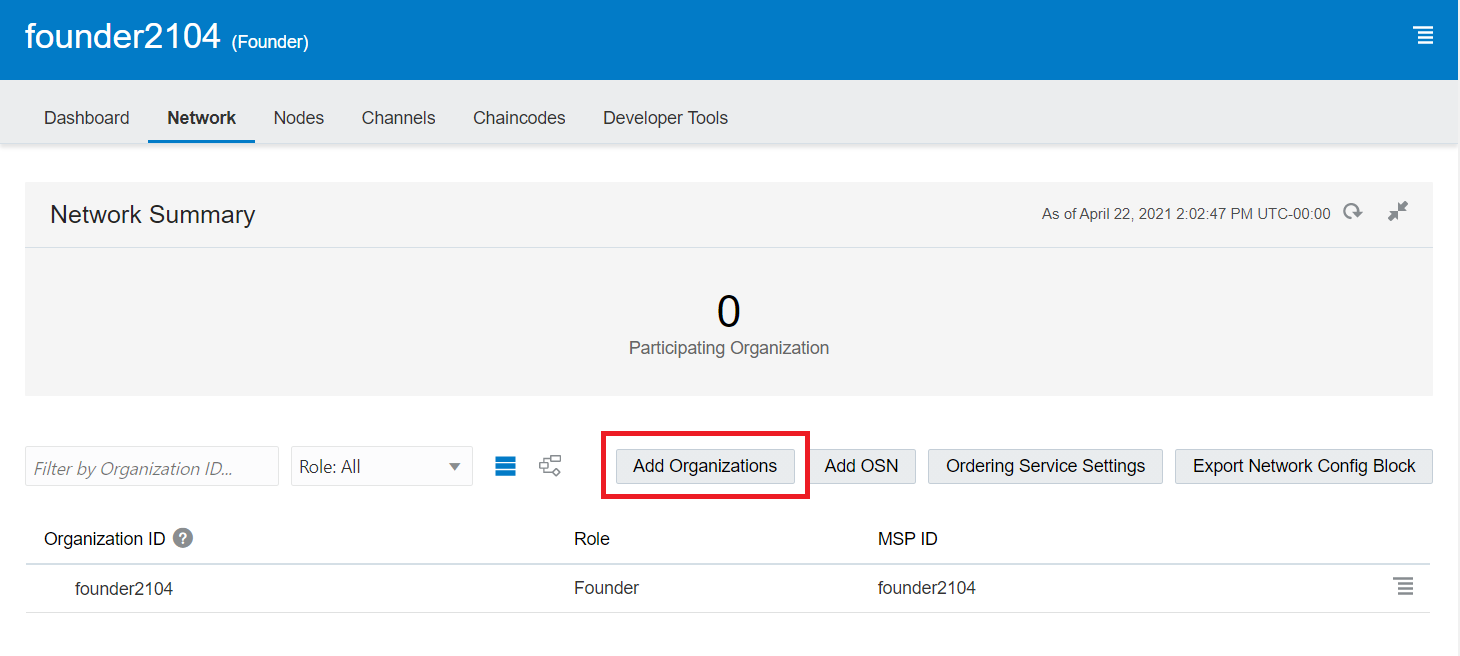

Participant インスタンスをブロックチェーン・ネットワークに参加させる

この文書は Oracle Blockchain Platform(OBP) のParticipantインスタンスをブロックチェーン・ネットワークに参加させ、ふたつの OBP インスタンスでブロックチェーン・ネットワークを構成する方法をステップ・バイ・ステップで紹介するチュートリアルです。

Oracle Cloud Infrastructure(OCI) DevOpsことはじめ-OKE編-

OCI DevOpsでコンテナアプリケーション開発におけるCI/CDを学びます。

Oracle Cloud Infrastructure(OCI) DevOpsことはじめ-Oracle Functions編-

OCI DevOps を使用して Oracle Functions に対する CI/CD パイプラインを構築します。

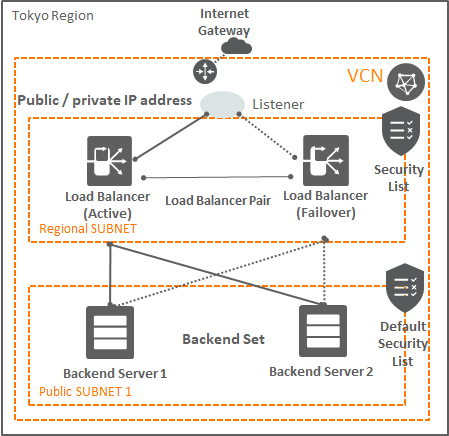

ロードバランサーでWebサーバーを負荷分散する

OCIのロードバランサーを使うと、冗長化したWebサーバーに対して負荷分散を簡単に構成できるようになります。しかもマネージドサービスなので管理は簡単。

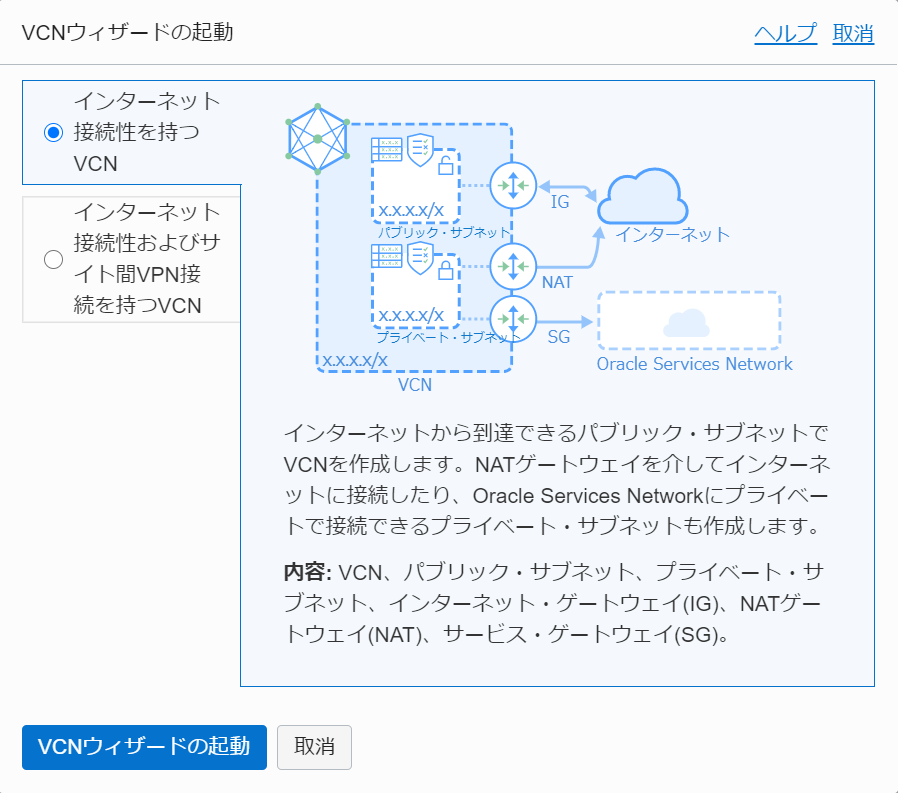

その2 - クラウドに仮想ネットワーク(VCN)を作る

クラウドの最初の一歩は、クラウド上に皆さん専用のネットワーク(VCN)を作るところから始まります。難しい作業は必要ありません。まずはやってみましょう!!

Oracle Container Engine for Kubernetes(OKE)をプロビジョニングしよう

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) の管理コンソールを利用し、OKEクラスターを作成します。まずはここから始めましょう。

Oracle Container Engine for Kubernetes(OKE)でKubernetesを動かしてみよう

Oracle Container Engine for Kubernetes(OKE)は、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供されるマネージドKubernetsサービスです。こちらのハンズオンでは、Kubernetes自体の特徴や使い方を含めて、OKEを触って頂けるコンテンツになっています。

KubernetesでサンプルアプリケーションのデプロイとCI/CDを体験してみよう

OKEを使ってサンプルアプリケーションのデプロイおよびCI/CDを体験していただけるコンテンツです。OKEだけではなく、マネージドなCI/CDサービスであるOCI DevOpsや運用が全て自動化された自律型データベースであるAutonomous Databaseも利用する豊富なコンテンツになっています。

Oracle Container Engine for Kubernetes(OKE)でサンプルマイクロサービスアプリケーションをデプロイしてオブザバビリティツールを利用してみよう

OKEを使ってサンプルマイクロサービスアプリケーションのデプロイおよびオブザバビリティを体験していただけるコンテンツです。サードパーティーとしてOSSのIstio、Prometheus、Grafana、Loki、Jaeger、Kialiを利用します。

Oracle Container Engine for Kubernetes(OKE)でサンプルマイクロサービスアプリケーションをデプロイしてOCIのオブザバビリティサービスを利用してみよう

OKEを使ってサンプルマイクロサービスアプリケーションのデプロイおよびオブザバビリティを体験していただけるコンテンツです。OCIのオブザバビリティサービスであるMonitoring、Logging、Application Performance Monitoring、Notificationsを利用します。

インスタンスのオートスケーリングを設定する

アプリケーションの負荷に応じて自動的にコンピュート・リソースの増減ができれば、必要な時に必要な分だけのリソースを確保し、コストの最適化にもつながります。オートスケーリング設定を行って、負荷に応じてインスタンス数を増減させてみましょう。

その3 - インスタンスを作成する

ネットワークができたら、いよいよインスタンスを立ち上げましょう。OCIなら仮想マシンもベアメタルサーバーも同じように簡単に作成できます。

OCI Container Instances をプロビジョニングしよう

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) の管理コンソールを利用し、Container InstancesにWordPressをインストールします。まずはここから始めましょう。

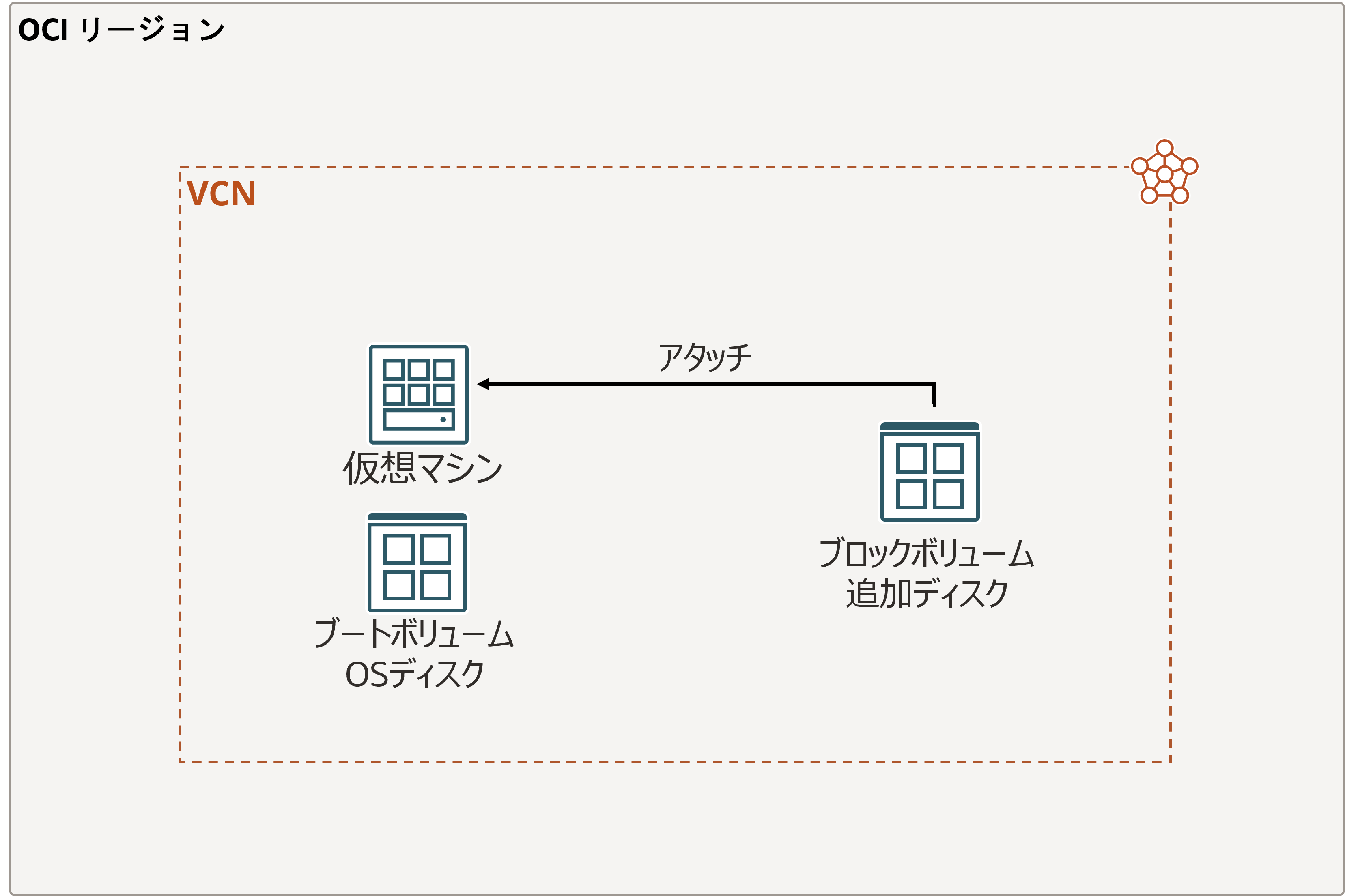

その4 - ブロック・ボリュームをインスタンスにアタッチする

ストレージ容量が足りない? そんなときは、ブロック・ボリュームをネットワーク越しにインスタンスにアタッチできます。

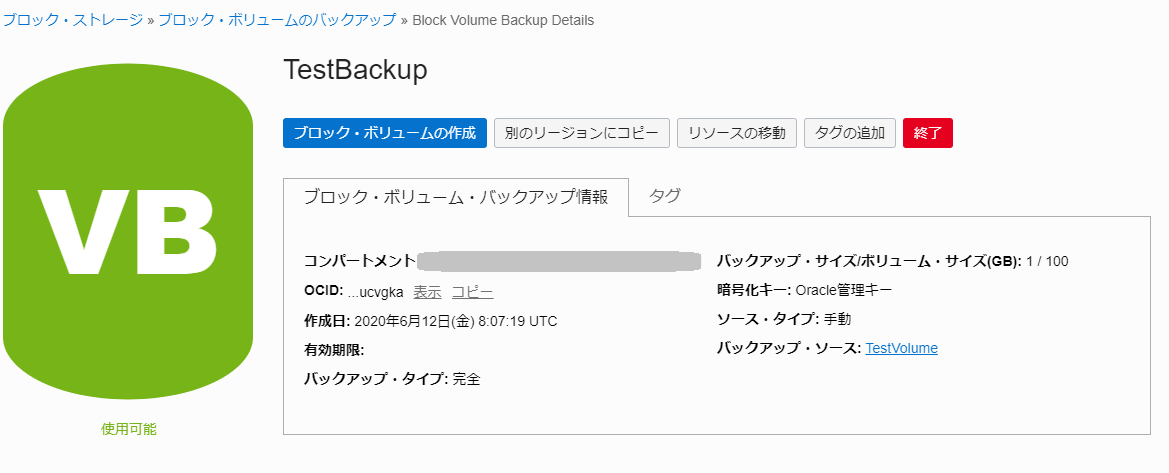

ブロック・ボリュームをバックアップする

運用管理を行う上で、データのバックアップは重要です。データの保護要件や可用性要件に応じて適切な手法でバックアップを取得し、安全に運用を行いましょう。

オブジェクト・ストレージの高度な設定

オブジェクト・ストレージには事前認証済みリクエスト以外にもDR構成を行うために他リージョンのバケットにレプリケーションするなどさまざまな機能があります。この章では主にコンソールから設定します。

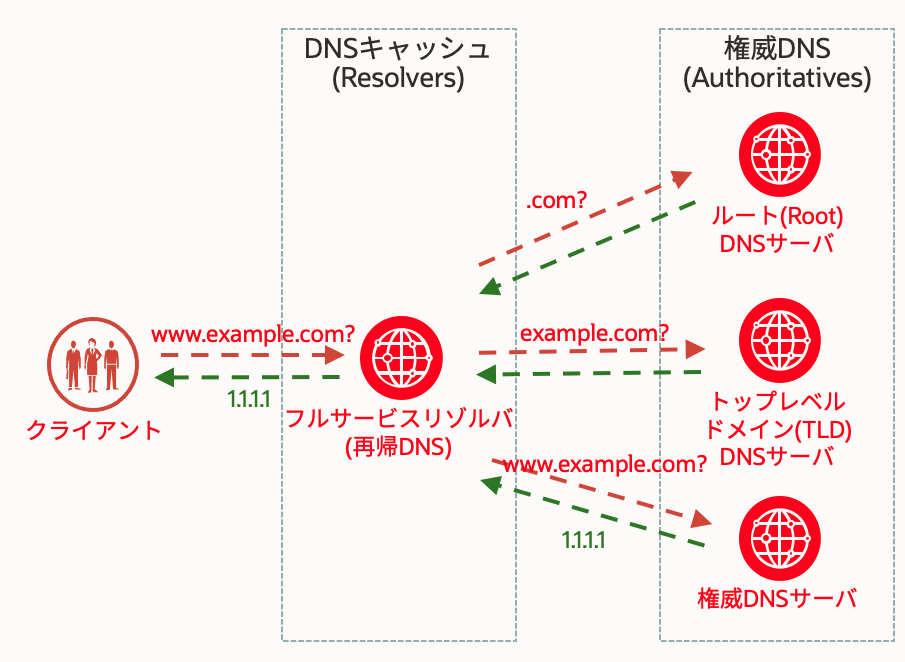

DNSサービスを使ってWebサーバーの名前解決をする

クラウド上でインターネット向けにサービスを構築したいのであれば、OCIのDNSサービスを使わない手はありません。Dyn.comにホストされた堅牢な権威DNSネットワークが簡単に利用できます。マネージドサービスなのでDDoS対策もバッチリ。さあやってみましょう。

Fn Project ハンズオン

Fn Projectは、開発者エクスペリエンス重視なFaaSを構築するためのプラットフォームです。このハンズオンでは、Fn Projectの環境構築から動作確認までの手順を記します。

その5 - インスタンスのライフサイクルを管理する

作ったインスタンスを必要なときに止めたり、削除したり、また再作成したりと、いつでも簡単にできてしまうところがクラウドのいいところです。実際にどのような動きになるのか試してみましょう。

OCI Functions ハンズオン

OCI Functionsは、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供されるマネージドFaaS(Function as a Service)サービスです。こちらのハンズオンでは、OCI Functionsを動かしながら、FaaSおよびOCI Functionsの特徴や使い方を学んでいただけるコンテンツになっています。

Oracle Cloud Infrasturcture API Gateway + Oracle Functionsハンズオン

このハンズオンでは、OCI API GatewayとOracle Functionsを組み合わせて、簡単なアプリケーションを開発する手順をご紹介します。

OCI API GatewayとOCI Functions を利用したデータベースアクセス

OCI API Gateway は OCI 上で提供されるマネージドのAPI管理サービスです。OCI Functions は、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供されるマネージドFaaS(Function as a Service)サービスです。このハンズオンでは、OCI Functions から python-oracledb ドライバを利用してATPに接続し、データを取得する方法について説明します。そして、OCI API Gateway から OCI Functions にルーティングする方法について説明します。

OCI Functionsを利用した仮想マシン (VM) のシェイプ変更

OCI Functionsは、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供されるマネージドFaaS(Function as a Service)サービスです。こちらのハンズオンでは、想定したメモリ使用率を超える仮想マシン (VM) のシェイプをOCI Functionsを利用して動的に変更する手順を記載します。

Oracle Functionsを利用したORDSでのデータベースアクセス

Oracle Functionsは、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供されるマネージドFaaS(Function as a Service)サービスです。このハンズオンでは、Oracle FunctionsからORDS(Oracle REST Data Services)という仕組みを利用してATPに接続し、データを取得する方法について説明します。

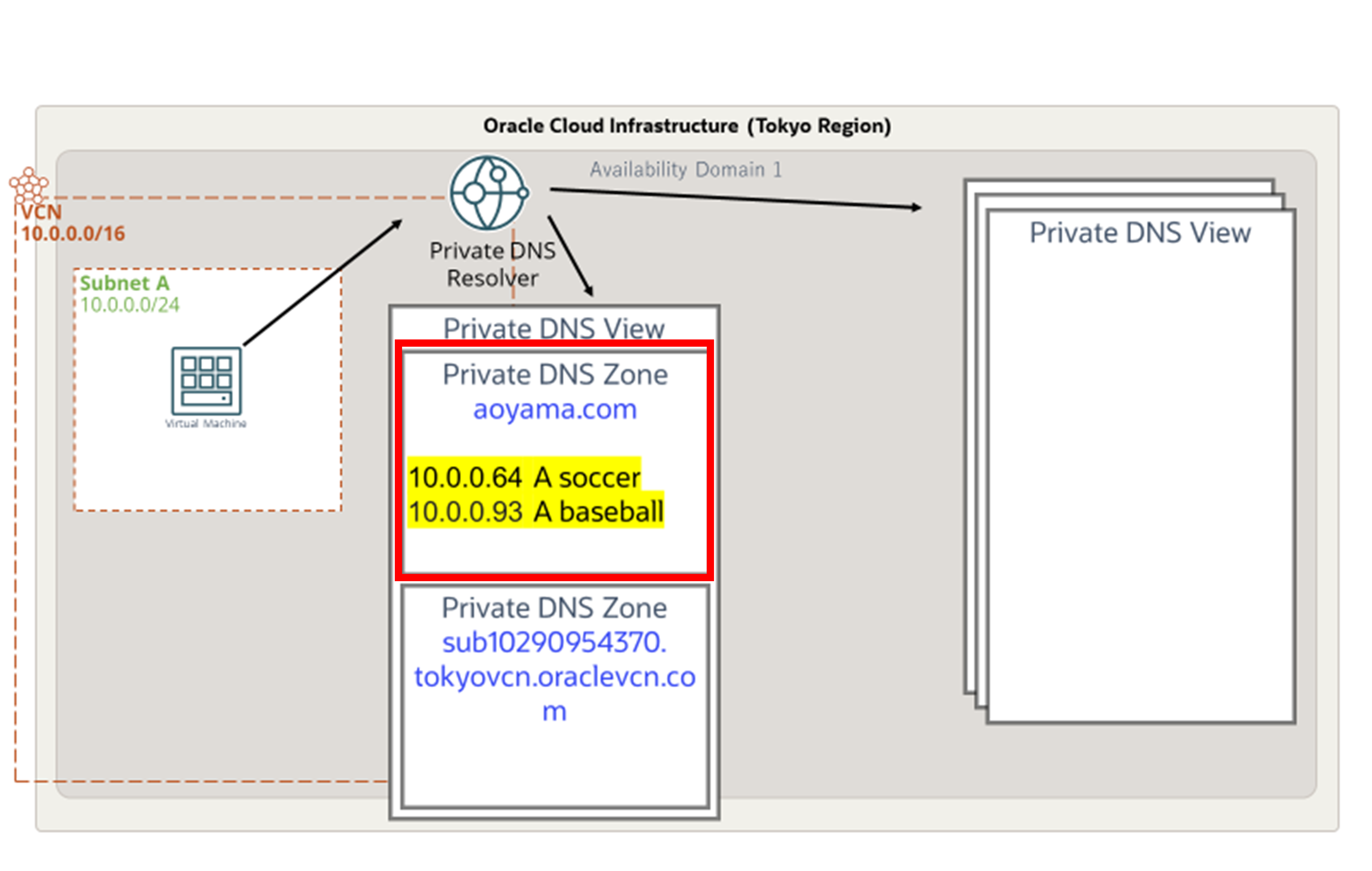

プライベートDNSを使って名前解決をする

インスタンスなどに独自の名前をつけることで一目で分かりやすい名前解決を行えます。

Oracle Functionsを利用したNoSQLデータベースアクセス

Oracle Functionsは、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供されるマネージドFaaS(Function as a Service)サービスです。このハンズオンでは、Oracle FunctionsをOracle NoSQL Database Cloud Serviceに接続して、テーブルを作成し、データを登録する方法について説明します。

Oracle Functionsを利用したAPI Gatewayの認証

Oracle Functionsは、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上で提供されるマネージドFaaS(Function as a Service)サービスです。Oracle Functionsを利用してOCI API Gatewayが渡されたクライアントシークレットをチェックし、正しいクライアントシークレットが含まれているかどうかに基づいてリクエストを許可したり拒否したりするシンプルなAuthorizer Functionを作成します。

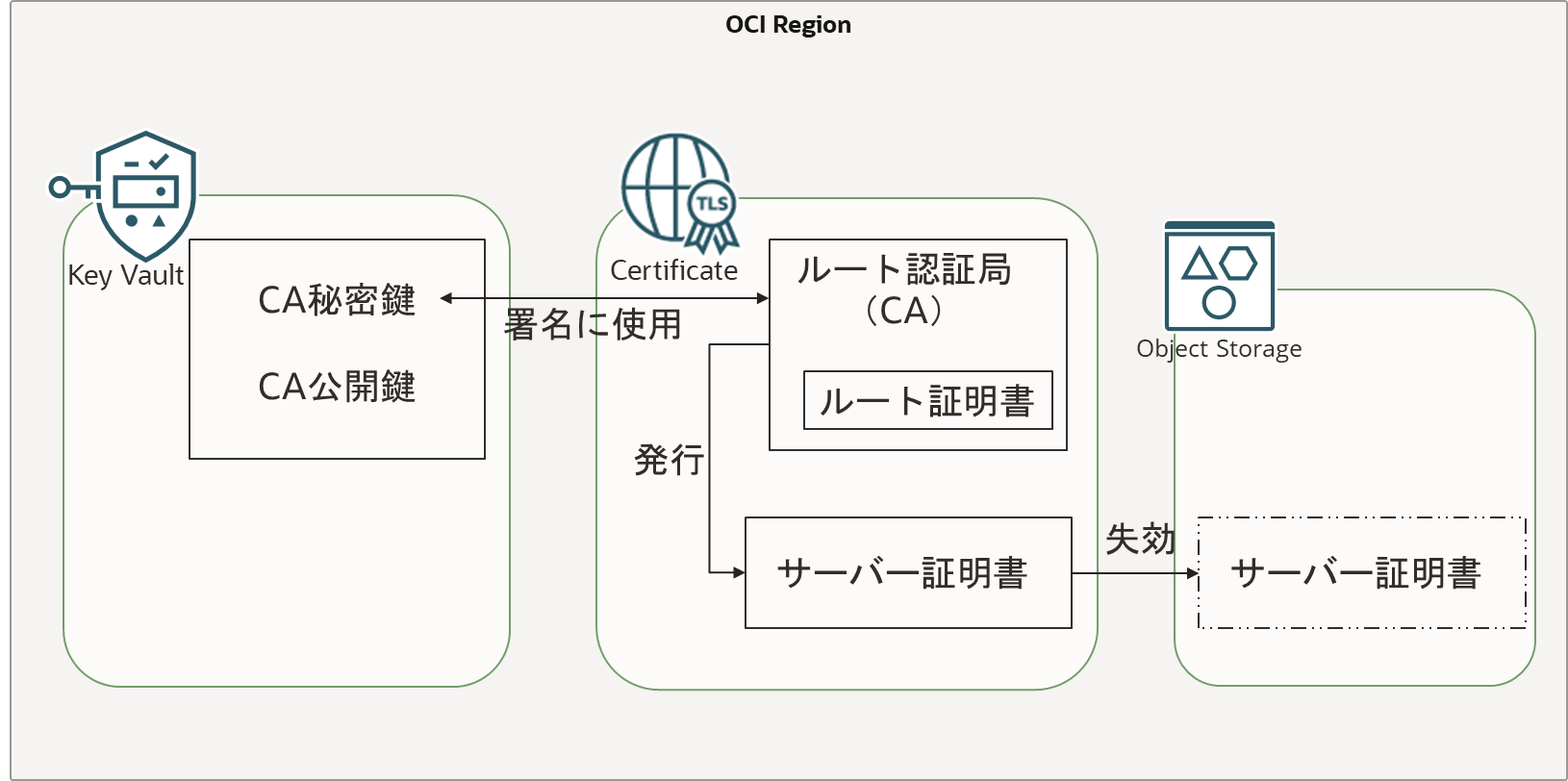

プライベート認証局と証明書の発行

SSL/TLS通信の際に証明書が必要になります。プライベート認証局を立てて証明書の管理や更新をしましょう。

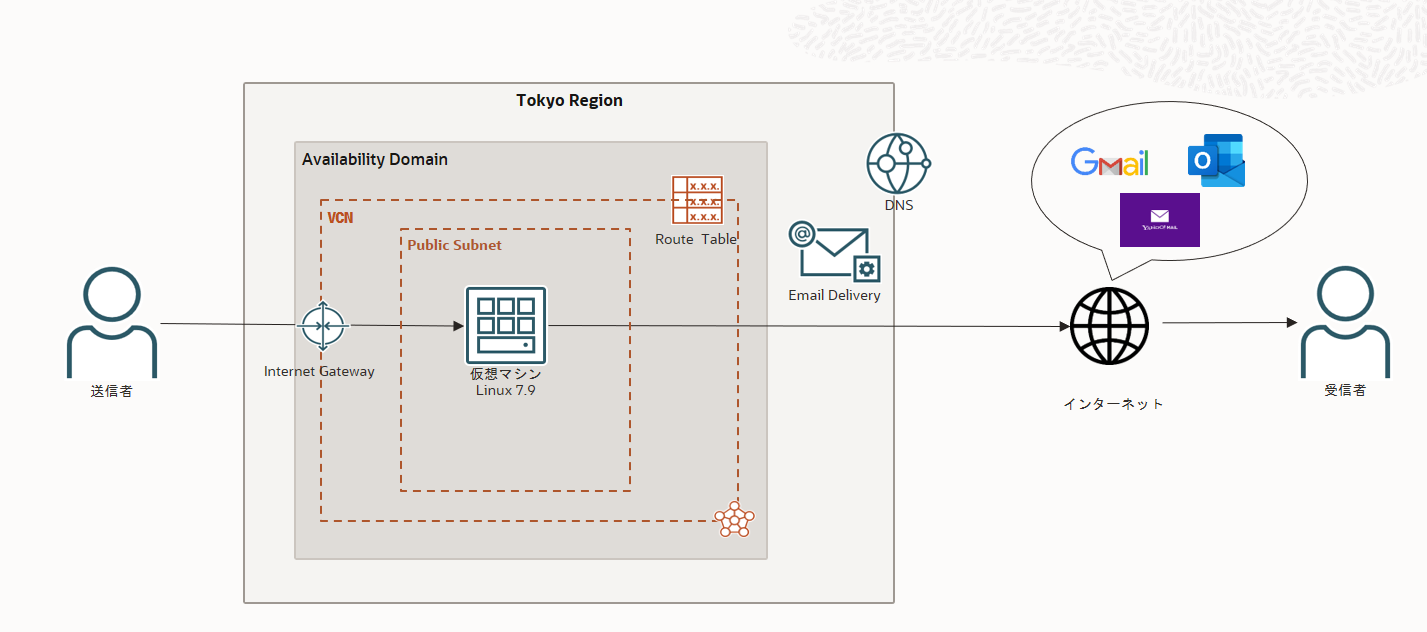

Email Deliveryを利用した外部へのメール送信(基礎編)

クラウドから外部にメールを送りたい場合にはEmailサービスを使ってみましょう。OCIのEmailサービスを使うと、ちょっとした通知の送信から大規模なマーケティング・キャンペーンまで、本格的なメール・マネジメントを手軽に構築できます。

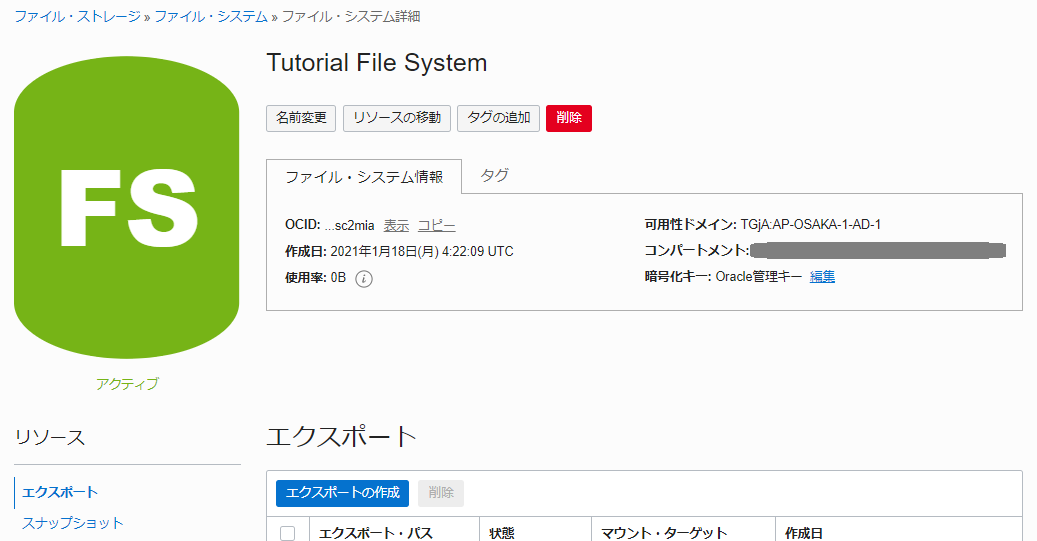

その6 - ファイルストレージサービス(FSS)で共有ネットワークボリュームを利用する

ファイルストレージサービス(FSS)を利用すると、複数のインスタンスから同時にネットワーク越しに利用できる共有ディスクを簡単に作成することができます。

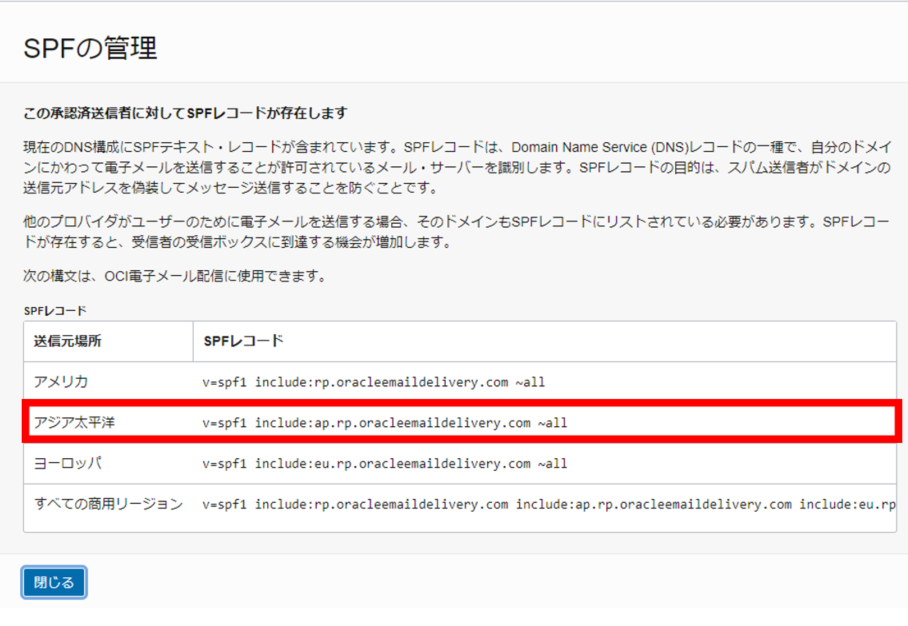

Email Deliveryを利用した外部へのメール送信(応用編)

Email Deliveryを利用した外部へのメール送信(基礎編)でSMTP認証を設定しましたが、それだけでは迷惑メールとみなされてしまう可能性があります。そこで今回のチュートリアルでは送信ドメイン認証であるSPFとDKIMの設定を行い、メールの到達可能性を向上させます。

OCI API Gatewayハンズオン

OCI API GatewayはOCI上で提供されるマネージドのAPI管理サービスです。このハンズオンでは、OCI API Gatewayを利用して簡単にAPIを集約・公開する手順をご紹介します。

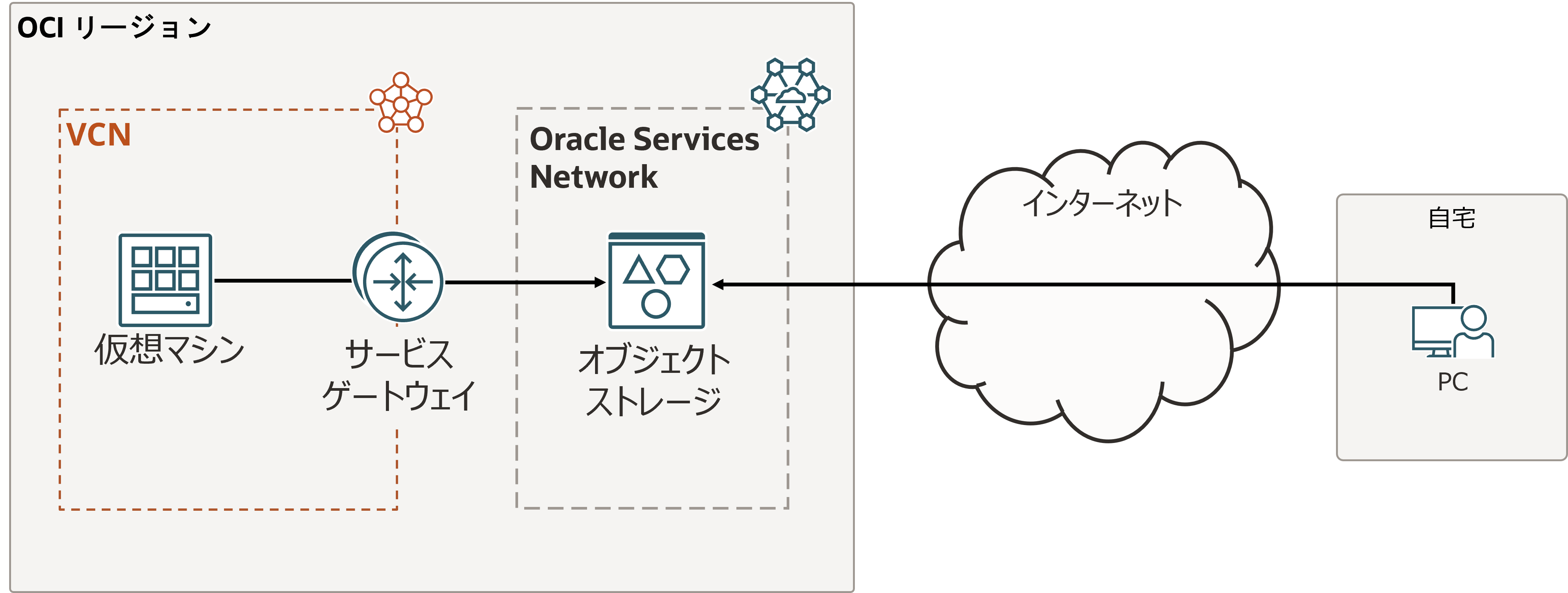

その7 - オブジェクト・ストレージを使う

オブジェクト・ストレージを使うと、とても堅牢なデータストアを信じられないくらい安価に利用できます。まずは簡単な使い方を学びましょう

OCI Service Meshを使ってサービスメッシュ環境を作ろう

フルマネージドのサービスメッシュサービスであるOCI Service MeshとOKEを利用してサービスメッシュ環境を構築し、サンプルアプリケーションを動かすコンテンツです。

Helidon(MP)を始めてみよう

Helidon MPは、Oracleが提供するMicroProfile準拠のマイクロサービスの開発に適したJavaアプリケーションフレームワークです。こちらのハンズオンは、サンプルアプリケーションの構築を通して、Helidonの特徴や使いやすさを学んでいただけるコンテンツになっています。

Helidon(SE)を始めてみよう

Helidon SEは、Oracleが提供するマイクロサービスの開発に適したJavaのマイクロフレームワークです。こちらのハンズオンは、サンプルアプリケーションの構築を通して、Helidonの特徴や使いやすさを学んでいただけるコンテンツになっています。

WebLogic Server for OCIをプロビジョニングしてみよう

OCIが提供するWebLogic Server for OCIのプロビジョニングを体験していただけるコンテンツです。

シリアル・コンソールでsshできないインスタンスのトラブルシュートをする

インスタンスにアクセスできない!? まずは落ち着いて、シリアル・コンソールに接続してみましょう。何かトラブル解決のヒントが見つかるかもしれません。

その8 - クラウドでOracle Databaseを使う

Oracleのクラウドで使いたいものと言ったら、そう! Oracle Database!! OCIでは仮想マシン、ベアメタルサーバーからExadataまで、様々なOracle Databaseを簡単に使うことができます。まずはインスタンスを作ってみましょう。

WebLogic Server for OCI(14.1.2)をプロビジョニングしてみよう

OCIが提供するWebLogic Server for OCI(14.1.2)のプロビジョニングを体験していただけるコンテンツです。

WebLogic Server for OCI(14.1.2)の基本的な操作を体験してみよう

OCIが提供するWebLogic Server for OCI(14.1.2)のデータソースの作成やアプリケーションのデプロイなど、基本的な操作を体験していただけるコンテンツです。

WebLogic Server for OCIにアプリケーションを移行してみよう

OCIが提供するWebLogic Server for OCIを利用して、JavaEEアプリケーションのクラウド移行を体験していただけるコンテンツです。

WebLogic Server for OKEをプロビジョニングしてみよう

OCIが提供するWebLogic Server for OKEを利用して、JavaEEアプリケーションのコンテナ化を体験していただけるコンテンツです。

Oracle Transaction Manager for Microservices(MicroTx)を体験してみよう

Oracleが提供する分散トランザクションマネージャーであるOracle Transaction Manager for Microservices(MicroTx)を体験していただけるチュートリアルです。

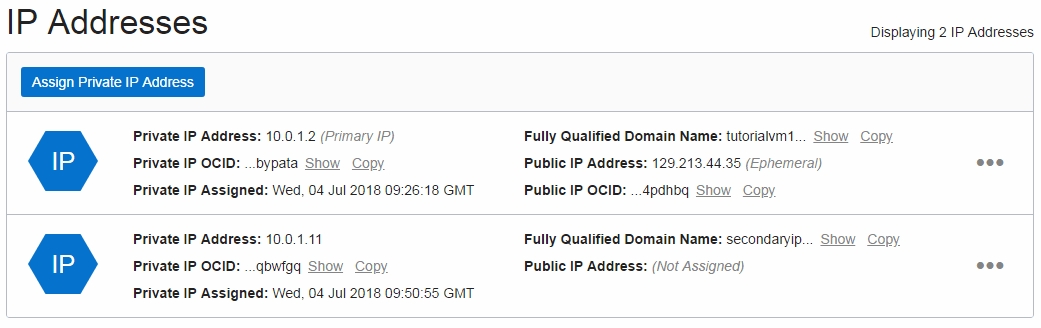

インスタンスにセカンダリIPを付与する

OCIのインスタンスには、プライベートのIPアドレスをいくつも付与することができます。使いみちはさまざま。例えばセカンダリIPを付け替えてインスタンスのフェイルオーバーを実現することも。ただちょっと使い方にはポイントが必要ですので、そのやり方を学びましょう。

OCI Cacheを使ってみよう

Oracleが提供するフルマネージドのRedisサービスであるOCI Cacheを体験していただけるチュートリアルです。

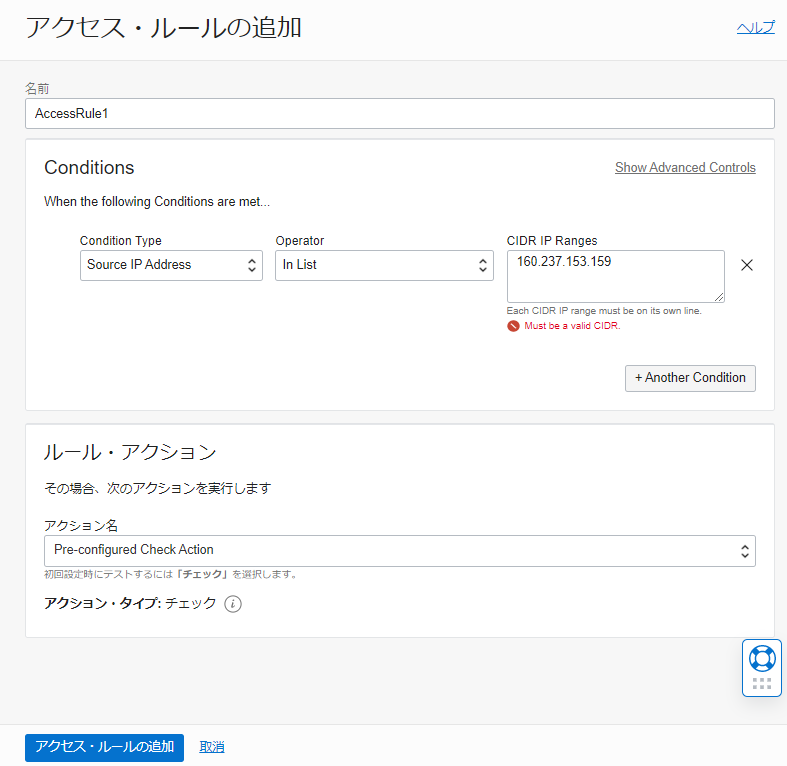

OCI Load Balancerに直接アタッチするタイプのWeb Application Firewallを構成する

OCIのVLoad Balancerを使用してVCN内に構築されているアプリケーションをOCIのWeb Application Firewallで保護する手順を紹介します。

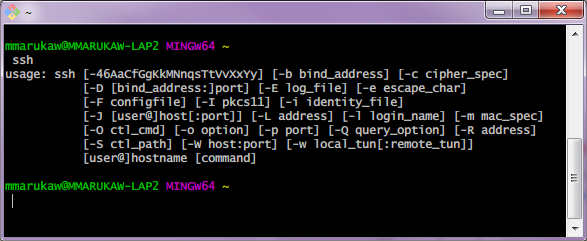

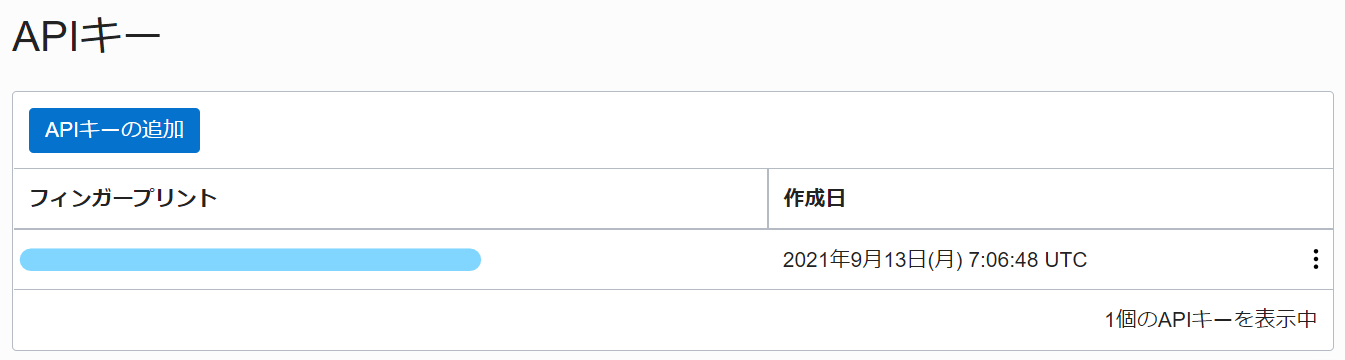

コマンドライン(CLI)でOCIを操作する

クラウドの管理を簡単にしたいなら、コマンドラインツールのOCICLIを試してみましょう。APIを直接コールするよりもずっと簡単に、スクリプトを使ってクラウドのコンポーネントを操作できます。

その10 - MySQLで高速分析を体験する

OCIではMySQLベースのデータウェアハウスのサービスであるMySQL HeatWaveのクエリ高速化エンジンが使えます!MySQLからレプリケーションでデータ連携もできるため、ETLを使わずにデータウェアハウスを構築することもできます!性能もコストパフォーマンスも非常に高いサービスなので、是非試してみて下さい!

OCI Cacheを使ってレスポンス・キャッシングをしてみよう

OCI Cacheをレスポンス・キャッシングのキャッシュサーバーとして使う方法を学んでいただけるチュートリアルです。

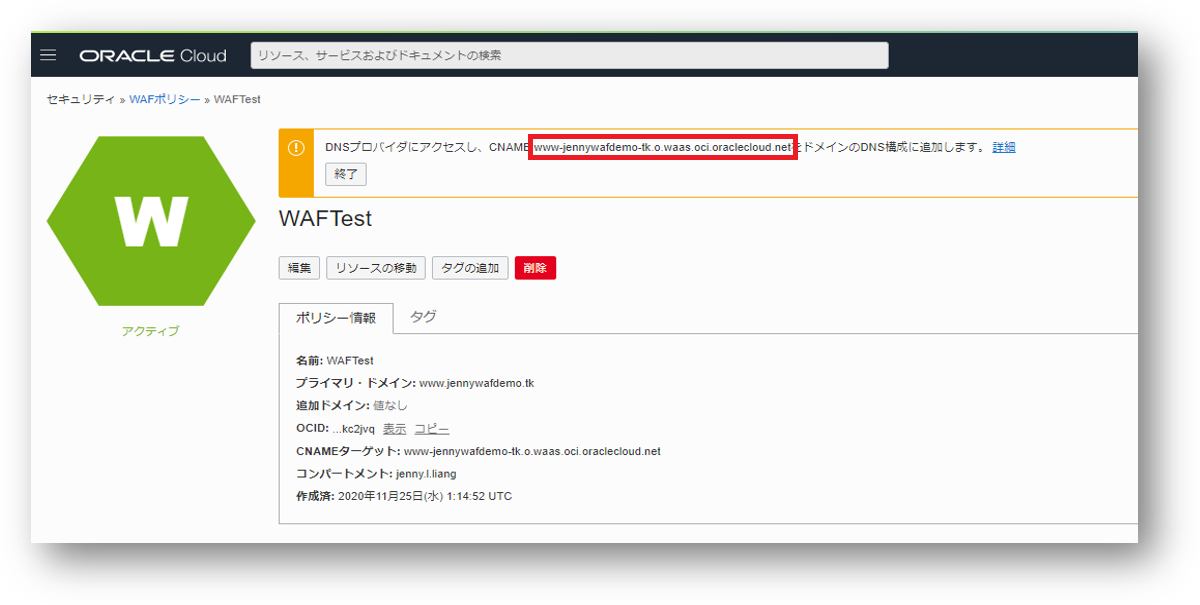

OCI Web Application Firewallのエッジポリシーを使ってWebサーバを保護する

Webサイトの脆弱性対策に苦労していませんか?そんな時はチューニング不要なOCI WAFを使って簡単にWebサーバーを保護しましょう。OCI WAFは保護ルールの適用、ボットトラフィックの制御、ログ参照など簡単にGUIから行うことができます。

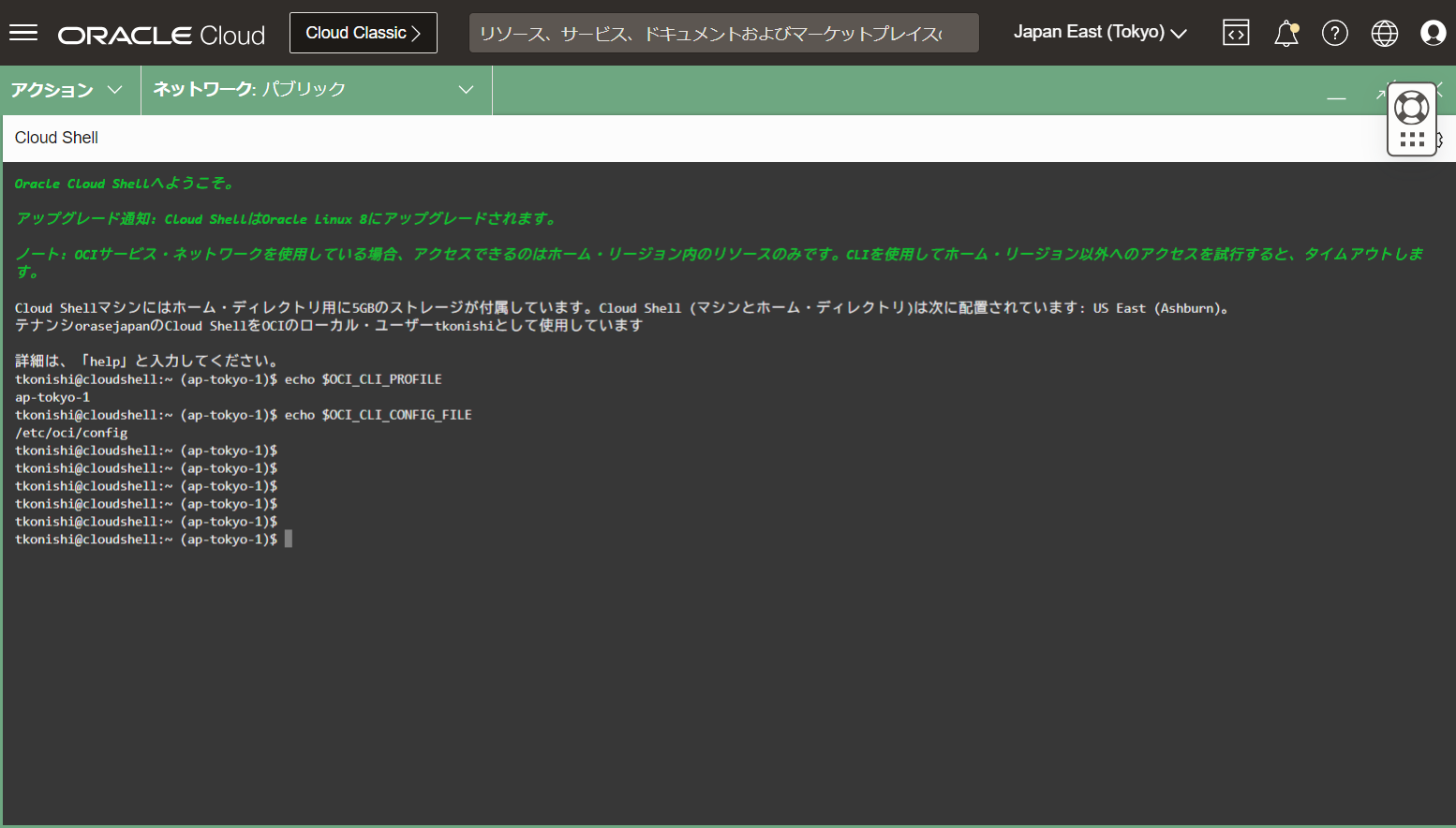

クラウド・シェルを使ってブラウザだけで簡単コマンド操作

OCIのコンソール画面はGUI操作ができて便利ですが、時にはコマンドラインで操作したい場合もあります。そんな時に別途ターミナルを用いてコマンド操作するのではなく、ブラウザのコンソール画面の中でコマンド操作ができると便利です。

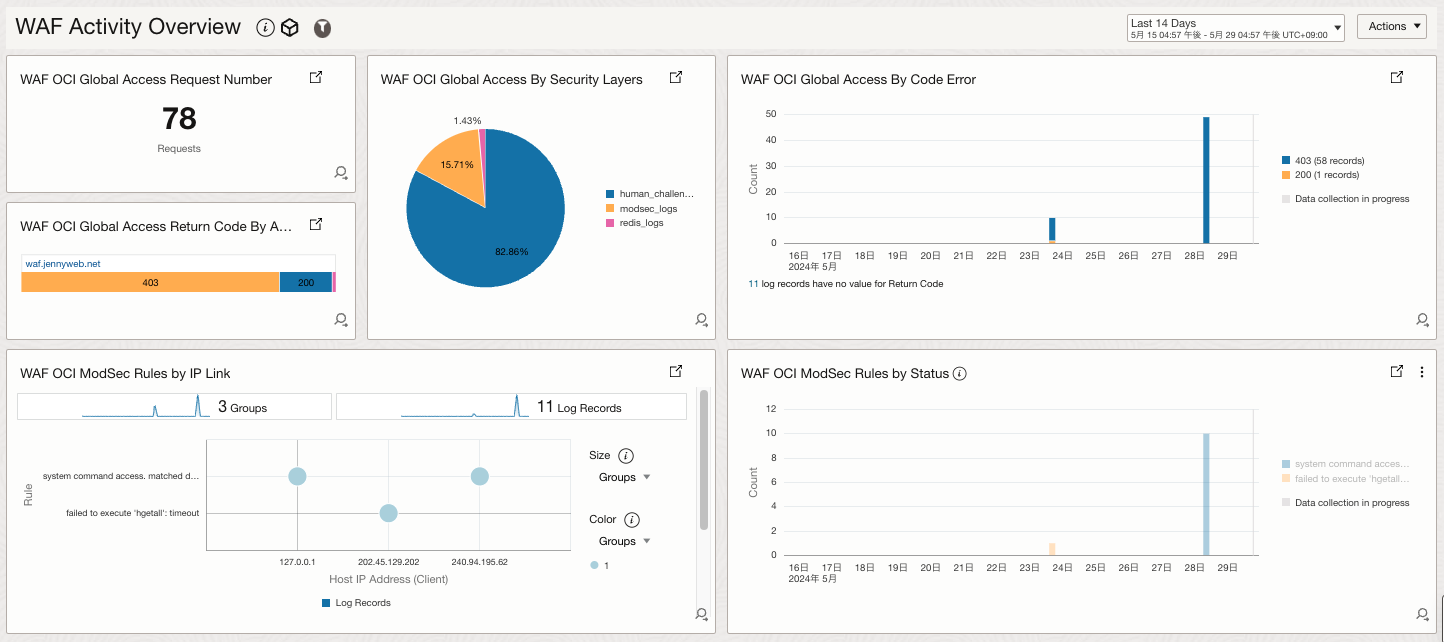

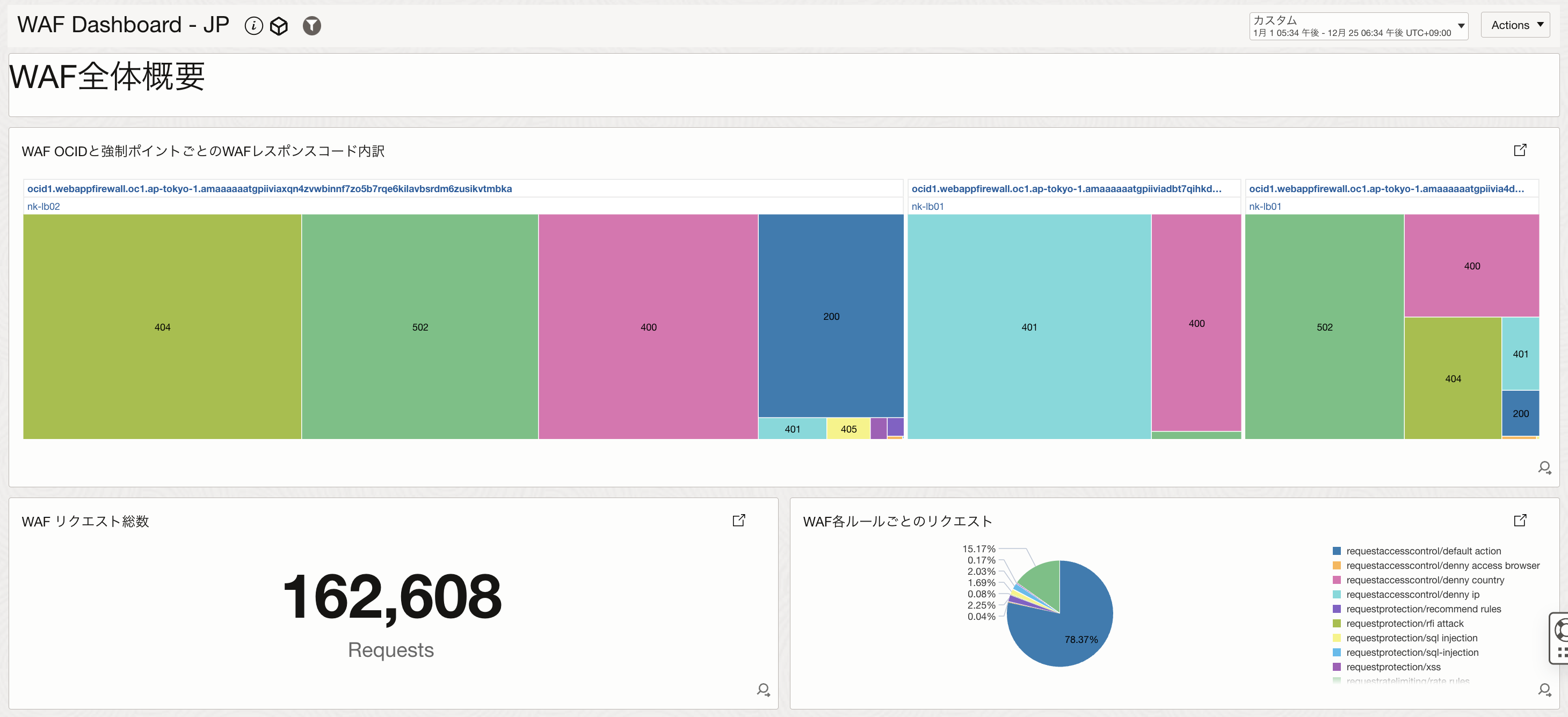

エッジポリシーのWeb Application Firewallのログを分析する

本チュートリアルでは、「OCI Web Application Firewallのエッジポリシーを使ってWebサーバを保護する」の続編として、エッジポリシーのログをLogging Analyticsに転送して分析する手順を紹介します。

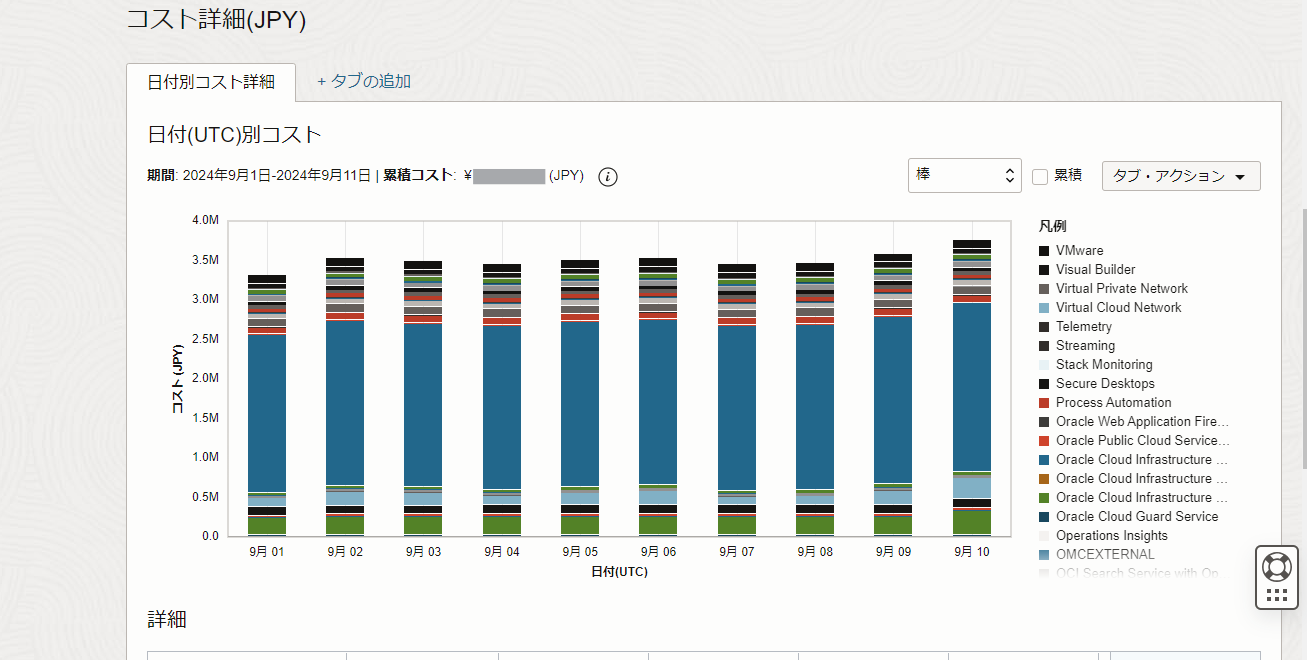

予算と割当て制限を設定してコストを適正化する

予期せぬコスト増加を避けるために、テナンシの管理者側で予算(Budget)機能と、割当て制限(Quota)機能を使って適切にコスト管理をしていきましょう

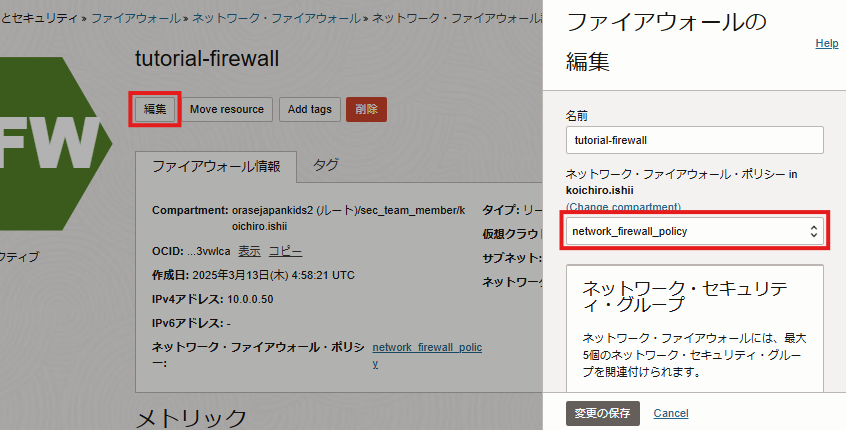

OCI Network Firewallの動作を検証する

本チュートリアルではサービス・リストとURLリストを設定し、OCI Network Firewallの動作を確認します。

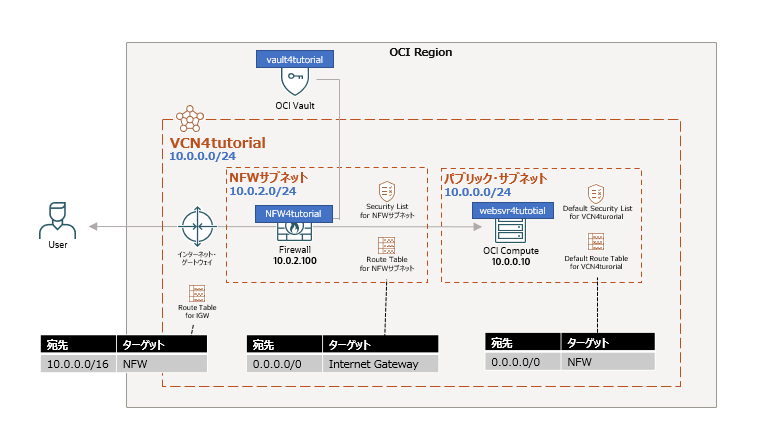

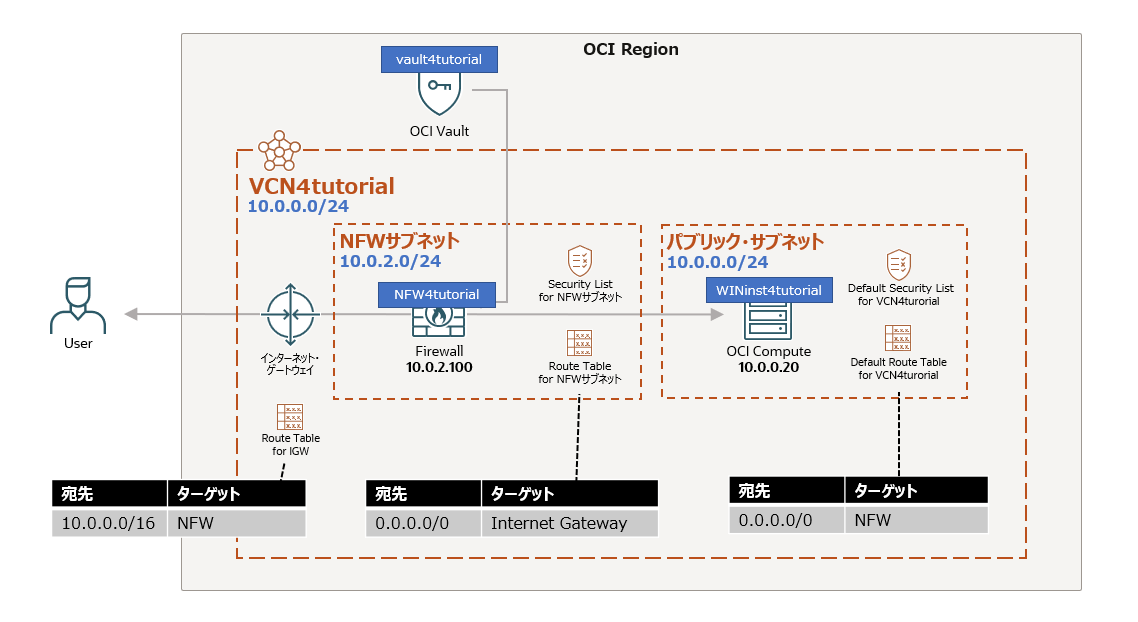

OCI Network Firewallを構築する

本チュートリアルでは「OCI Network Firewall」を構築し、動作を確認します。

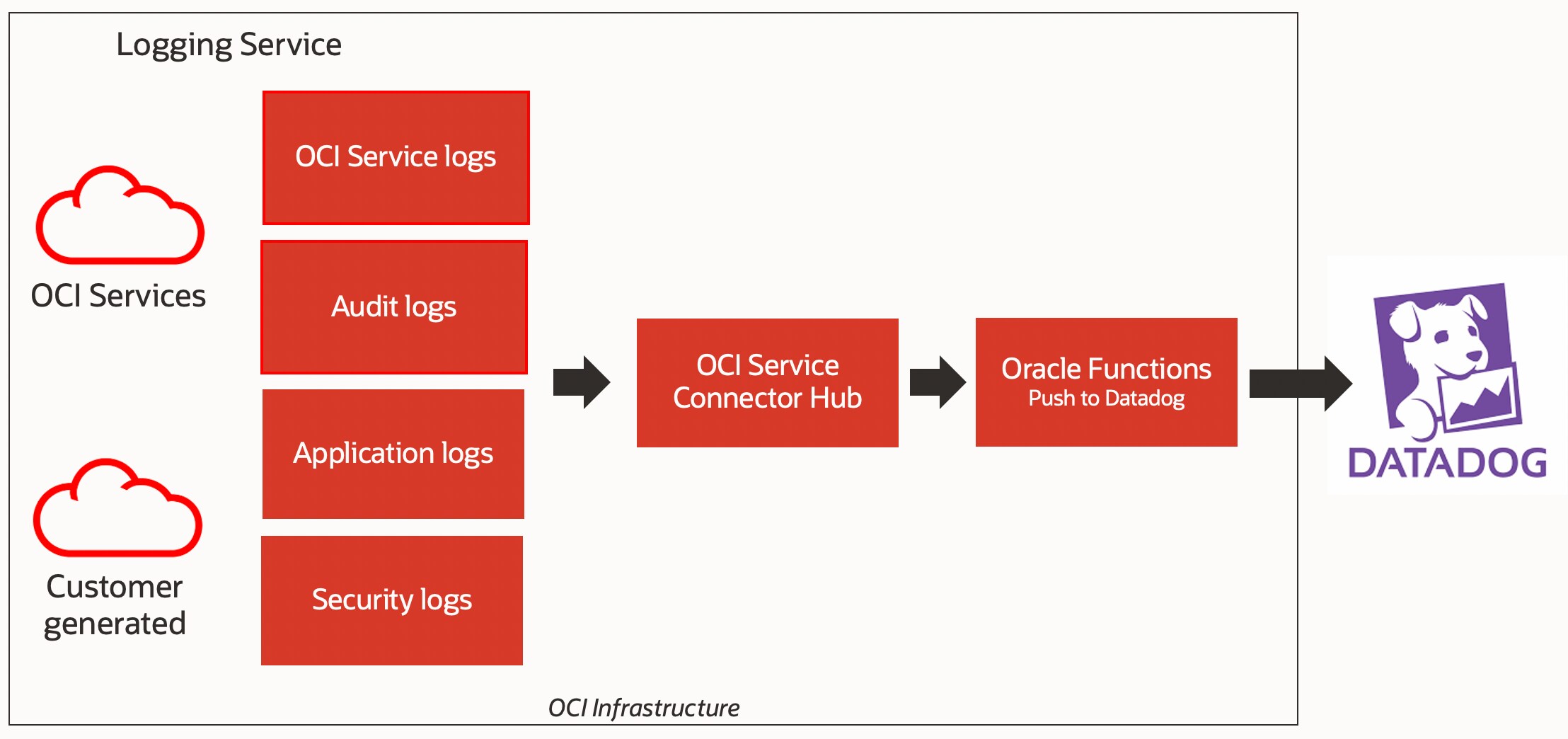

OCIのログをDataDogで監視する

クラウド環境のシステム監視において、市場で人気のある監視ツールで運用を統合しているケースは少なくありません。OCIはDataDogを使用しているユーザーに対して、OCIの監査ログやサービスのログを連携し、DataDog上で監視・分析するためのソリューションを用意しています。これにより、既存運用に最小限の変更を加えるだけでOCIを含めたマルチクラウドのログ監視を実現できます。

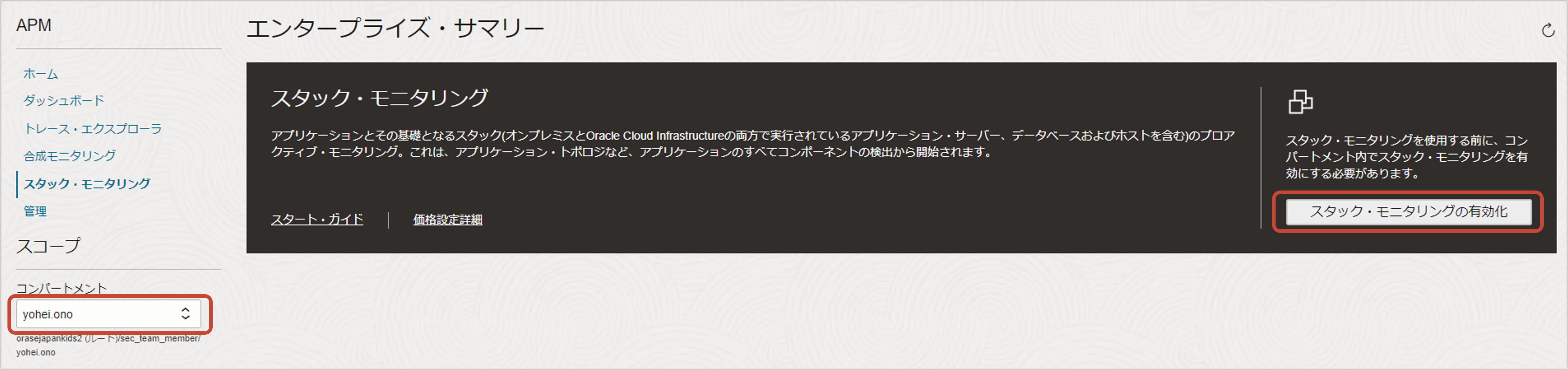

Stack Monitoring オンボーディング

Stack Monitoringにはオンボーディング機能があり、ポリシー設定や動的グループの作成など手間のかかる初期設定を自動化して、すぐにサーバー監視を監視することができます。

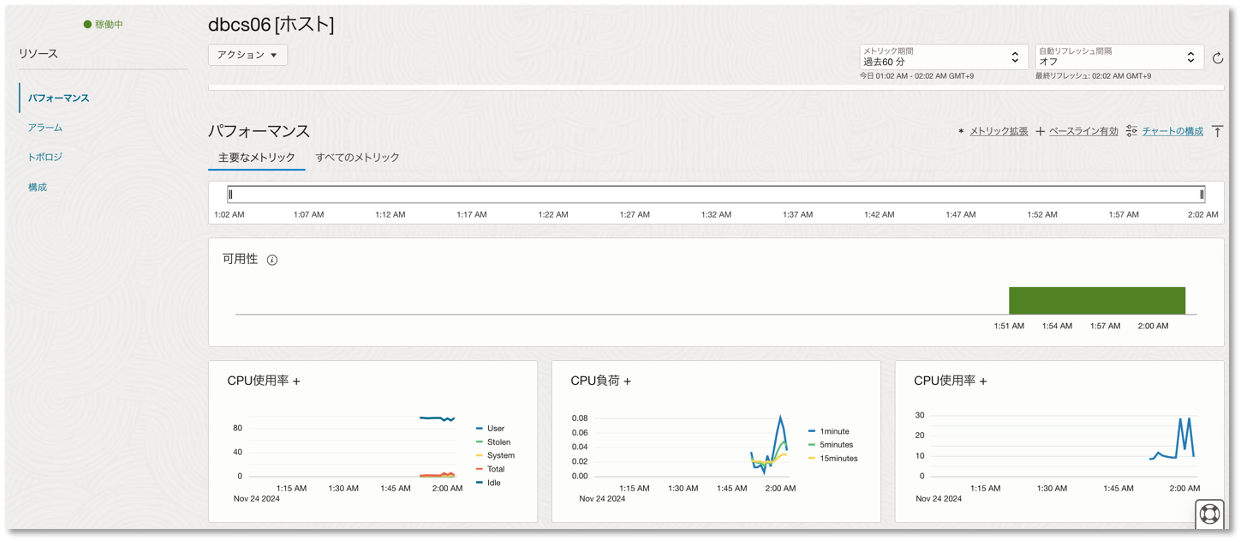

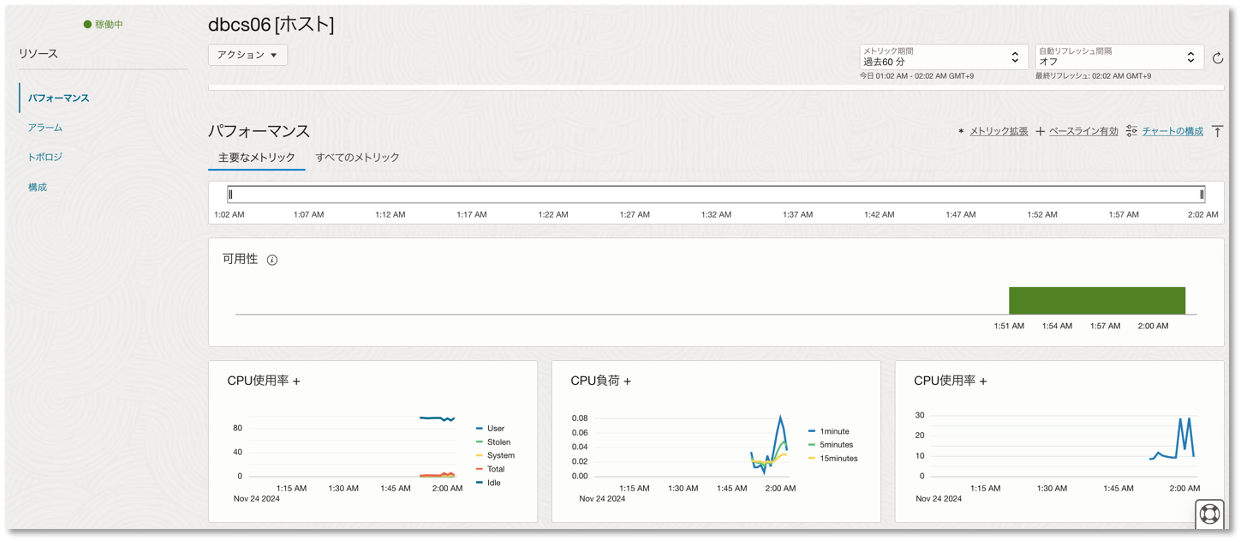

Stack Monitoring を使用して OCI Compute のメトリックを可視化する

OCI Compute のメトリック監視には Monitoring が使用できますが、Stack Monitoring を使用することで、より詳細なメトリックを監視することができます。また、管理エージェントをインストールすることで、オンプレミスのサーバー監視も可能となります。

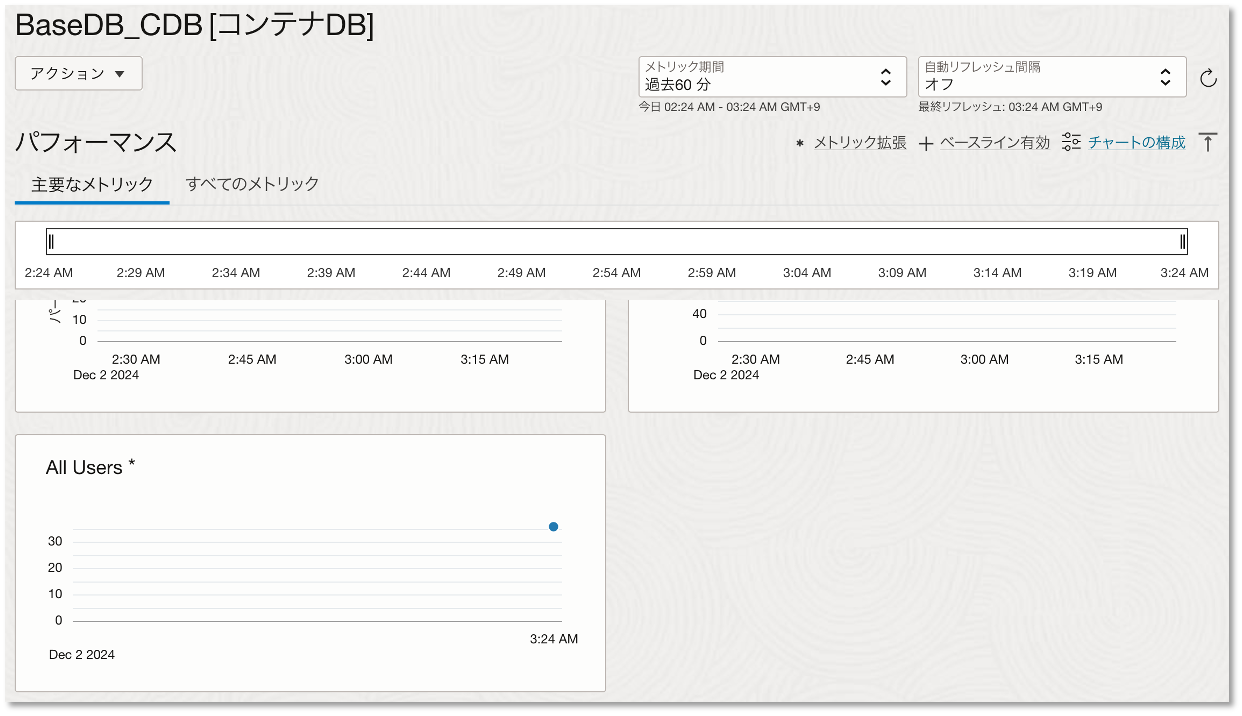

Stack Monitoring を使用してBaseDBのメトリックを可視化する

BaseDBのメトリック監視には Monitoring が使用できますが、Stack Monitoring を使用することで、Monitoring では確認できないDB時間やフラッシュ・リカバリ領域の使用率などメトリックやメトリック拡張などの機能を利用することができるようになります。

Stack Monitoringでプロセス監視を設定する

Stack Monitoring ではプロセスベースのカスタム・リソースが利用できます。プロセスベースのカスタム・リソースを利用することで、プロセスが使用しているCPUやメモリーの使用率を監視できます。

Stack Monitoringでメトリック拡張を設定する

Stack Monitoring ではユーザ独自のメトリックを監視できるメトリック拡張の機能が使用できます。メトリック拡張の機能を利用することで、OSコマンドやSQLで取得できるメトリックを Stack Monitoring で監視できます。

その11 - クラウドでMySQLデータベースを高可用性構成で使う

MySQL HeatWaveでは、高可用性構成も簡単に構築できます。実際に構築して、スイッチオーバーを発生させ、プライマリサーバーの切り替えを試してみましょう。

トンネル検査構成でOCI Network Firewallを構築する

本チュートリアルでは「OCI Network Firewall」をトンネル検査構成で構築を行います

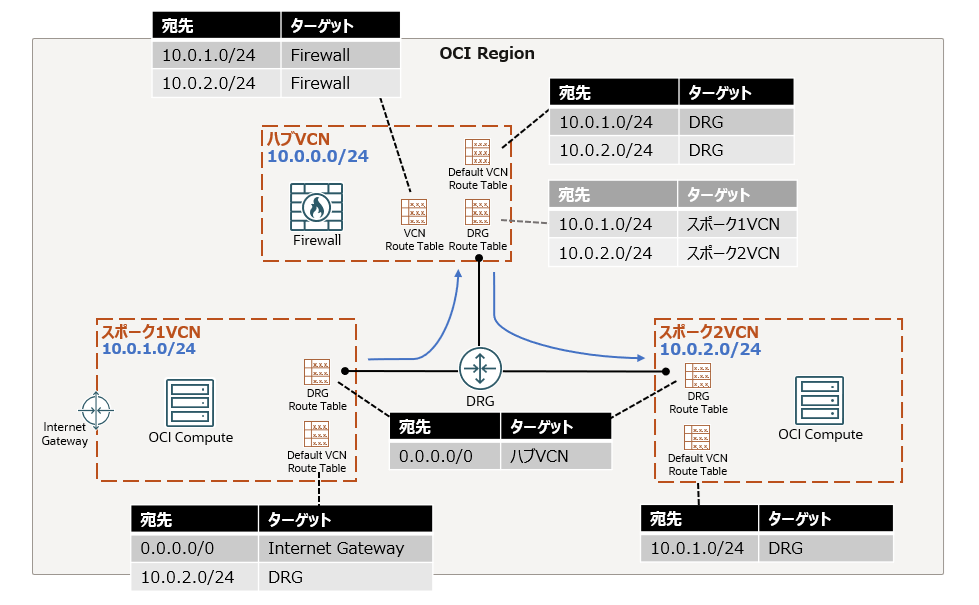

ハブアンドスポーク構成でOCI Network Firewallを構築する

本チュートリアルでは「OCI Network Firewall」をハブアンドスポーク構成で構築を行います

保存済み検索を使用したアラート通知

保存済検索の問合せを定期的に実行するようにスケジュールし、問合せの実行結果をMonitoringへ連携し通知することができます。

OCI Network FirewallのSSLインスペクション(インバウンド検証モード)を行う

本チュートリアルでは「OCI Network Firewallを構築する」の続編として、SSLインスペクションのうち、インバウンド検証モードの設定および動作を確認します。

OCI Network FirewallのSSLインスペクション(転送プロキシモード)を行う

本チュートリアルでは「OCI Network Firewallを構築する」の続編として、SSLインスペクションのうち、転送プロキシモードの設定および動作を確認します。

OCI Load Balancerに直接アタッチするタイプのWeb Application Firewallのログを分析する

本チュートリアルでは、「OCIのLoad BalancerにアタッチするタイプのWeb Application Firewallを構築する」の続編として、WAFポリシーのログをLogging Analyticsに転送して分析する手順を紹介します。

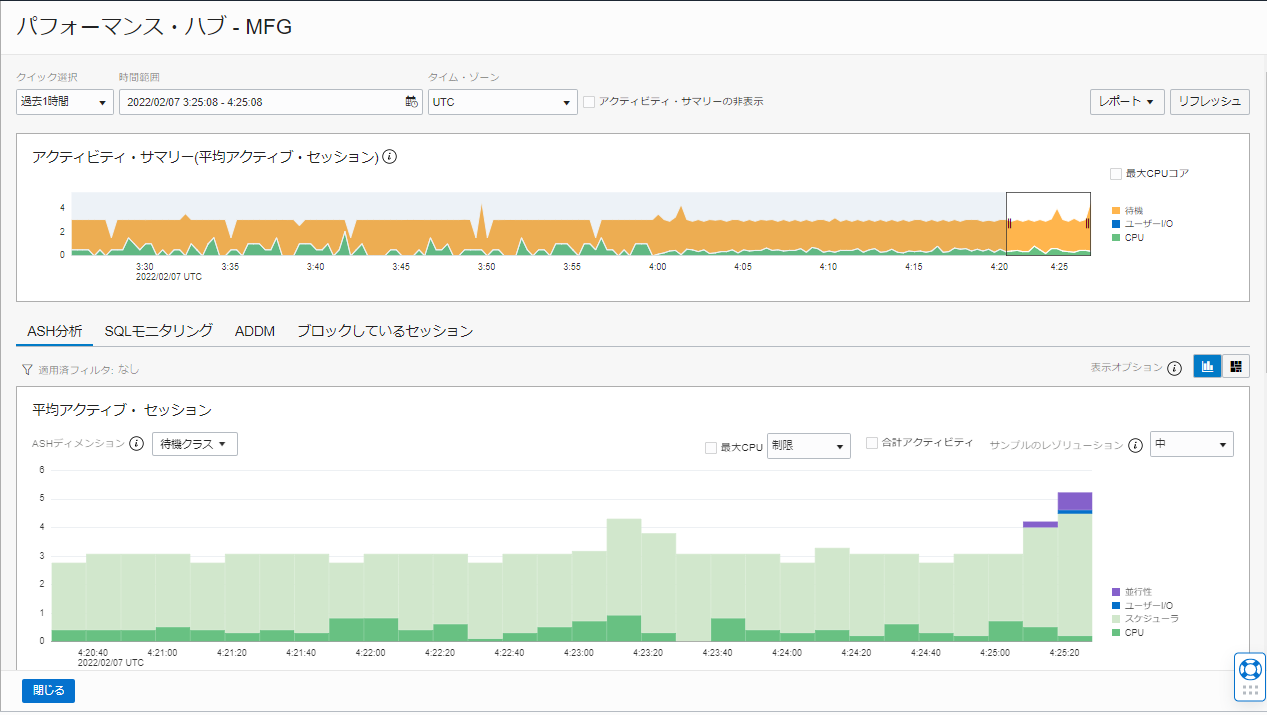

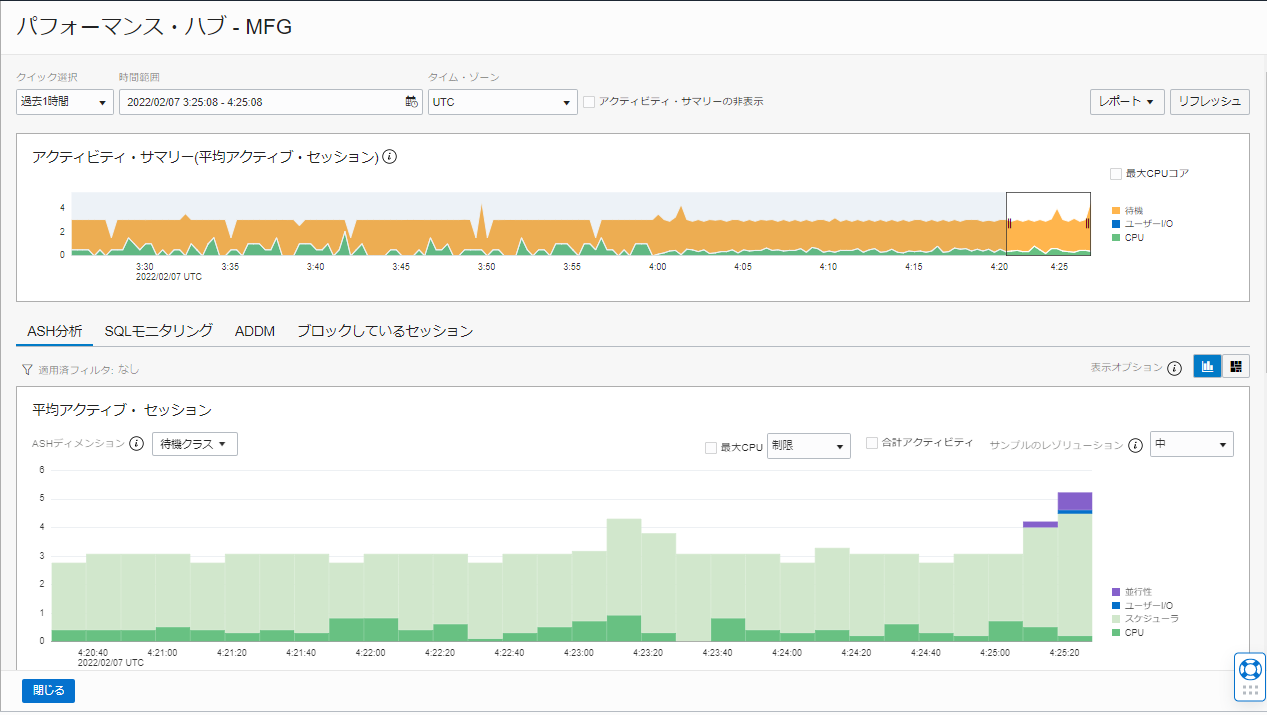

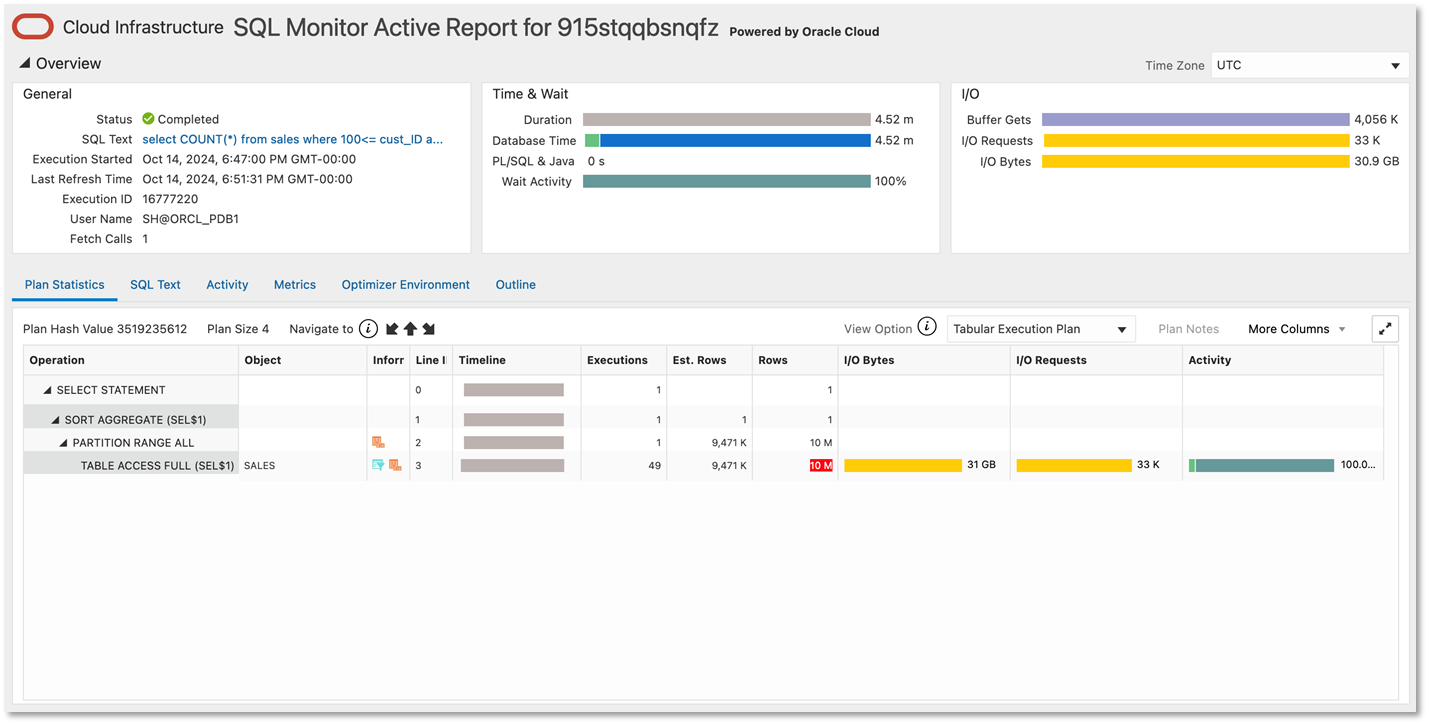

Base Database ServiceでDatabase Managementを有効化する

OCIで利用しているBase Database Service(以下BaseDB)を監視するツールをお探しではありませんか?Database ManagementはOracle DBのメトリック監視はもちろん、ASH分析、SQLモニタリング、ADDM、ブロッキングセッションまで確認することができます。無償でご利用を開始いただけるオプションも提供していますので、是非BaseDBをご利用の方はDatabase Managementを有効化してみてください。

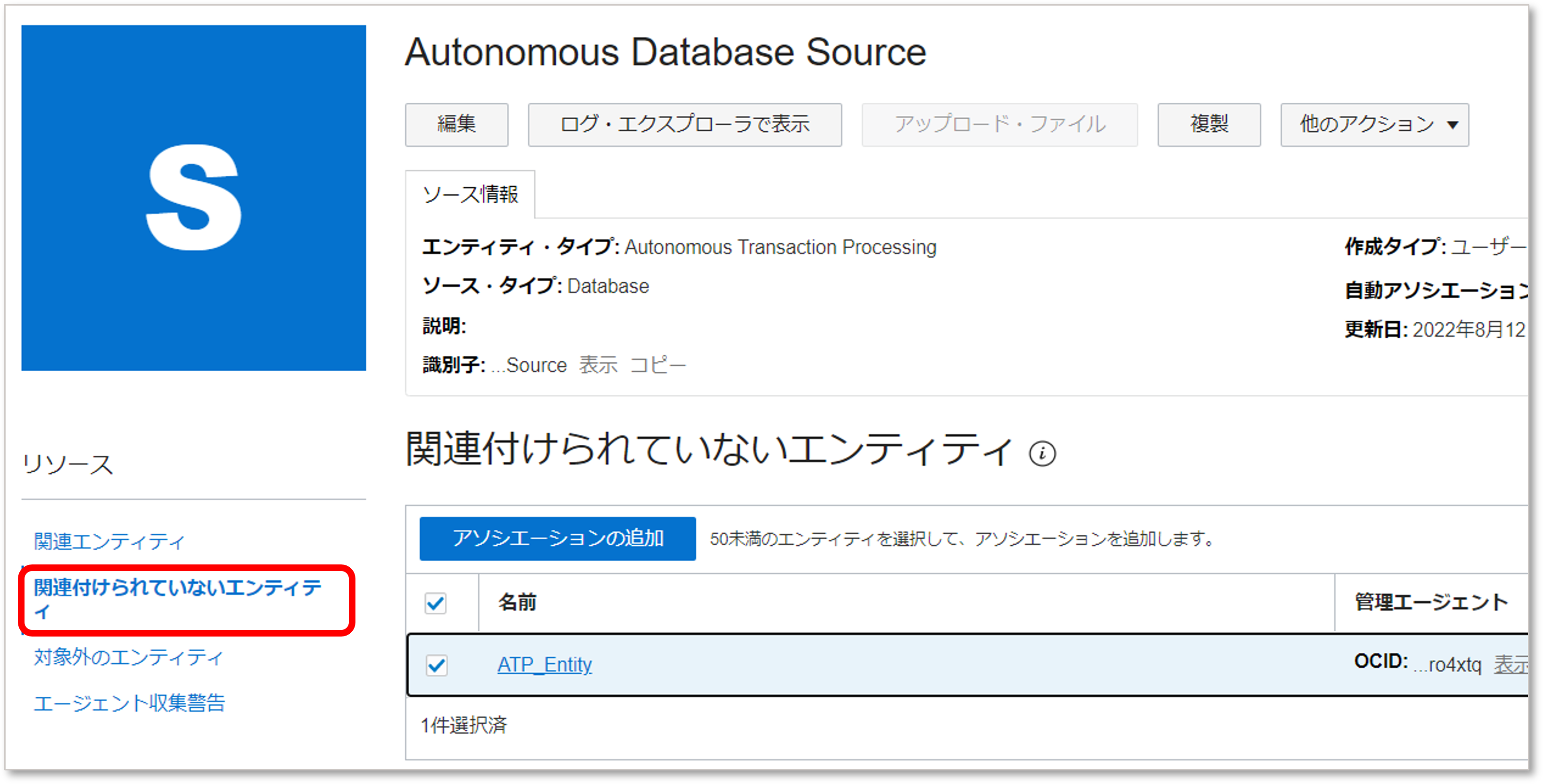

Log AnalyticsでAutonomous Databaseのログを収集する

Autonomous Databaseのログを収集するためのLog Analyticsの設定方法について紹介します。

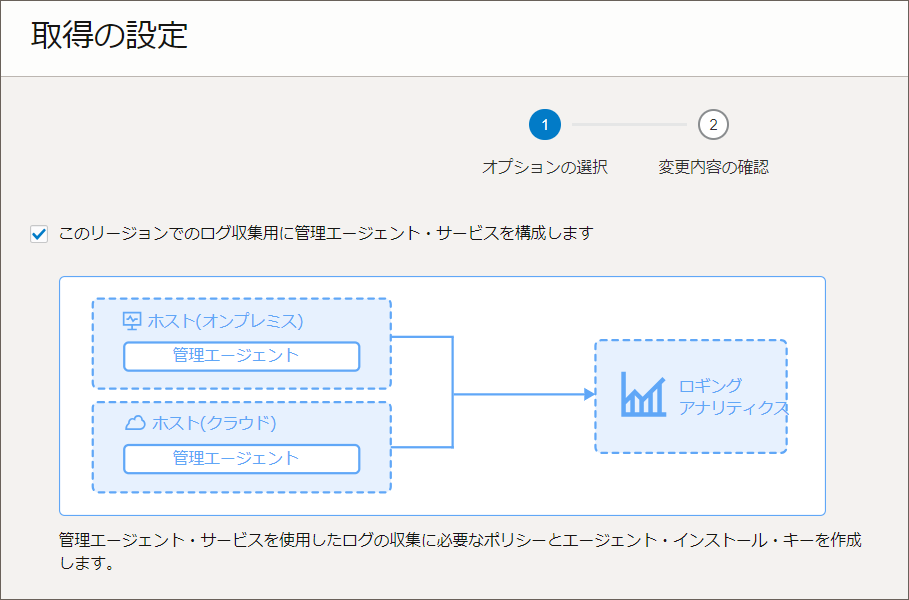

Log Analyticsの有効化

Log Analyticsを使用開始するには、ポリシーやリソースの作成など、事前準備が必要となります。オンボーディング機能を使用することで、必要なポリシーとリソースが自動的に作成されるため、すぐにログの分析を開始することができます。

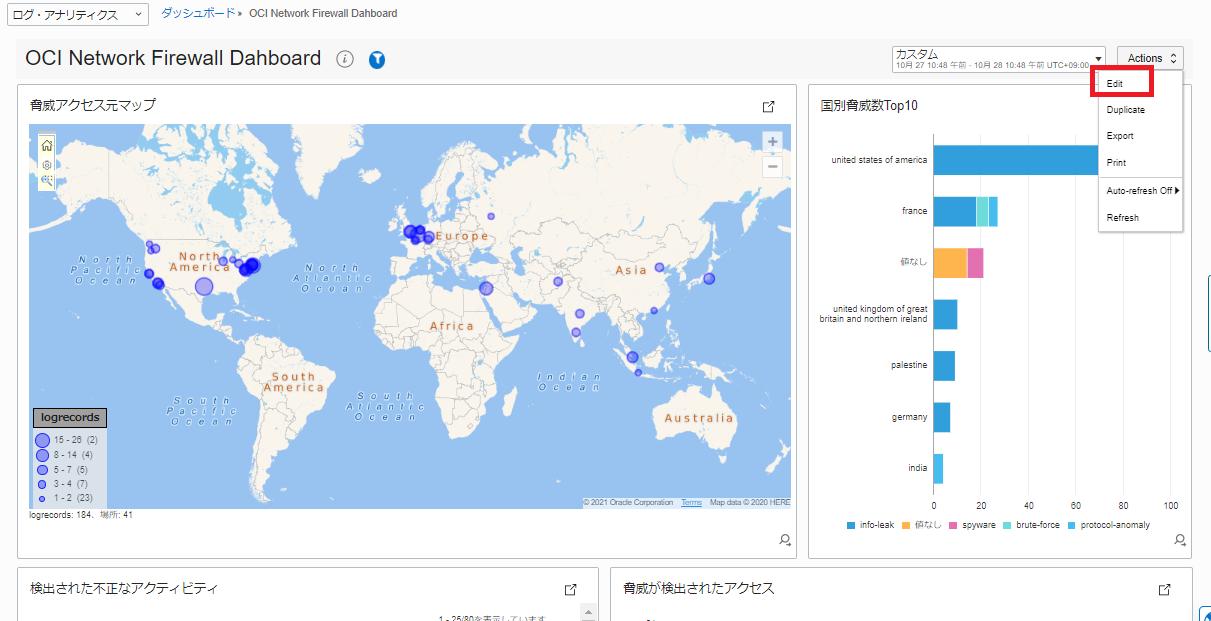

OCI Network Firewallのログを分析する

本チュートリアルは「OCI Network Firewallを構築する」の続編として、Network Firewallのログを収集し、分析します。

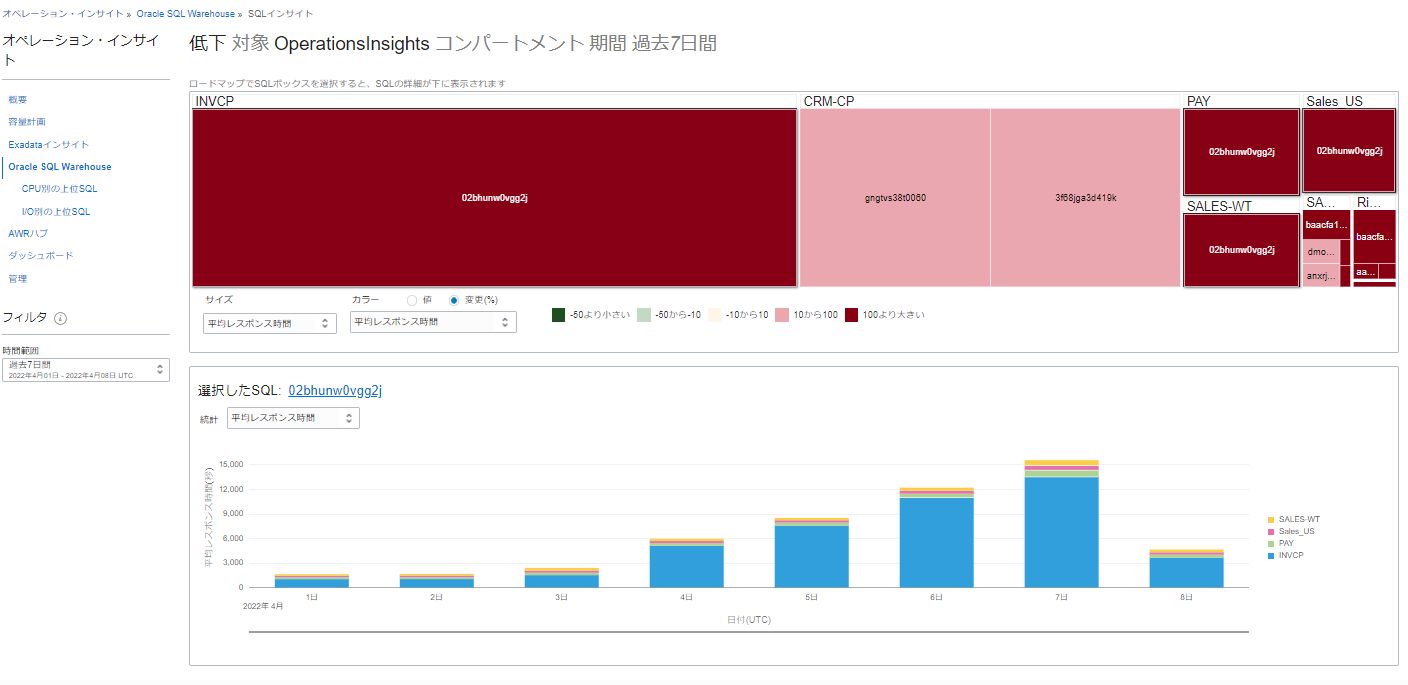

OCIのBase Database ServiceでOperations Insightsを有効化する

パフォーマンスの悪いSQL文の特定や、Oracle DatabaseのCPU、メモリーの割当てなどのリソース配分の意思決定に時間がかかっていませんか?Operations Insightsを使用すると、問題のあるSQL文やOracle Databaseのリソースの使用状況、需要予測などを行うことが出来ます。

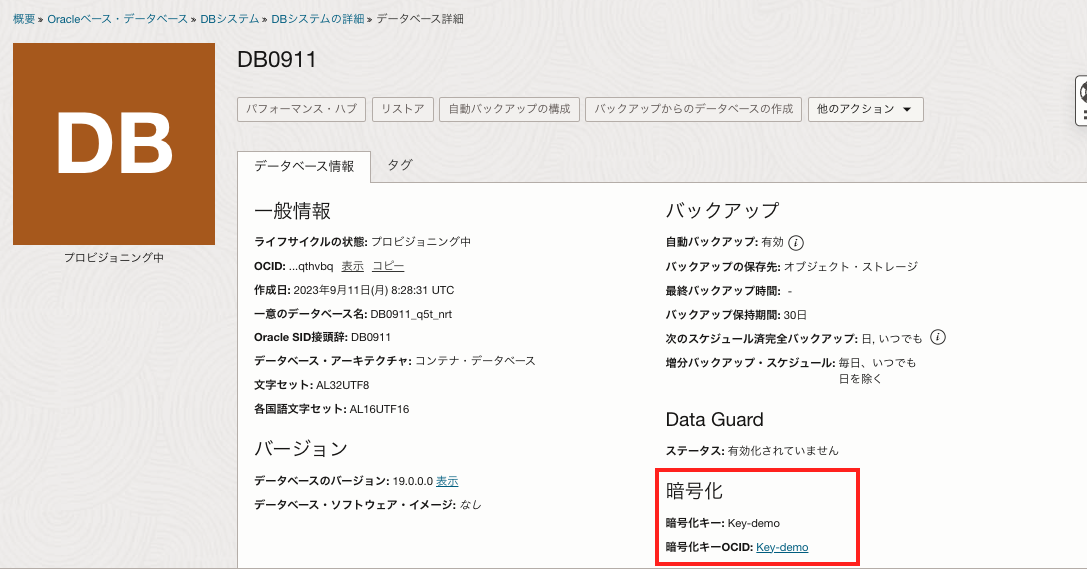

Vaultサービスを使ってBase Databaseをユーザー管理の暗号鍵で暗号化する

本チュートリアルは、Vaultサービスと連携してユーザー管理の暗号鍵を使ってObject Storageを作成する手順を紹介します。

Vaultサービスを使ってObject Storageをユーザー管理の暗号鍵で暗号化する

本チュートリアルは、Vaultサービスと連携してユーザー管理の暗号鍵を使ってObject Storageを作成する手順を紹介します。

Vaultサービスを使ってコンピュート・インスタンスのブート・ボリュームをユーザー管理の暗号鍵で暗号化する

本チュートリアルは、Vaultサービスと連携してユーザー管理の暗号鍵を使ってコンピュート・インスタンスのブート・ボリュームを暗号化する手順を紹介します。

Vaultを作成し 顧客管理の鍵をインポートする

VaultサービスでVaultを作成し、暗号鍵の作成とインポートを行います。

オブジェクト・ストレージからログを収集する

Log Analyticsは、管理エージェントやコネクタ・ハブ経由のログ収集だけでなく、オブジェクト・ストレージに格納されたデータについてもログとして収集することができます。

その12 - MySQL HeatWaveでリードレプリカを構成する

MySQL HeatWaveでは参照処理の負荷分散を実現できるリードレプリカも簡単に構成できます。リードレプリカを構成し、動きを確認してみましょう!

その13 - MySQL HeatWaveでレプリケーションを使用する

MySQL HeatWaveではMySQLのレプリケーション機能も使用できます。レプリケーション(チャネル)フィルターを活用することでAmazon RDSなど他社製のMySQLマネージドサービスからレプリケーションすることもできます。レプリケーションの構成方法を確認してみましょう!

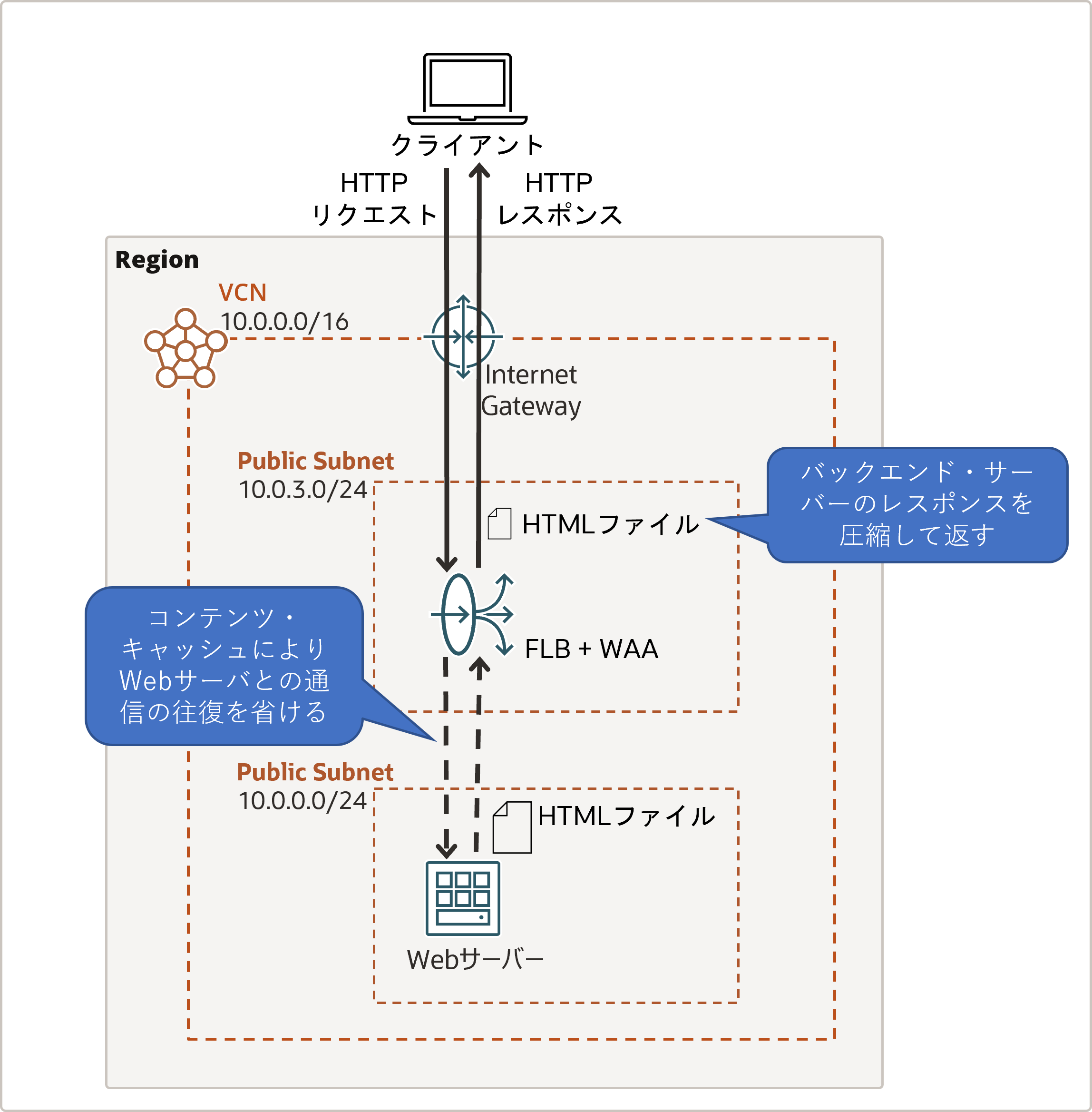

Web Application Accelerationを用いてコンテンツ・キャッシュと圧縮を行う

Web Application Acceleration(WAA)により、フレキシブル・ロード・バランサにコンテンツ・キャッシュおよびコンテンツ圧縮機能を持たせ、アプリケーションの応答速度向上を図れます

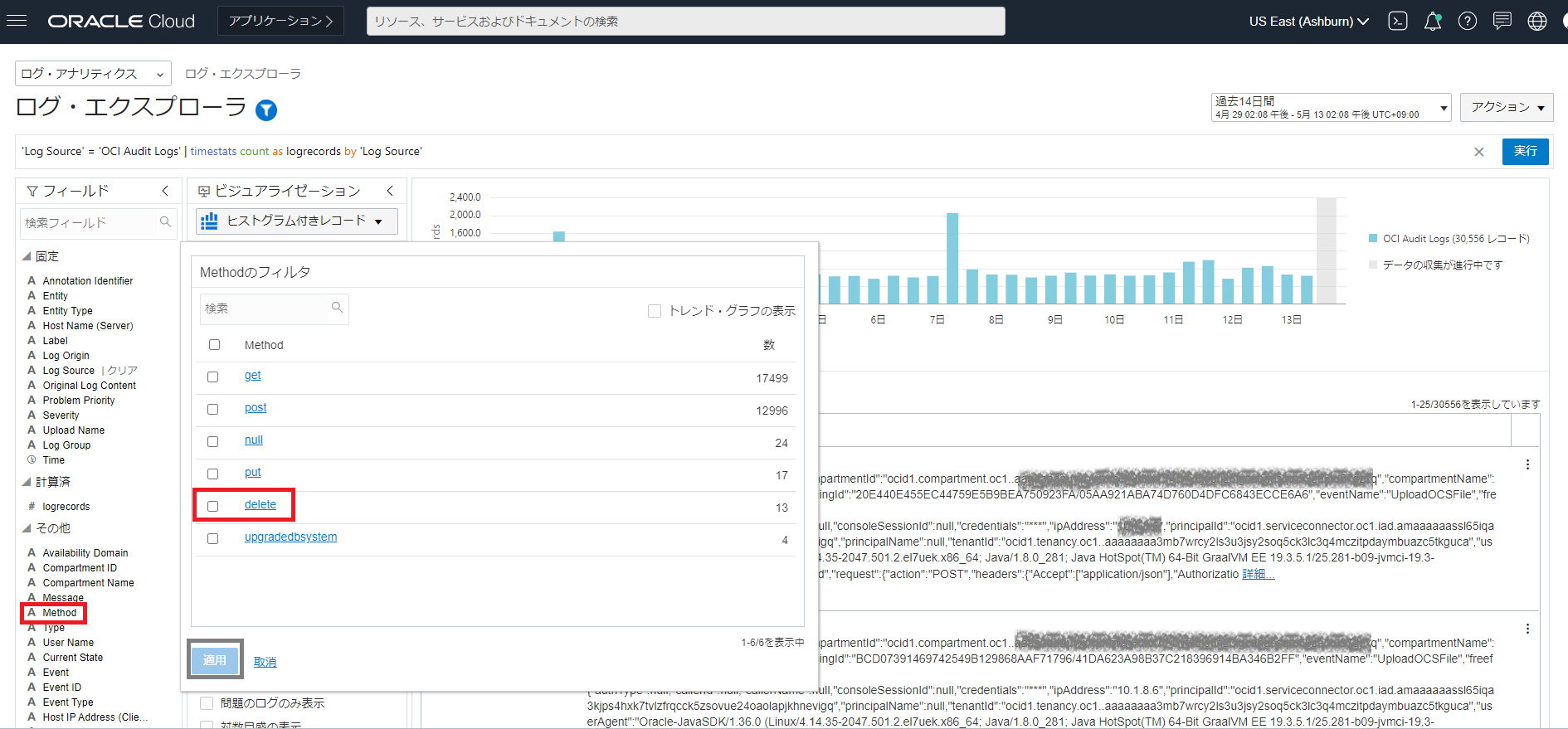

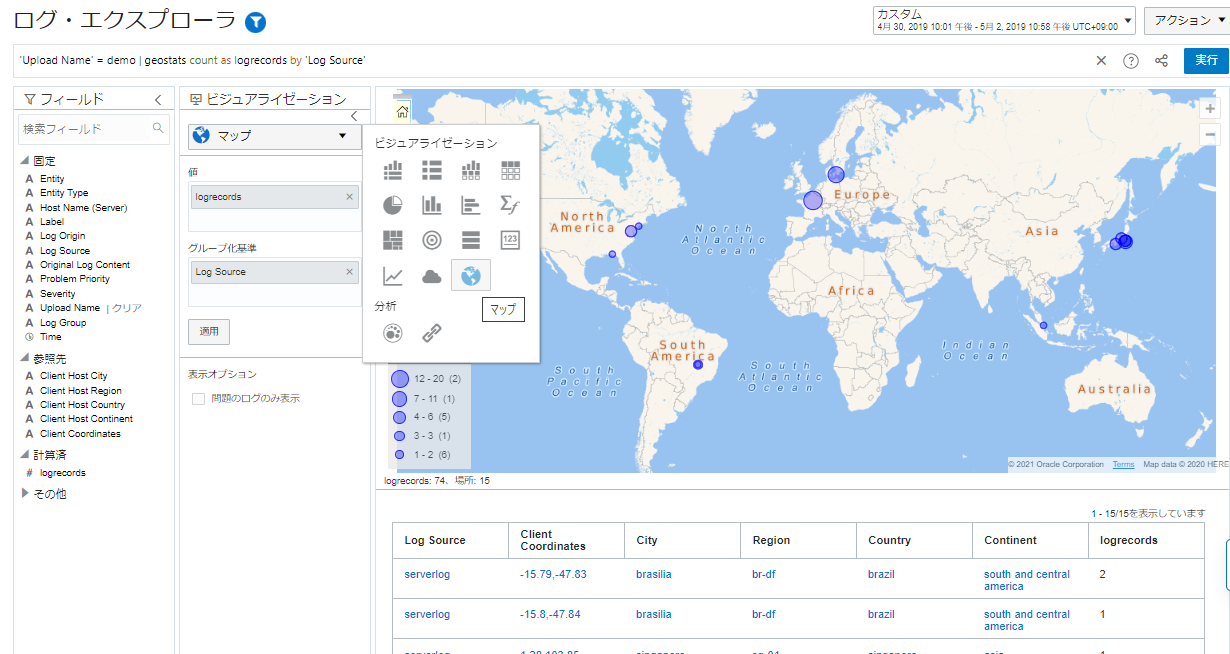

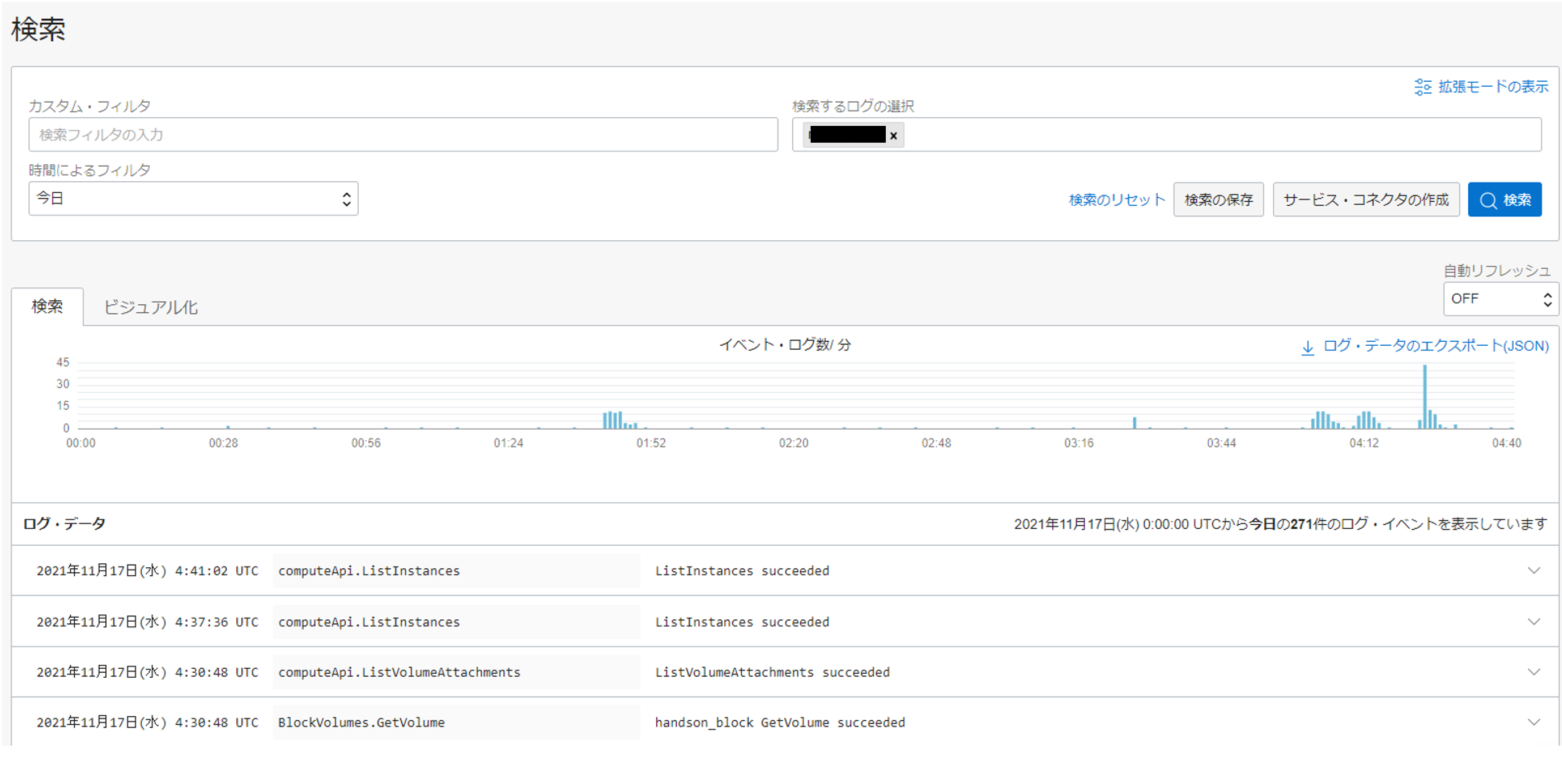

OCIのLog AnalyticsでOCIの監査ログを可視化・分析する

トラブルシューティングの際、ログを即時に分析したい、という場面はありませんか?OCIのLog Analyticsでは様々なログを可視化、分析する機能を提供します。実際にOCIの監査ログをLog Analyticsで分析し、ユーザーアクティビティを可視化してみましょう。必要な操作は全てGUIから行うことができます。

カスタム・パーサーを作成してOCI Log Analyticsで未対応のログを分析する

Log Analyticsでは250を超えるログの解析文「パーサー」が定義されているため、主要なシステムのログはすぐに分析をすることができます。しかし万が一、分析したいログのパーサーが定義されていない場合、ユーザーが手動でパーサーを作成することができます。カスタム・パーサーの作成は画面UIからの操作だけで完了するため、非常に簡単です。本チュートリアルではカスタム・パーサーの作成手順を紹介します。

Prometheus Node Exporterを利用した管理エージェントによるインスタンスのメトリック収集

OCIの管理エージェントには、PrometheusのNode Exporterを利用したメトリックの収集機能が用意されています。こちらを使うことで標準では提供されていないメトリックの項目(Disk使用量など)をモニタリングで可視化したり、オンプレミスのサーバーのメトリックをモニタリングで可視化することが可能となります。

モニタリングのカスタム・メトリックでユーザ独自のメトリックを監視する

モニタリングのカスタム・メトリック機能を使うことで、通常のメトリックでは監視できないユーザ独自のメトリックをモニタリングで監視できます。アラームを設定すれば、通常のメトリックと同様にメトリックの値がしきい値に達した場合に管理者に通知できます。

Oracle Data Safeを設定する

Oracle Data Safeは、OCIのOracle Databaseをよりセキュアに使うための付加的なサービスです。Data Safeは機密データの検出、データ・マスキング、アクティビティ監査、セキュリティ構成の評価、ユーザーのリスク評価、SQL Firewallなどの機能を提供します。

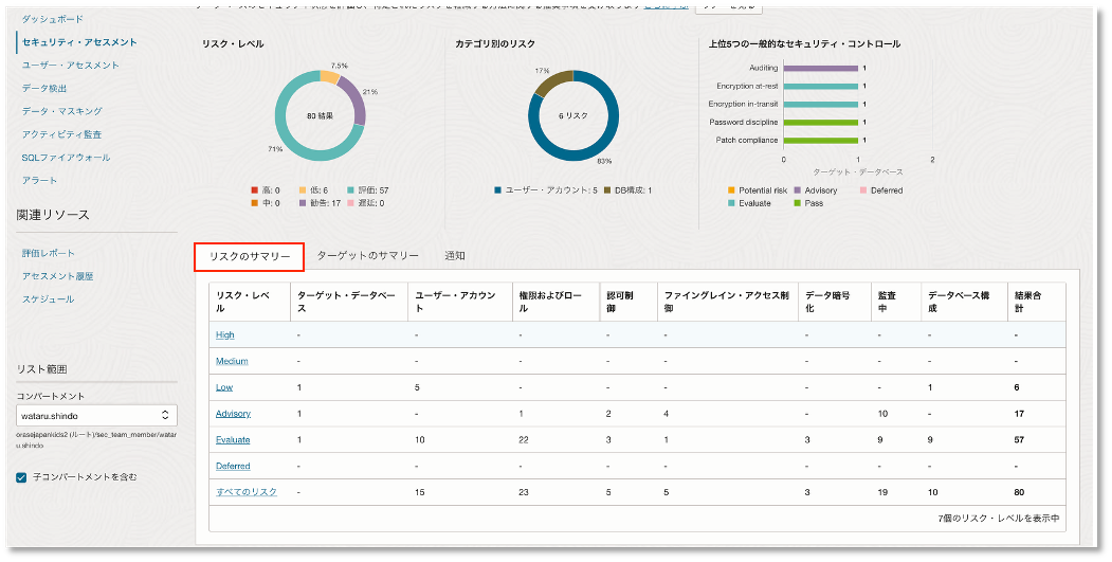

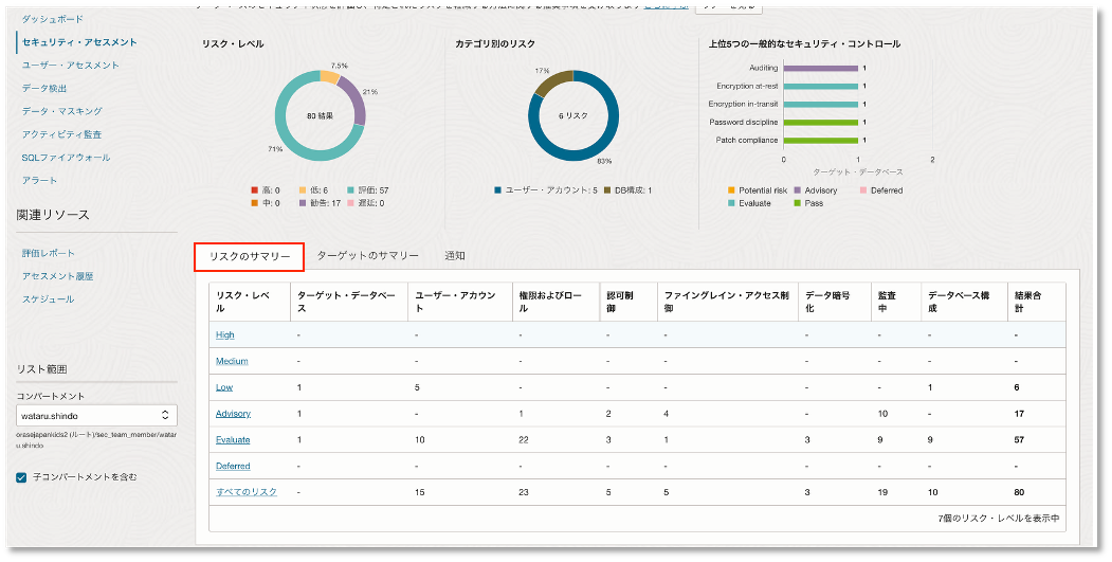

セキュリティ・アセスメント機能でセキュリティ構成を評価する

本チュートリアルは「Oracle Data Safeを設定する」の続編として、セキュリティ・アセスメントの設定および動作を確認します。

機密データをマスキングする

本チュートリアルは「Oracle Data Safeを設定する」の続編として、 データ・マスキングの設定および動作を確認します。

OCI Database ManagementのSQLチューニング・アドバイザでパフォーマンス・チューニングをする

OCI Database ManagementにはSQLチューニング・アドバイザの機能があります。SQLのチューニング方法に関するアドバイスや推奨事項を得ることができます。またアドバイスされた推奨事項をSQLチューニング・アドバイザの画面から実装できます。

ロギング・サービスを使って3つのログを収集する

OCIのロギング・サービスを使用することによりログを一元的に収集できて、トラブルが発生しても、ログをすぐに確認し素早く対策できます。また安価で使用できてOCIリソースだけでなくオンプレミスや他社クラウド環境のログを確認することができます。この文書ではコンソールからOCIで提供されている3つのログを使用します。

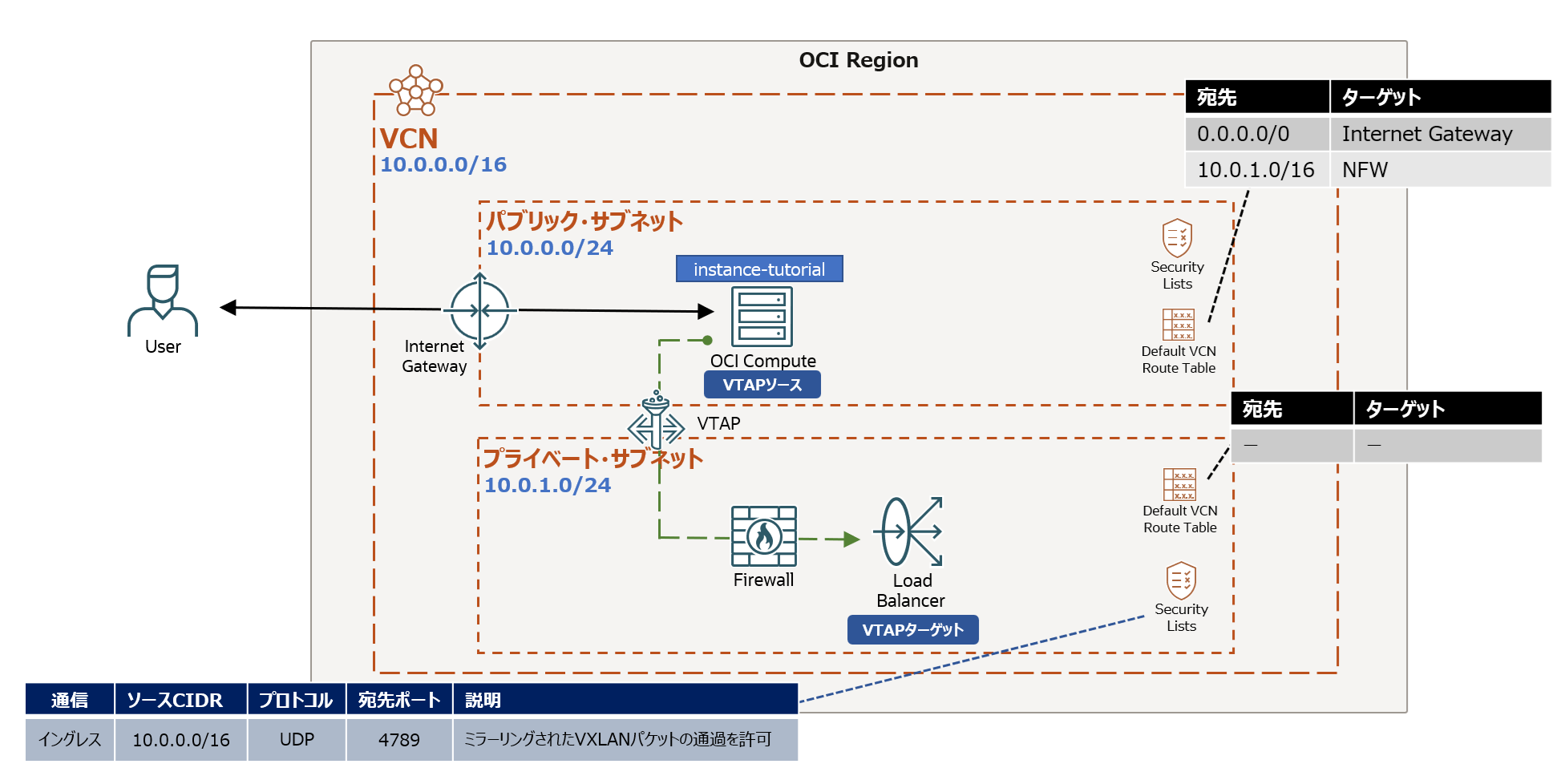

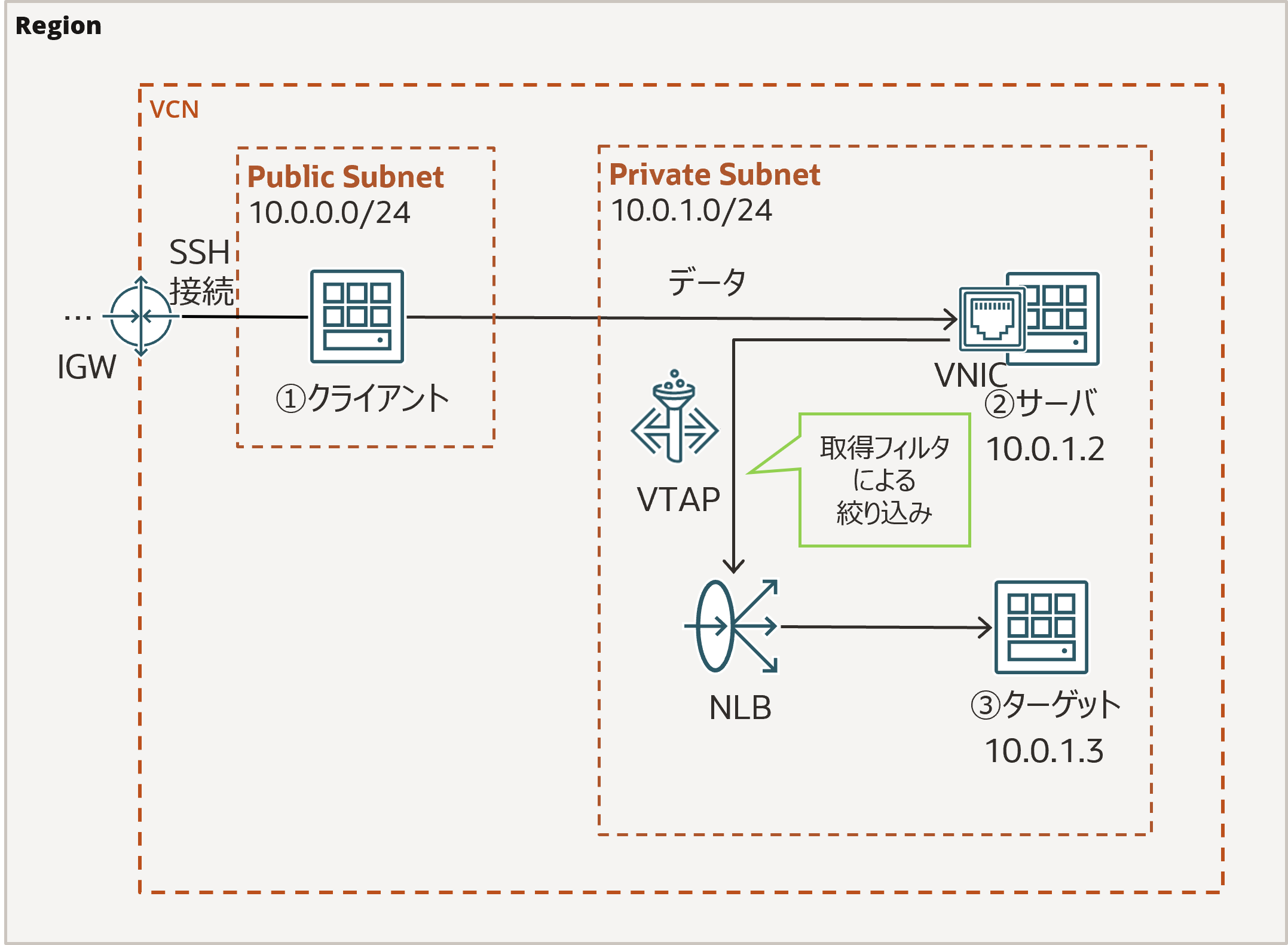

VTAPでパケットをミラーリングし、パケットキャプチャをする

仮想テスト・アクセス・ポイント(VTAP)により、様々なコンポーネントへ流れるトラフィックをミラーリングでき、ネットワークのトラブル・シューティングやテストに役立てられます

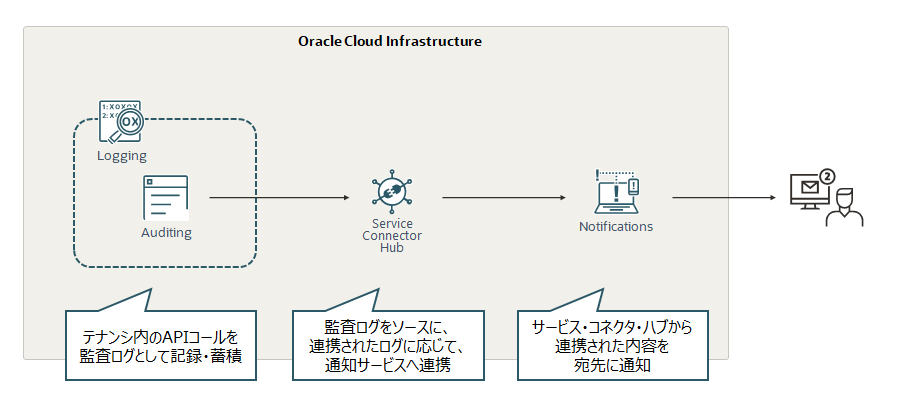

監査(Audit)ログを使用したテナント監視

テナンシにおける全てのAPI操作は監査(Audit)ログとして自動的に記録されます。記録された監査ログは、サービス・コネクタ・ハブを使用し、各種サービスと連携させることが可能です。本チュートリアルでは、監査ログをサービス・コネクタ・ハブ、通知サービスと連携させ、監査ログをベースとしたテナンシ監視・通知を行っていきます。

Oracle Secure Desktopsで簡単VDI環境構築

クラウド上で仮想デスクトップの環境が必要なケースはありませんか?クライアントPCにデータを配置せず、リモートからOCIにアクセスして作業したい、オフィス以外からでも社内システムにアクセスしたい、そのような要件の時にOCIのセキュア・デスクトップが利用可能です。

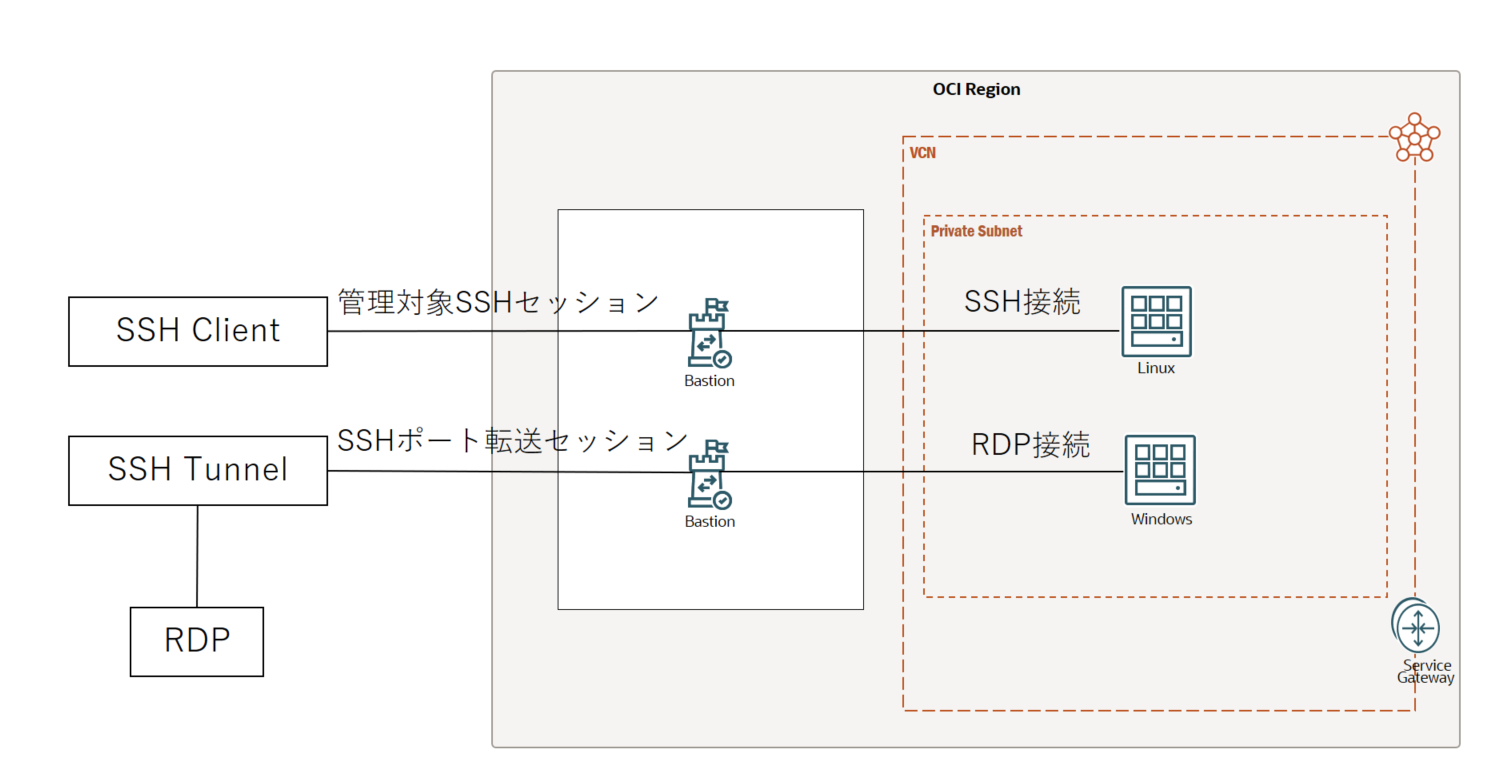

BastionサービスでパブリックIPを持たないリソースにアクセスする

OCIのBastionサービスを使用することで踏み台サーバーを作成せずにパブリックIPを持たないリソースにインターネットから接続できます。

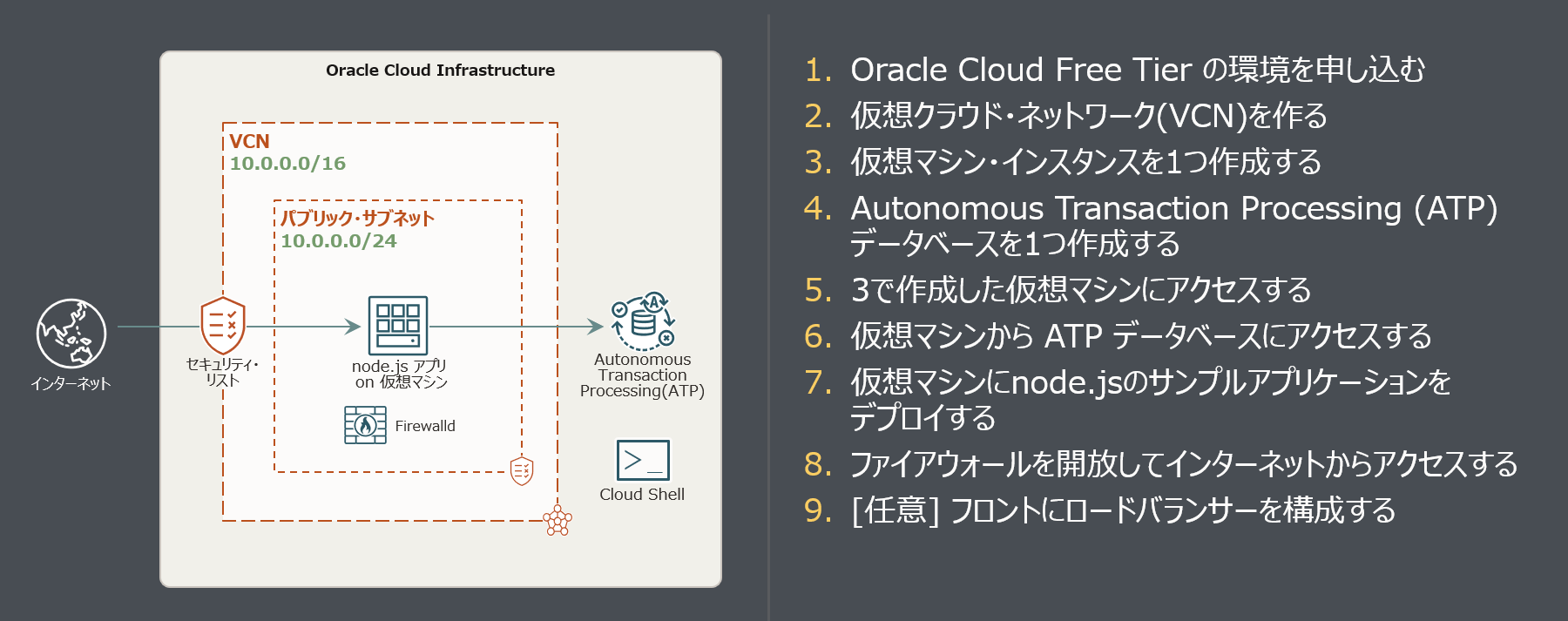

Always Freeで快適DBアプリ開発環境を構築する

OCIの各テナントには、「Always Free」と呼ばれる、永久無償で利用することが出来る いくつかのサービスが含まれています。本チュートリアルでは、この Always Free 環境を利用し、無料で快適なDBアプリの開発環境を構築していきます。

クラスタ・ネットワーク接続用ネットワークインターフェース作成方法

クラスタ・ネットワーク対応シェイプのBM.Optimized3.36やBM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8は、接続するポートのIPアドレス設定等を含むネットワークインターフェースをインスタンスデプロイ後にユーザ自身が適切に設定することで、クラスタ・ネットワークに接続します。本テクニカルTipsは、このネットワークインターフェース作成方法を解説します。

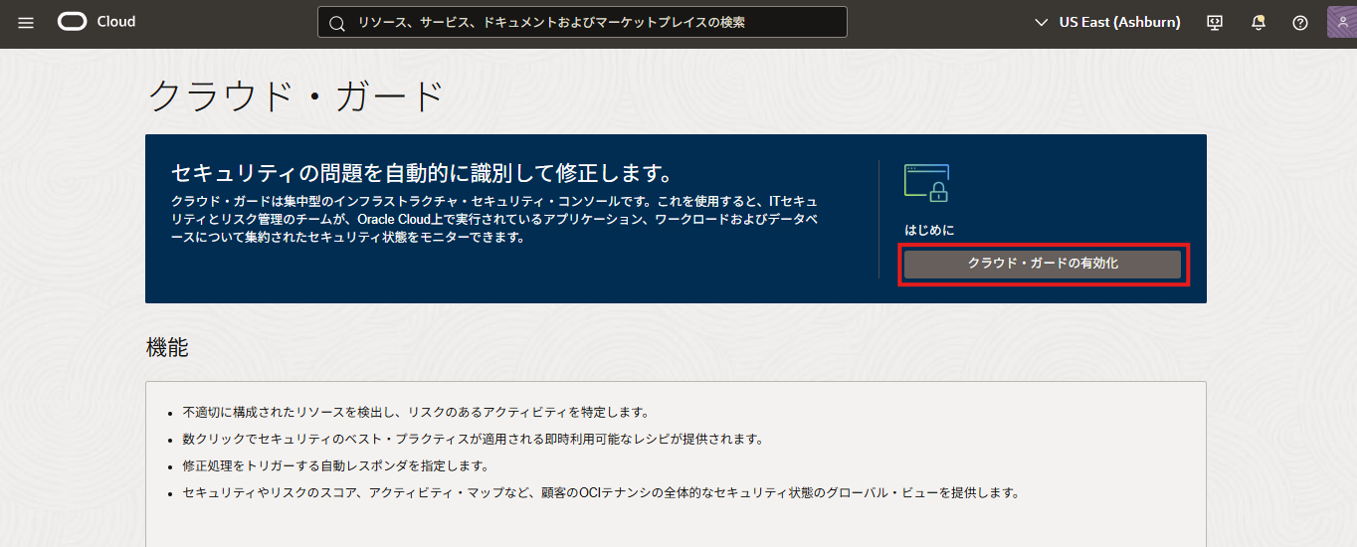

Cloud Guardを有効化する

OCI Cloud Guardは、クラウドリソースの脅威を検出し、セキュリティリスクを軽減する強力なツールです。本記事では、Cloud Guardの有効化から基本設定までを解説します。

HPCクラスタを構築する(基礎インフラ手動構築編)

HPCクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、HPCクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベアメタルHPCインスタンスをノード間接続するHPCクラスタを、必要なリソースを順次コンソールから作成しながら構築します。

HPCクラスタを構築する(基礎インフラ自動構築編)

HPCクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、HPCクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベアメタルインスタンスをノード間接続するHPCクラスタを、予め用意されたTerraformスクリプトを活用してリソース・マネージャやTerraform CLIで自動構築します。

HPCクラスタを構築する(スタティッククラスタ自動構築編)

HPCクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、HPC向けIntel Ice Lakeプロセッサを搭載したベアメタル計算ノードをRoCEv2インターコネクトで接続した典型的な構成のHPCクラスタを、OCIコンソールから簡単に構築することが出来るようになります。

HPCクラスタを構築する(オンデマンドクラスタ自動構築編)

HPCクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、HPCクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCE v2採用のクラスタ・ネットワークでベアメタルHPCインスタンスをノード間接続するHPCクラスタをSlurmと連動してデプロイするオンデマンドHPCクラスタを、リソース・マネージャから自動構築出来るようになります。

GPUクラスタを構築する(基礎インフラ手動構築編)

GPUクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、GPUクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベアメタルGPUインスタンスをノード間接続するGPUクラスタを、必要なリソースを順次コンソールから作成しながら構築します。

GPUクラスタを構築する(基礎インフラ自動構築編)

GPUクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、GPUクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベアメタルインスタンスをノード間接続するGPUクラスタを、予め用意されたTerraformスクリプトを活用してリソース・マネージャやTerraform CLIで自動構築します。

GPUクラスタを構築する(スタティッククラスタ自動構築編)

GPUクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、GPUクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCE v2採用のクラスタ・ネットワークでベアメタルGPUインスタンスをノード間接続するGPUクラスタを、リソース・マネージャから1クリックで自動構築することが出来るようになります。

GPUクラスタを構築する(オンデマンドクラスタ自動構築編)

GPUクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、GPUクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCE v2採用のクラスタ・ネットワークでベアメタルGPUインスタンスをノード間接続するGPUクラスタをSlurmと連動してデプロイするオンデマンドGPUクラスタを、リソース・マネージャから1クリックで自動構築出来るようになります。

GPUクラスタを構築する(Ubuntu OS編)

UbuntuをOSとするGPUクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルは、GPUクラスタのノード間接続に最適な高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでUbuntuのベアメタルGPUインスタンスをノード間接続するGPUクラスタを、必要なリソースを順次コンソールから作成しながら構築します。

GPUインスタンスで機械学習にトライ

OCIのGPUインスタンスで機械学習にトライしてみましょう。このチュートリアルを終了すると、TensorFlowやJupyterLab等の代表的な機械学習関連ソフトウェアがインストールされたNVIDIA製GPUを使用する機械学習環境で、サンプル機械学習プログラムを実行することが出来るようになります。

GPUインスタンスで分散機械学習環境を構築する

複数のGPUを搭載するインスタンスで分散機械学習環境を構築してみましょう。このチュートリアルは、複数のGPUを必要とする大規模な機械学習ワークロードを実行するための分散機械学習環境を、複数のGPUを搭載するGPUインスタンスをはじめとする分散機械学習環境に必要なリソースを順次OCIコンソールから作成しながら構築します。

ファイル・ストレージでファイル共有ストレージを構築する

ファイル・ストレージでファイル共有ストレージを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、HPC/GPUクラスタから利用することが可能な高可用性ファイル共有ストレージを、OCIのマネージドNFSサービスであるファイル・ストレージを使用してOCIコンソールから構築することが出来るようになります。

File Storage with Lustreでファイル共有ストレージを構築する

File Storage with LustreでLustreファイルシステムのファイル共有ストレージを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、HPC/GPUクラスタから利用することが可能な高性能・高可用性ファイル共有ストレージを、OCIのマネージドLustreサービスであるFile Storage with Lustreを使用してOCIコンソールから構築することが出来るようになります。

ブロック・ボリュームでファイル共有ストレージを構築する(BM.Optimized3.36編)

ブロック・ボリュームでファイル共有ストレージを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、ブロック・ボリュームとベアメタルシェイプのBM.Optimized3.36を組合せたコストパフォーマンスに優れるNFSファイル共有ストレージを、OCIコンソールから簡単に構築することが出来るようになります。

ブロック・ボリュームでファイル共有ストレージを構築する(BM.Standard.E6.256編)

ブロック・ボリュームでファイル共有ストレージを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、ブロック・ボリュームとベアメタルシェイプのBM.Standard.E6.256を組合せたコストパフォーマンスに優れるNFSファイル共有ストレージを、OCIコンソールから簡単に構築することが出来るようになります。

短期保存データ用高速ファイル共有ストレージを構築する

短期保存データを対象とする高速ファイル共有ストレージを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、NVMe SSDローカルディスクを搭載するベアメタルインスタンスBM.DenseIO.E5.128を使用する、短期保存データ用高速ファイル共有ストレージを構築することが出来るようになります。

ベア・メタル・インスタンスNFSサーバ向けバックアップサーバを構築する

ベア・メタル・インスタンスで構築するNFSのファイル共有ストレージを対象とする、バックアップサーバを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、NFSのファイル共有ストレージに格納するファイルを容量単価の安価なオブジェクト・ストレージやブロック・ボリュームのより低いコストにバックアップする、バックアップサーバを構築することが出来るようになります。

ブロック・ボリュームNFSサーバと基礎インフラ編HPC/GPUクラスタを組み合わせる

ブロック・ボリュームで構築するNFSサーバを共有ストレージとする、HPC/GPUクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、OCIのブロックストレージサービスであるブロック・ボリュームを使用するコストパフォーマンスに優れるNFSサーバを構築し、このNFS領域を基礎インフラとして構築するHPC/GPUクラスタのファイル共有ストレージとして利用する環境を、2つの異なるチュートリアルを組み合わせて構築できるようになります。

ブロック・ボリュームNFSサーバと自動構築編HPC/GPUクラスタを組み合わせる

ブロック・ボリュームで構築するNFSサーバを共有ストレージとする、HPC/GPUクラスタを構築してみましょう。このチュートリアルを終了すると、OCIのブロックストレージサービスであるブロック・ボリュームを使用するコストパフォーマンスに優れるNFSサーバを構築し、このNFS領域をスタックで自動構築するHPC/GPUクラスタのファイル共有ストレージとして利用する環境を、2つの異なるチュートリアルを組み合わせて構築できるようになります。

HPL実行方法(BM.Optimized3.36編)

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.Optimized3.36をノード間接続するHPCクラスタで、浮動小数点演算性能を計測する標準ベンチマークのHPLを実行する方法を解説します。

HPL実行方法(BM.Standard.E5.192編)

本ドキュメントは、第4世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E5.192で、浮動小数点演算性能を計測する標準ベンチマークのHPLを実行する方法を解説します。

HPL実行方法(BM.Standard.E6.256編)

本ドキュメントは、第5世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E6.256で、浮動小数点演算性能を計測する標準ベンチマークのHPLを実行する方法を解説します。

STREAM実行方法(BM.Optimized3.36編)

本ドキュメントは、第3世代Intel Xeonプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Optimized3.36で、メモリ帯域を計測する標準ベンチマークのSTREAMを実行する方法を解説します。

STREAM実行方法(BM.Standard.E5.192編)

本ドキュメントは、第4世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E5.192で、メモリ帯域を計測する標準ベンチマークのSTREAMを実行する方法を解説します。

STREAM実行方法(BM.Standard.E6.256編)

本ドキュメントは、第5世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E6.256で、メモリ帯域を計測する標準ベンチマークのSTREAMを実行する方法を解説します。

Intel MPI Benchmarks実行方法

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.Optimized3.36をノード間接続するHPCクラスタで、MPI通信性能を計測する標準ベンチマークのIntel MPI Benchmarksを実行する方法を解説します。

OSU Micro-Benchmarks実行方法(BM.Optimized3.36編)

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.Optimized3.36をノード間接続するHPCクラスタで、MPI通信性能を計測する標準ベンチマークのOSU Micro-Benchmarksを実行する方法を解説します。

OSU Micro-Benchmarks実行方法(BM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8 Oracle Linux OS編)

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8をノード間接続するGPUクラスタで、GPUデバイスメモリ間のMPI通信性能を計測する標準ベンチマークのOSU Micro-BenchmarksをOracle Linux上で実行する方法を解説します。

OSU Micro-Benchmarks実行方法(BM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8 Ubuntu OS編)

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8をノード間接続するGPUクラスタで、GPUデバイスメモリ間のMPI通信性能を計測する標準ベンチマークのOSU Micro-BenchmarksをUbuntu上で実行する方法を解説します。

NCCL Tests実行方法(BM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8 Oracle Linux編)

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8をノード間接続するGPUクラスタで、GPU間通信の集合通信ライブラリNCCLの標準ベンチマークであるNCCL Testsを実行する方法を解説します。

NCCL Tests実行方法(BM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8 Ubuntu編)

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8をノード間接続するGPUクラスタで、GPU間通信の集合通信ライブラリNCCLの標準ベンチマークであるNCCL Testsを実行する方法を解説します。

NCCL Tests実行方法(BM.GPU.H100.8編)

本ドキュメントは、高帯域・低遅延RDMA対応RoCEv2採用のクラスタ・ネットワークでベア・メタル・シェイプBM.GPU.H100.8をノード間接続するGPUクラスタで、GPU間通信の集合通信ライブラリNCCLの標準ベンチマークであるNCCL Testsを実行する方法を解説します。

パフォーマンスに関連するベアメタルインスタンスのBIOS設定方法

ベアメタルインスタンスは、作成する際にBIOSの設定を指定することが可能です。これらの設定は、NPS(NUMA nodes per socket)やSMT(Simultanious Multi Threading)といった、当該インスタンスの性能に影響するものが少なくありません。本パフォーマンス関連Tipsは、これらのBIOS設定を指定してHPC/GPUクラスタを構築する方法を解説します。

不要サービス停止によるパフォーマンスチューニング方法

計算リソースを極限まで使用するHPCワークロードの実行は、些細な計算リソースを使用するOS常駐サービスがその性能に影響することがあります。特に高並列実行時は、HPCクラスタ内の1ノードでこのようなサービスが稼働していることで、そのスケーラビリティに影響を及ぼします。本パフォーマンス関連Tipsは、OS標準で稼働している常駐サービスの中でリソースを多く消費しているものを特定しこれを停止することで、OSレベルのパフォーマンスチューニングを実施する方法を解説します。

クラスタ・ネットワークのトポロジーを考慮したノード間通信最適化方法

クラスタ・ネットワークは、業界標準のRoCEv2を採用する高帯域・低遅延のRDMA対応インターコネクトネットワークサービスで、そのトポロジーがFat treeのため同一リーフスイッチに接続するノード間とスパインスイッチを介して異なるリーフスイッチに接続するノード間で、ノード間通信のレイテンシが大きく異なります。このため、この特性を意識して適切な計算/GPUノードにジョブを配置することで、レイテンシに影響を受け易いワークロードの性能や高並列実行時のスケーラビリティを改善できる場合があります。本パフォーマンス関連Tipsは、このクラスタ・ネットワークのレイテンシ特性を生かしてマルチノードジョブをクラスタ内に配置することで、ノード間通信性能を最適化する方法を解説します。

CFD解析フローのコストパフォーマンを最適化するOpenFOAM実行方法

OpenFOAMは、CAE分野で多くの利用実績を持つオープンソースのCFDアプリケーションで、計算時に多くのメモリ帯域を使用したり実行中に多くのデータをファイルシステムに書き出したりする特性があるため、これらを考慮した実行方法を採用することでその性能を向上させることが可能です。本パフォーマンス関連Tipsは、Intel Ice Lakeプロセッサを搭載するベアメタルシェイプBM.Optimized3.36をクラスタ・ネットワークでノード間接続するHPCクラスタでOpenFOAMを実行する際、CFD解析フローのコストパフォーマンスを最適化するための実行方法を解説します。

OpenMPIのMPI通信性能に影響するパラメータとその関連Tips

OpenMPIは、最新のMPI言語規格に準拠し、HPC/機械学習ワークロード実行に必要とされる様々な機能を備えたオープンソースのMPI実装です。OpenMPIは、Modular Component Architecture (MCA)を採用し、ビルド時に組み込むコンポーネントを介して多彩な機能を提供する設計となっており、このMCAが用意する多数のパラメータを制御することで、MPI通信性能を最適化することが可能です。またOpenMPIは、クラスタ・ネットワークを介して高帯域・低遅延のMPIプロセス間通信を実現するための通信フレームワークにUCXを採用し、MPI通信性能を最適化するためにはUCXのパラメータを適切に設定することが求められます。本パフォーマンス関連Tipsは、OpenMPIのMPI通信性能に影響するパラメーターやその指定方法に関する有益なTipsを解説します。

パフォーマンスを考慮したプロセス・スレッドのコア割当て指定方法(BM.Optimized3.36編)

NUMAアーキテクチャを採用するインスタンスに於けるMPIやOpenMPの並列プログラム実行は、生成されるプロセスやスレッドをどのようにインスタンスのコアに割当てるかでその性能が大きく変動するため、その配置を意識してアプリケーションを実行することが求められます。このため、使用するシェイプに搭載されるプロセッサのアーキテクチャやアプリケーションの特性に合わせて意図したとおりにプロセスやスレッドをコアに配置するために必要な、MPI実装、OpenMP実装、及びジョブスケジューラが有するコア割当て制御機能に精通している必要があります。本パフォーマンス関連Tipsは、MPI実装にOpenMPI、OpenMP実装にGNUコンパイラ、及びジョブスケジューラにSlurmを取り上げ、クラスタ・ネットワーク対応のHPCワークロード向けベア・メタル・シェイプBM.Optimized3.36でこれらのコア割当て機能を駆使してプロセス・スレッドのコア割当てを行う方法を解説します。

パフォーマンスを考慮したプロセス・スレッドのコア割当て指定方法(BM.Standard.E5.192編)

NUMAアーキテクチャを採用するインスタンスに於けるMPIやOpenMPの並列プログラム実行は、生成されるプロセスやスレッドをどのようにインスタンスのコアに割当てるかでその性能が大きく変動するため、その配置を意識してアプリケーションを実行することが求められます。このため、使用するシェイプに搭載されるプロセッサのアーキテクチャやアプリケーションの特性に合わせて意図したとおりにプロセスやスレッドをコアに配置するために必要な、MPI実装、OpenMP実装、及びジョブスケジューラが有するコア割当て制御機能に精通している必要があります。本パフォーマンス関連Tipsは、MPI実装にOpenMPI、OpenMP実装にGNUコンパイラ、及びジョブスケジューラにSlurmを取り上げ、第4世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E5.192でこれらのコア割当て機能を駆使してプロセス・スレッドのコア割当てを行う方法を解説します。

パフォーマンスを考慮したプロセス・スレッドのコア割当て指定方法(BM.Standard.E6.256編)

NUMAアーキテクチャを採用するインスタンスに於けるMPIやOpenMPの並列プログラム実行は、生成されるプロセスやスレッドをどのようにインスタンスのコアに割当てるかでその性能が大きく変動するため、その配置を意識してアプリケーションを実行することが求められます。このため、使用するシェイプに搭載されるプロセッサのアーキテクチャやアプリケーションの特性に合わせて意図したとおりにプロセスやスレッドをコアに配置するために必要な、MPI実装、OpenMP実装、及びジョブスケジューラが有するコア割当て制御機能に精通している必要があります。本パフォーマンス関連Tipsは、MPI実装にOpenMPI、OpenMP実装にGNUコンパイラ、及びジョブスケジューラにSlurmを取り上げ、第5世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E6.256でこれらのコア割当て機能を駆使してプロセス・スレッドのコア割当てを行う方法を解説します。

OpenMPIのMPI集合通信チューニング方法(BM.Optimized3.36編)

MPI並列アプリケーションは、MPI通信時間がボトルネックになっている場合そのMPI通信をチューニングすることで性能が向上しますが、ボトルネックのMPI通信が集合通信の場合は、使用する通信アルゴリズムやその切り替えメッセージサイズ等の実行時パラメータ、MPIプロセス分割方法やNUMA nodes per socket等のアプリケーション実行環境まで、様々な要因がその性能に影響します。本パフォーマンス関連Tipsは、MPIの実装にOpenMPIを取り上げ、これが採用するModular Component ArchitectureやUCXの実行時パラメーター、MPIプロセス分割方法やNUMA nodes per socketを組合せて、HPCワークロード向けベア・メタル・シェイプBM.Optimized3.36でMPI集合通信をチューニングする方法を解説します。

OpenMPIのMPI集合通信チューニング方法(BM.Standard.E5.192編)

MPI並列アプリケーションは、MPI通信時間がボトルネックになっている場合そのMPI通信をチューニングすることで性能が向上しますが、ボトルネックのMPI通信が集合通信の場合は、使用する通信アルゴリズムやその切り替えメッセージサイズ等の実行時パラメータ、MPIプロセス分割方法やNUMA nodes per socket等のアプリケーション実行環境まで、様々な要因がその性能に影響します。本パフォーマンス関連Tipsは、MPIの実装にOpenMPIを取り上げ、これが採用するModular Component ArchitectureやUCXの実行時パラメーター、MPIプロセス分割方法やNUMA nodes per socketを組合せて、第4世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E5.192でMPI集合通信をチューニングする方法を解説します。

OpenMPIのMPI集合通信チューニング方法(BM.Standard.E6.256編)

MPI並列アプリケーションは、MPI通信時間がボトルネックになっている場合そのMPI通信をチューニングすることで性能が向上しますが、ボトルネックのMPI通信が集合通信の場合は、使用する通信アルゴリズムやその切り替えメッセージサイズ等の実行時パラメータ、MPIプロセス分割方法やNUMA nodes per socket等のアプリケーション実行環境まで、様々な要因がその性能に影響します。本パフォーマンス関連Tipsは、MPIの実装にOpenMPIを取り上げ、これが採用するModular Component ArchitectureやUCXの実行時パラメーター、MPIプロセス分割方法やNUMA nodes per socketを組合せて、第5世代AMD EPYCプロセッサを搭載するベア・メタル・シェイプBM.Standard.E6.256でMPI集合通信をチューニングする方法を解説します。

プロファイリング情報に基づく並列アプリケーションチューニング方法

並列アプリケーションは、実行時のプロセス間通信に要する時間が性能に悪影響を及ぼしますが、プロファイリングツールから収集する情報で最も時間を要している通信を特定し、この通信パターンに応じたチューニングを適用することで、その性能を改善できる場合があります。本パフォーマンス・プロファイリング関連Tipsは、MPI並列アプリケーションをオープンソースのプロファイリングツールでプロファイリングし、収集した情報からMPI通信パターンに応じたチューニングを適用、その性能を改善する方法を解説します。

PAPIでHPCアプリケーションをプロファイリング

HPCワークロードの実行に最適なベアメタル・インスタンスでアプリケーションを実行する場合、高価な計算資源を有効活用出来ているかを検証するため、アプリケーションのプロファイリングを実施することが一般的です。PAPIは、HPCワークロード向けベ **アメタル・シェイプ** に採用されているIntel Ice LakeやAMD EPYC 9004シリーズのCPUが持つハードウェアカウンタから浮動小数点演算数やキャッシュヒット数といったプロファイリングに有益な情報を取得するAPIを提供し、HPCアプリケーションのプロファイリングに欠かせないツールとなっています。本プロファイリング関連Tipsは、ベアメタル・インスタンス上で実行するHPCアプリケーションをPAPIを使ってプロファイリングする方法を解説します。

Score-P・Scalasca・CubeGUIで並列アプリケーションをプロファイリング

並列アプリケーションは、ロードバランス不均衡やプロセス間通信の影響等で並列実行数の増加と共にスケーラビリティの低下が発生しますが、HPCワークロードの実行に最適なベアメタル・インスタンスでアプリケーションを高並列実行する場合、高価な計算資源を有効活用する観点から、スケーラビリティ低下の原因を調査しチューニングでスケーラビリティーを改善する開発プロセスを踏んだり、最も効率的な並列実行数を見極める必要があり、これらの判断に必要な情報を得るためにアプリケーションをプロファイリングすることが重要です。本プロファイリング関連Tipsは、ベアメタル・インスタンス上で実行するOpenMPやMPIでコーディングされた並列アプリケーションをオープンソースのScore-P、Scalasca、及びCubeGUIを駆使してプロファイリングし、これを効果的に実行するための有益な情報を取得する方法を解説します。

101: ADBインスタンスを作成してみよう

簡単すぐにハイエンドなデータベースを構成できることをご確認ください。

クラスタネットワーキングイメージを使ったクラスタ・ネットワーク接続方法

クラスタ・ネットワーク対応シェイプを使用してクラスター・ネットワークに接続するインスタンスは、ベースOSにOracle Linuxを使用するクラスタネットワーキングイメージを使用することで、クラスタ・ネットワーク接続に必要なソフトウェアのインストールやセットアップ等の作業を大幅に簡素化することが可能です。本テクニカルTipsは、このクラスタネットワーキングイメージを使用してインスタンスをクラスタ・ネットワークに接続する方法を解説します。

102: ADBにデータをロードしよう(Database Actions)

Database Actionsを利用して作成したADBにデータをロードしてみましょう。手元のPCにあるデータとオブジェクトストレージ上のデータをロードする手順を学習します。

クラスタネットワーキングイメージの選び方

クラスタ・ネットワークを使用するインスタンスは、接続に必要なソフトウェアがインストールされている必要がありますが、これらを含んだOSイメージがクラスタネットワーキングイメージとしてマーケットプレイスから提供されています。本テクニカルTipsは、このクラスタネットワーキングイメージの適切な選び方を解説します。

クラスタ・ネットワーク未対応OSを使ったクラスタ・ネットワーク接続方法

クラスタ・ネットワークに接続するインスタンスは、接続に必要なソフトウェアがインストールされている必要があり、これらを含んだOSイメージがクラスタネットワーキングイメージとしてマーケットプレースから提供されていますが、これらのベースとなるOSは、Oracle Linuxのみです。本テクニカルTipsは、クラスタ・ネットワーク対応シェイプのBM.Optimized3.36やBM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8を使用するインスタンスをOracle Linux以外のOSでクラスタ・ネットワークに接続する方法を解説します。

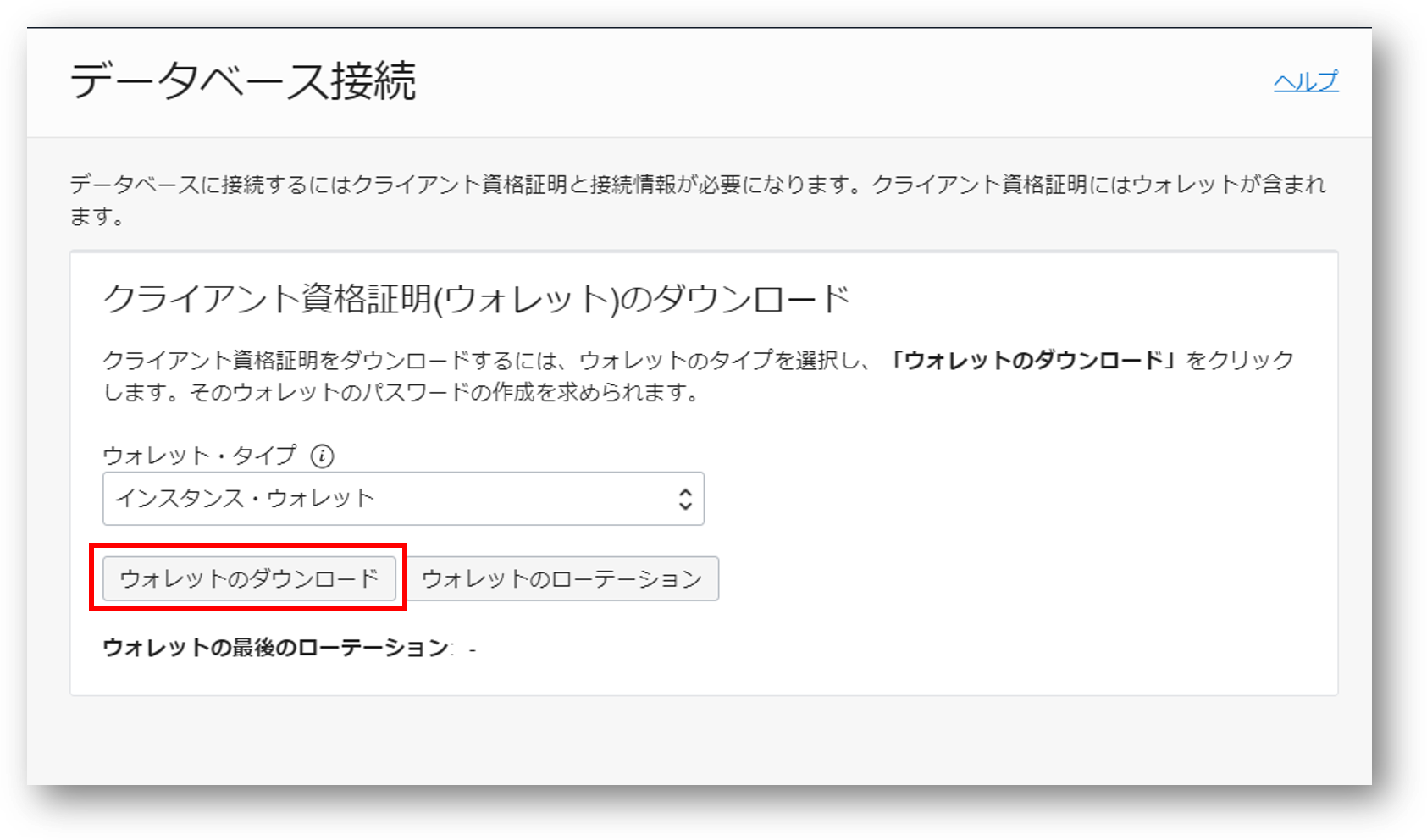

104: クレデンシャル・ウォレットを利用して接続してみよう

クレデンシャル・ウォレットを使ってADBに接続してみましょう。

クラスタ・ネットワークに接続する計算/GPUノード作成時の問題判別方法

クラスタ・ネットワークに接続する計算/GPUノードの作成は、接続するクラスタ・ネットワークの論理的なパーティション内で利用可能なインスタンスが不足していると、これに失敗します。本テクニカルTipsは、このようなケースで発生する問題を特定する方法を解説します。

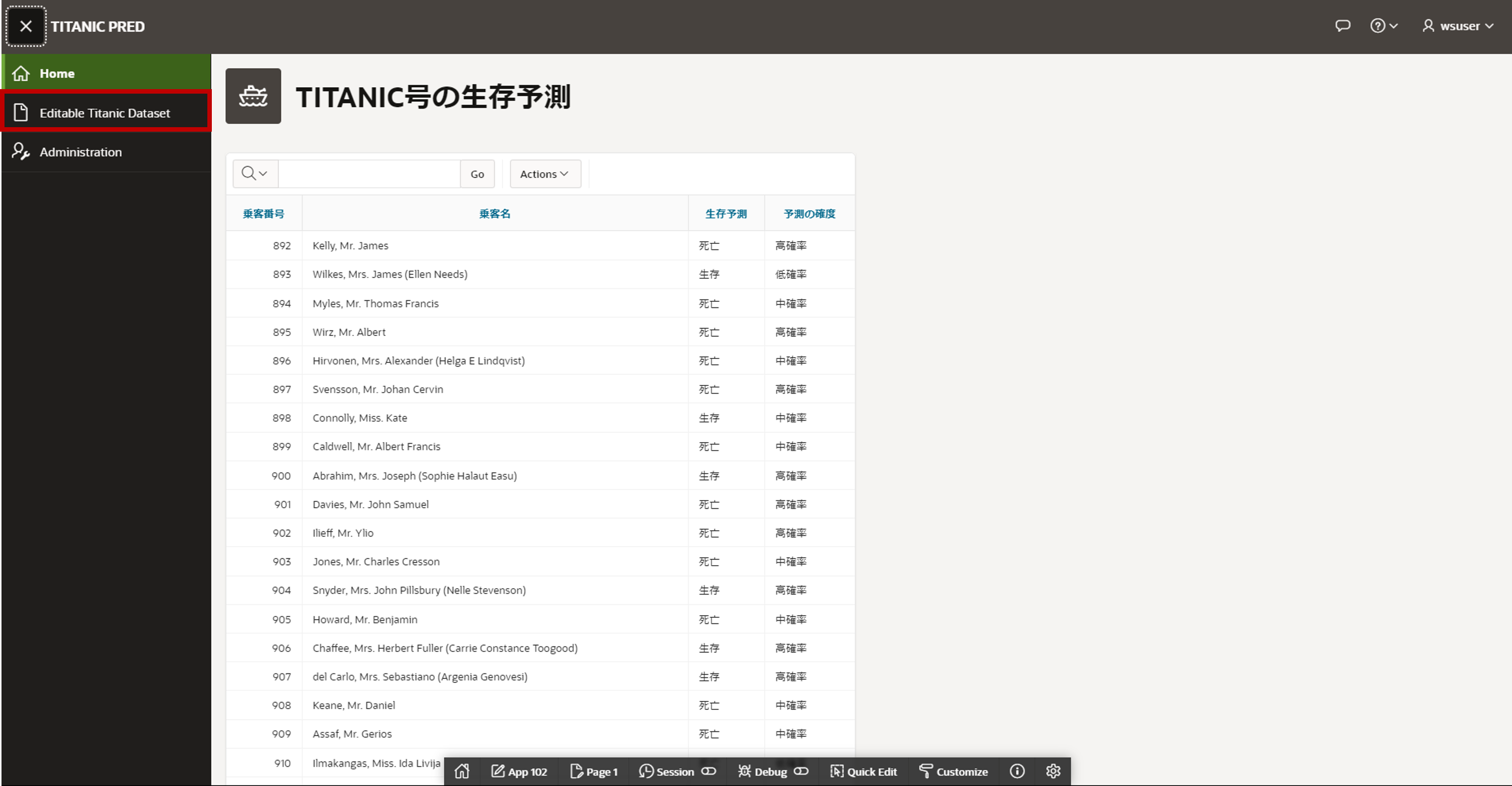

105: ADBの付属ツールで簡易アプリを作成しよう(APEX)

APEXコンソールの起動から簡単なアプリケーション作成までをご紹介します。

クラスタ・ネットワーク統計情報の取得方法

複数ノードに跨るHPC/機械学習ワークロードを実行するHPC/GPUクラスタは、ノード間通信に使用するクラスタ・ネットワークが想定通りに使用されて初めてその性能を発揮することが出来ます。ここで、インスタンスを **クラスタ・ネットワーク** に接続するNIC(NVIDIA Mellanox ConnectX)は、これを介して通信する際の様々な統計情報を記録するハードウェアカウンタを備えており、インスタンスのOS上でこれらを取得することが可能です。本テクニカルTipsは、クラスタ・ネットワークに接続するインスタンスでクラスタ・ネットワークの利用状況や問題判別に役立つ統計情報を取得する方法を解説します。

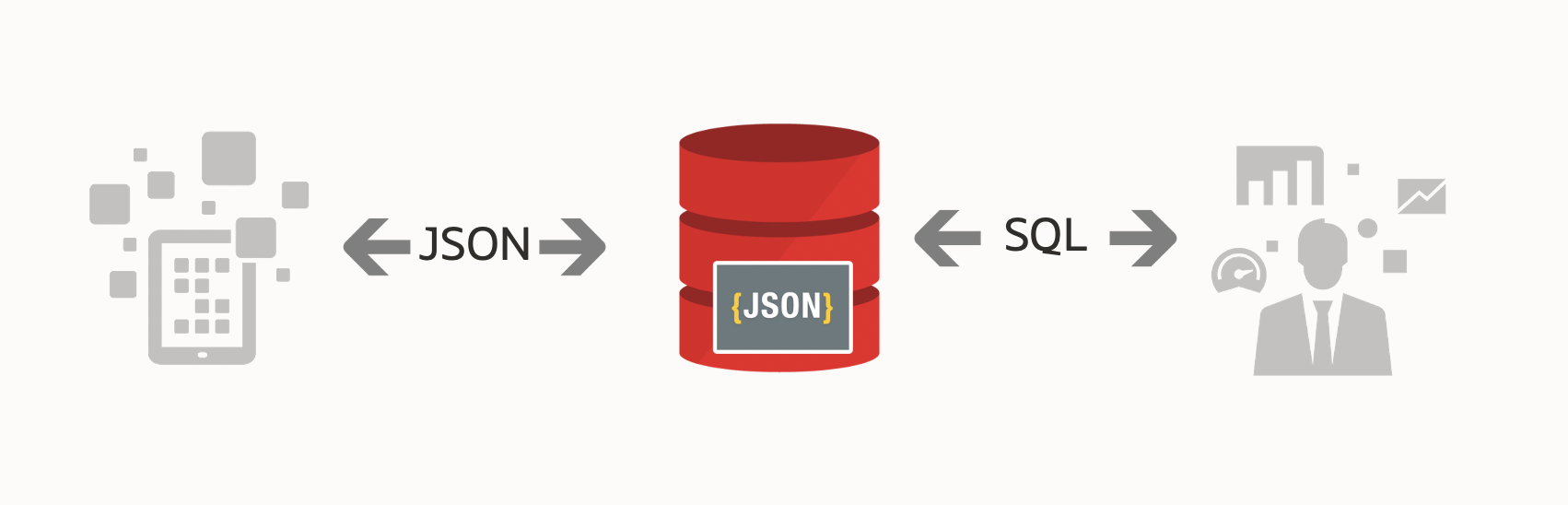

106: ADBでコンバージド・データベースを体験しよう(JSONデータの操作)

Autonomous Databaseはコンバージド・データベースとして様々なフォーマットのデータを扱うことができます。この章ではJSONを例にコンバージド・データベースの操作イメージをご紹介します。

107: ADBの付属ツールで機械学習(予測モデルからデプロイまで)

タイタニック号の乗客情報から生存予測モデルを作成し、アプリで予測結果のレポートまでADBの中で行います。

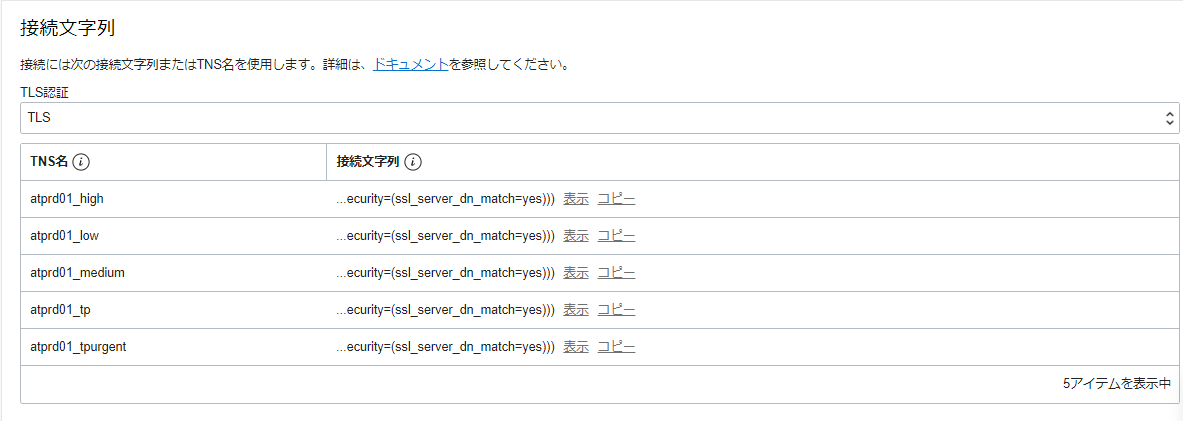

108: 接続文字列を利用して接続してみよう

ADBでは、ウォレットを利用したmTLS接続の他に、特定の条件下でウォレットを利用しないTLS接続という接続方法があります。

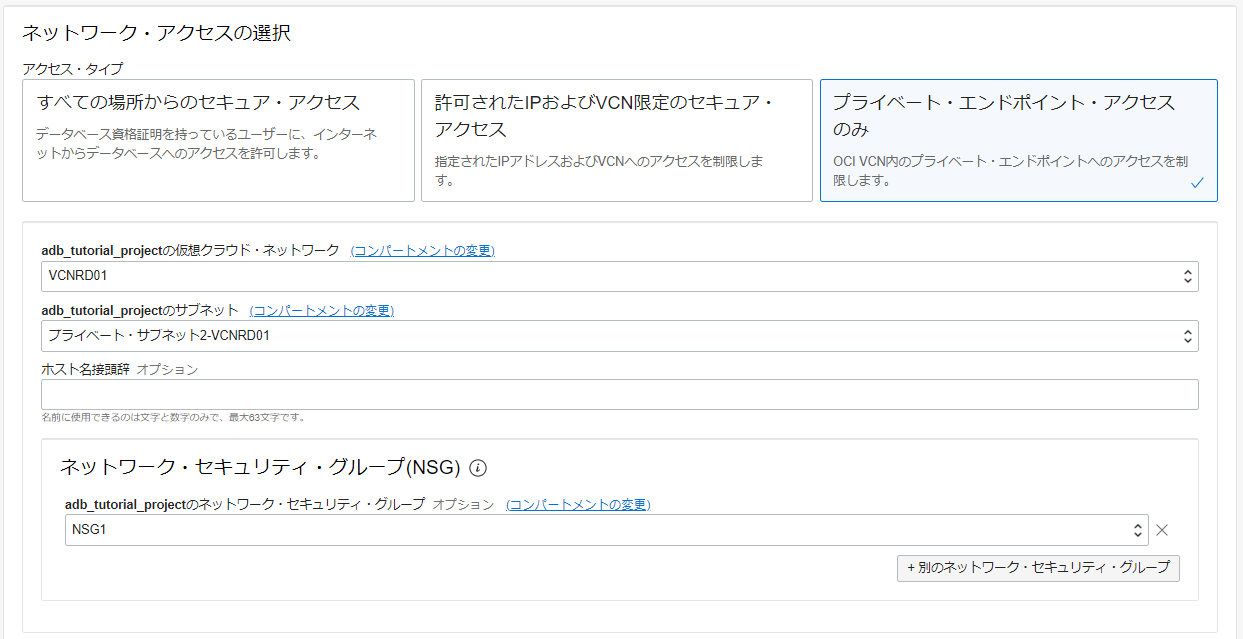

109: プライベート・エンドポイントのADBを作成してみよう

ADBでは、パブリックIPを持つパブリック・エンドポイントとプライベートIPを持つプライベート・エンドポイントを選択できます。

110: Oracle Analytics Desktopを使ってデータを見える化してみよう

Oracle Analytics Desktopを使ってデータを見える化してみよう。

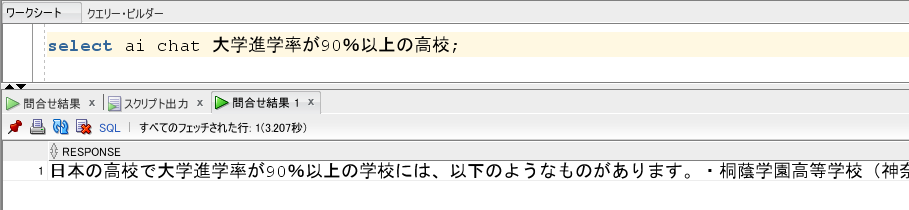

111: SELECT AIを試してみよう

201: 接続サービスの理解

インスタンスに接続する際に選択する「接続サービス」についてご紹介します。CPUの割当優先度や並列処理、キューイングの有無を選択するだけでコントロールできます。

ベアメタルインスタンスのNVMe SSDローカルディスク領域ファイルシステム作成方法

高速スクラッチ領域として利用することを想定したNVMe SSDローカルディスクを内蔵するHPCクラスタ向けベアメタルシェイプBM.Optimized3.36やGPUクラスタ向けベアメタルシェイプBM.GPU4.8/BM.GPU.A100-v2.8/BM.GPU.H100.8は、NVMe SSDローカルディスクをOSのファイルシステムとして利用するための設定をユーザ自身が行う必要があります。本テクニカルTipsは、このファイルシステム作成方法を解説します。

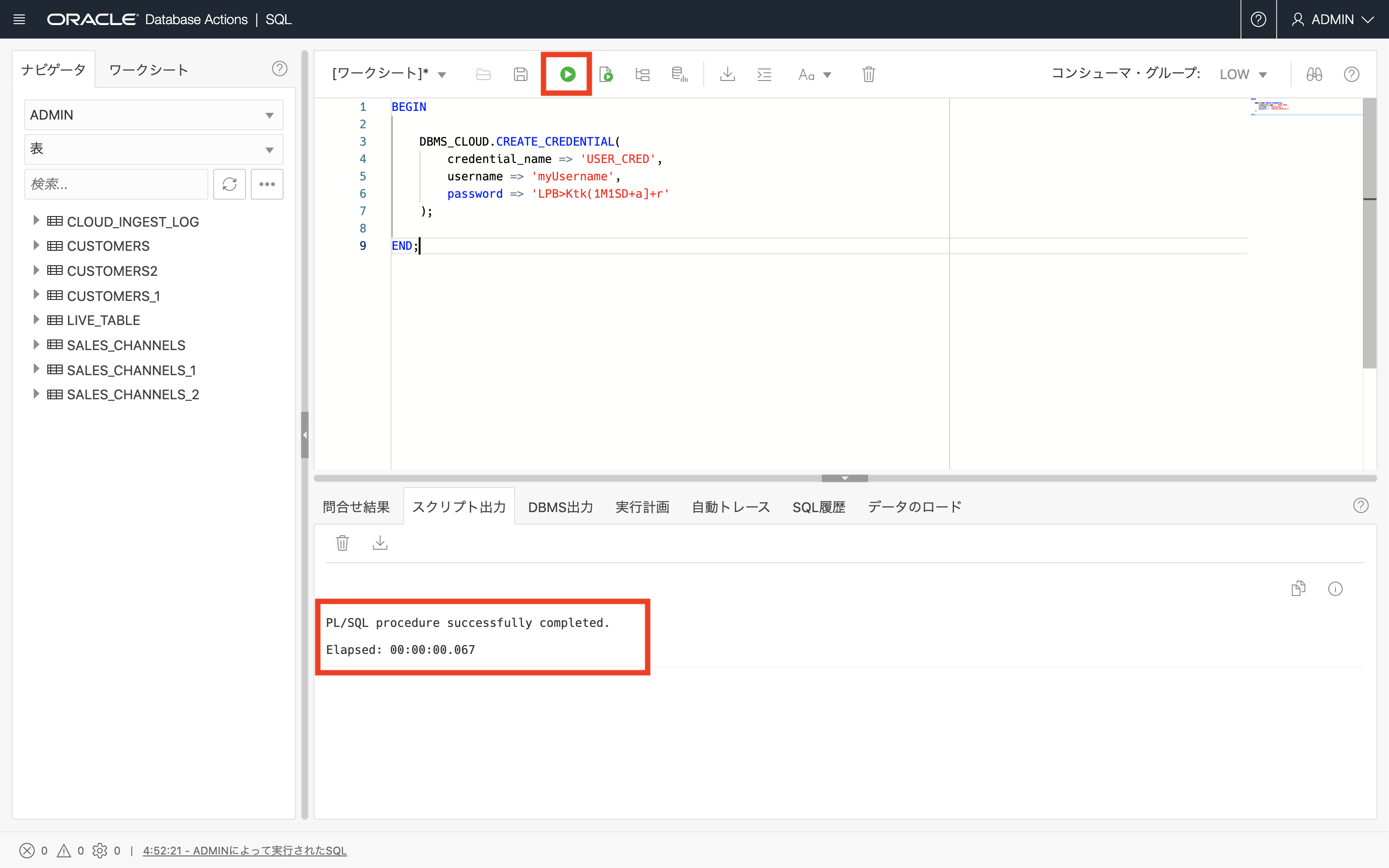

202: コマンドラインから大量データをロードしてみよう(DBMS_CLOUD)

数100GB、数TB規模のデータをロードするにはどうしたら良いでしょうか?オブジェクトストレージからDBMS_CLOUDパッケージを使ったデータロード方法を説明します。

HPC/GPUクラスタ向けファイル共有ストレージの最適な構築手法

HPC/GPUクラスタを運用する際必須となるファイル共有ストレージは、その選択肢にマネージドサービスを使用する方法と、高帯域のネットワークポートを持つベア・メタル・インスタンスとストレージサービスで構築する方法があります。本テクニカルTipsは、コストパフォーマンス、可用性、構築・運用のしやすさ、最大性能等を考慮し、自身の要件に沿った最適なファイル共有ストレージ構築手法を選定する方法を解説します。

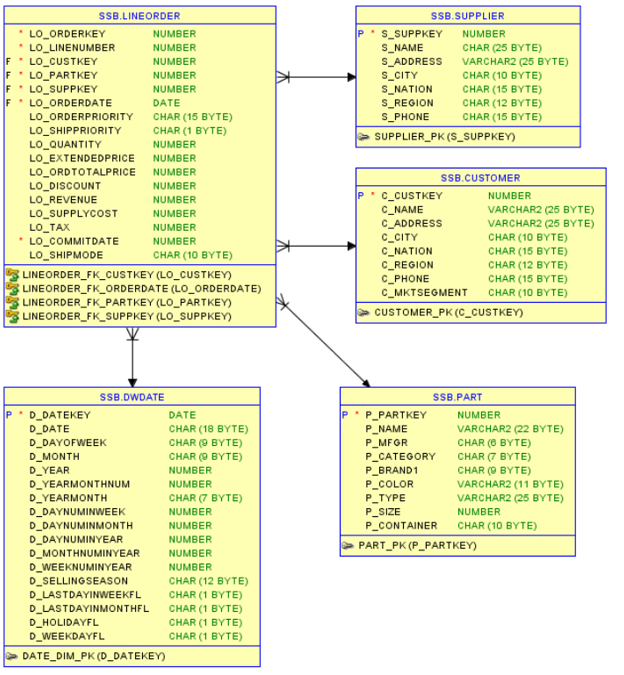

203: 分析系クエリの実行(Star Schema Benchmark)

ADBインスタンスにデフォルトで入っているDWH系・分析系のサンプルスキーマ(SHやSSB)に対して、重いSQLを実行し、OCPU数別にその処理時間の違いを体感して頂きます。

ブロック・ボリュームを使用するNFSサーバのインスタンス障害からの復旧方法

ブロック・ボリュームとベアメタルインスタンスを組み合わせたNFSサーバは、HPC/GPUクラスタで必須となるファイル共有ストレージをコストパフォーマンス良く運用するためには最適なソリューションですが、NFSサーバとなるベアメタルインスタンスに障害が発生し起動できなくなった場合、どのようにデータ領域を復旧すればよいでしょうか。本テクニカルTipsは、このシナリオで発生する障害の復旧方法を解説します。

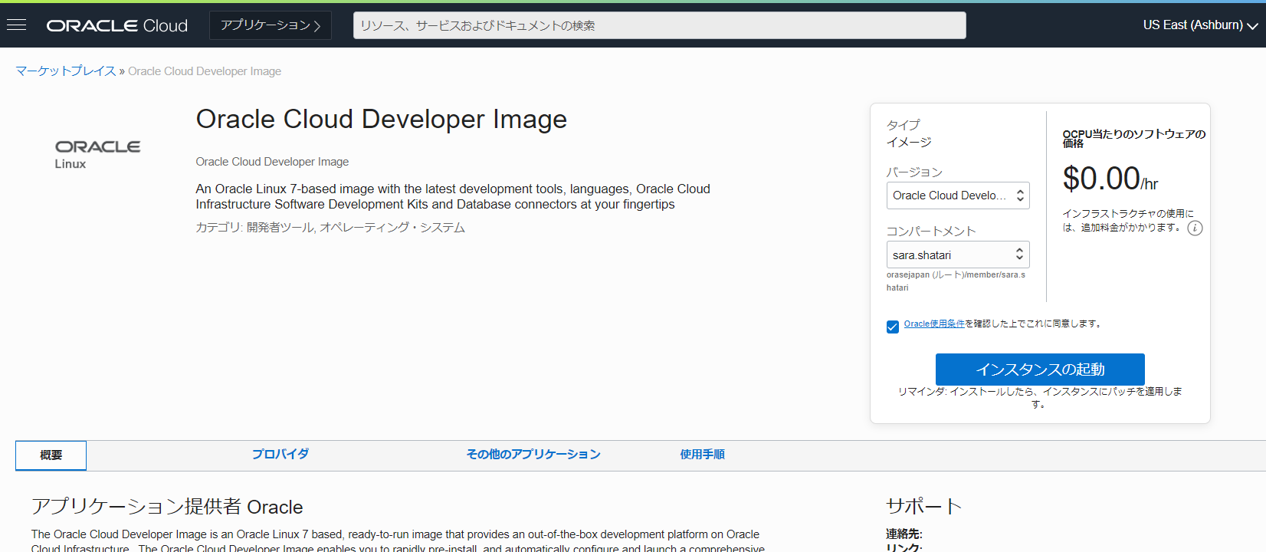

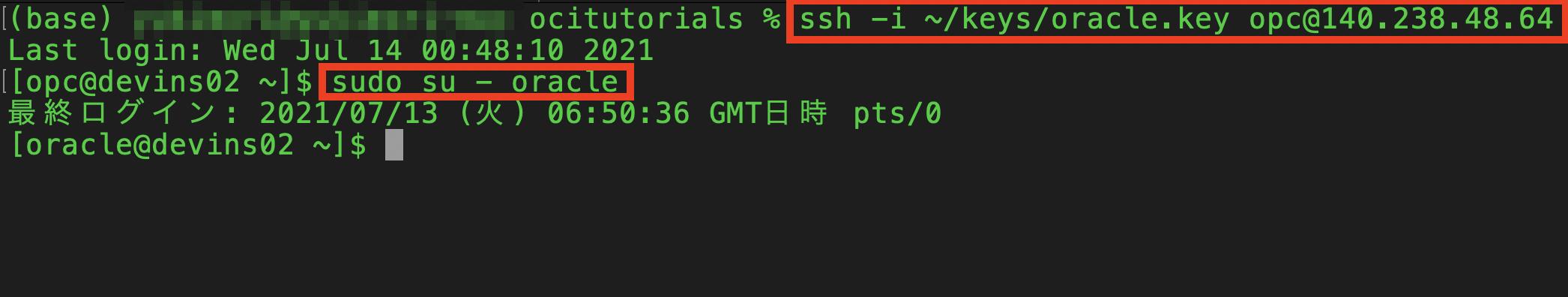

204: 開発者向け仮想マシンのセットアップ方法

Oracle Linux Cloud Developer イメージから仮想マシンをセットアップする方法をご紹介します。

計算/GPUノードのブート・ボリューム動的拡張方法

インスタンスのルートファイルシステムを格納するブート・ボリュームは、OSを停止することなく動的にその容量を拡張することが可能です。ただこの動的拡張は、OCIコンソールやインスタンスOSで複数のオペレーションを実施する必要があり、ノード数が多くなるクラスタ環境の計算/GPUノードでは、これらのオペレーションを効率的に実施することが求められます。本テクニカルTipsは、HPC/GPUクラスタの多数の計算/GPUノードに対し、ブート・ボリュームの動的拡張を効率的に実施する方法を解説します。

205: オンライン・トランザクション系のアプリを実行してみよう(Swingbench)

ECPU数を増やす、もしくは自動スケーリングを設定することで、SwingbenchのTPS(Transaction per Second)が上がることを体験頂きます。

ファイル共有ストレージ向けバックアップ環境の最適な構築手法

HPC/GPUクラスタを運用する際必須となるファイル共有ストレージは、コストパフォーマンスを考慮するとベア・メタル・インスタンスとブロック・ボリューム等のストレージサービスで構築することになりますが、そのバックアップ環境は自身で構築する必要があり、バックアップを格納するストレージはその安価な容量単価からオブジェクト・ストレージやブロック・ボリュームのより低いコストが有力な選択肢になります。本テクニカルTipsは、ファイル共有ストレージのバックアップを容量単価の安価なストレージに取得することを念頭に、自身のバックアップ要件に沿った最適なバックアップ環境構築手法を選定する方法を解説します。

206: Node.jsによるADB上でのアプリ開発

この章では開発言語としてNode.jsを想定し、Autonomous Databaseに対して接続する方法、およびデータベース操作を実行する方法を学びます。

アプリケーション実行時のNVMe SSDローカルディスク活用方法

HPCワークロード向けシェイプに搭載されるNVMe SSDローカルディスクは、アプリケーション実行中のファイルシステムへのアクセスを高速化することを想定して搭載されており、有効に活用することでアプリケーション実行時間の短縮が可能です。ただこの場合、計算処理前後にファイル共有ストレージとの間で発生するデータコピーや、各計算ノードが搭載するNVMe SSDローカルディスク間で発生するデータコピーに於いて、NVMe SSDローカルディスクが持つ高い性能を引き出す工夫が必要です。本テクニカルTipsは、NVMe SSDローカルディスクを有効活用することでアプリケーション実行時間を短縮し、シミュレーションコスト削減を実現するための手法を解説します。

207: PythonによるADB上でのアプリ開発

この章では開発言語としてpythonを想定し、Autonomous Databaseに対して接続する方法、およびデータベース操作を実行する方法を学びます。

208: Oracle Machine Learningで機械学習をしよう

Oracle Machine Learningで液体の品質の予測や、同時購入商品の予測していきます。Autonomous Databaseで始める堅牢なデータの蓄積とその利活用の世界をご体感頂けます。

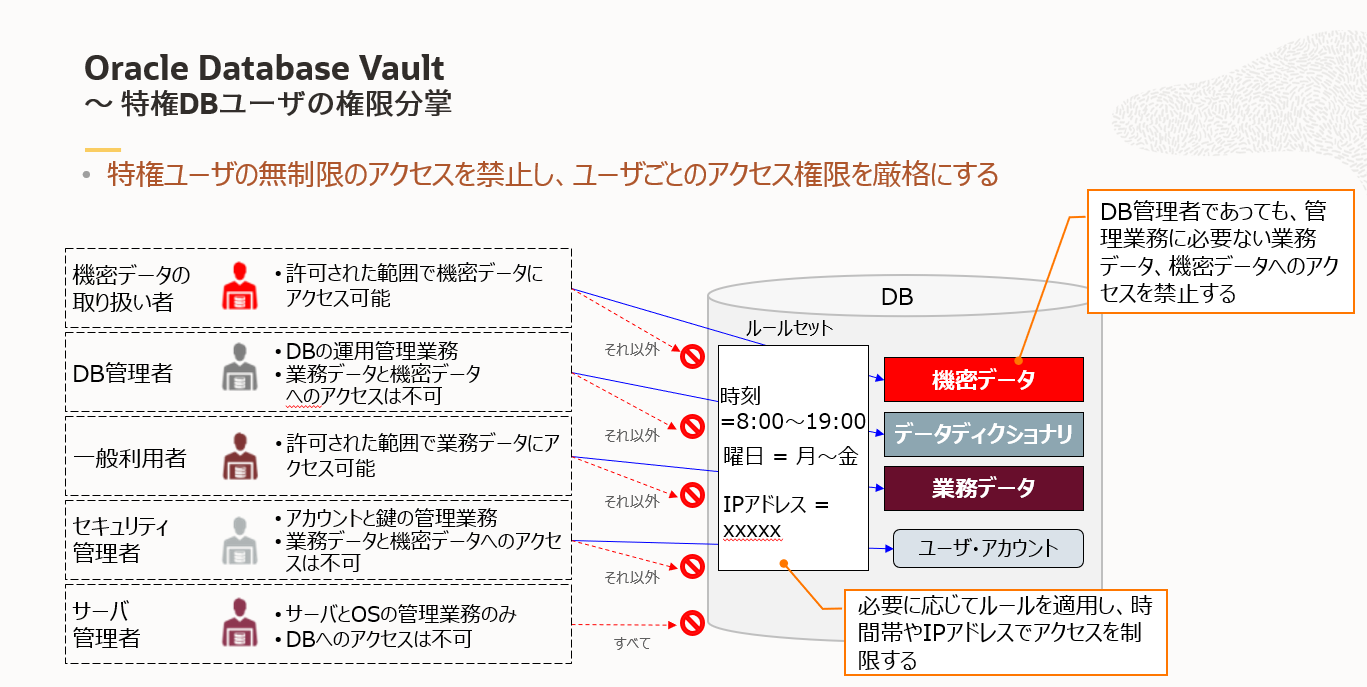

209 : Database Vaultによる職務分掌に基づいたアクセス制御の実装

データベースの特権ユーザはデフォルトではすべてのデータを参照できます。セキュリティのため、特権ユーザに対してもアクセス制御をかけたいという場合があります。Oracle DatabaseではDatabase Vaultというソリューションでそれを実現できます。

210 : 仮想プライベートデータベース(VPD:Virtual Private Database)による柔軟で細やかなアクセス制御の実装

表やビューといったオブジェクト単位ではなく、行や列の単位でアクセス制御をかけたい場合に利用できるのが仮想プライベートデータベース(VPD)です。基本的な設定の流れを学習しましょう。

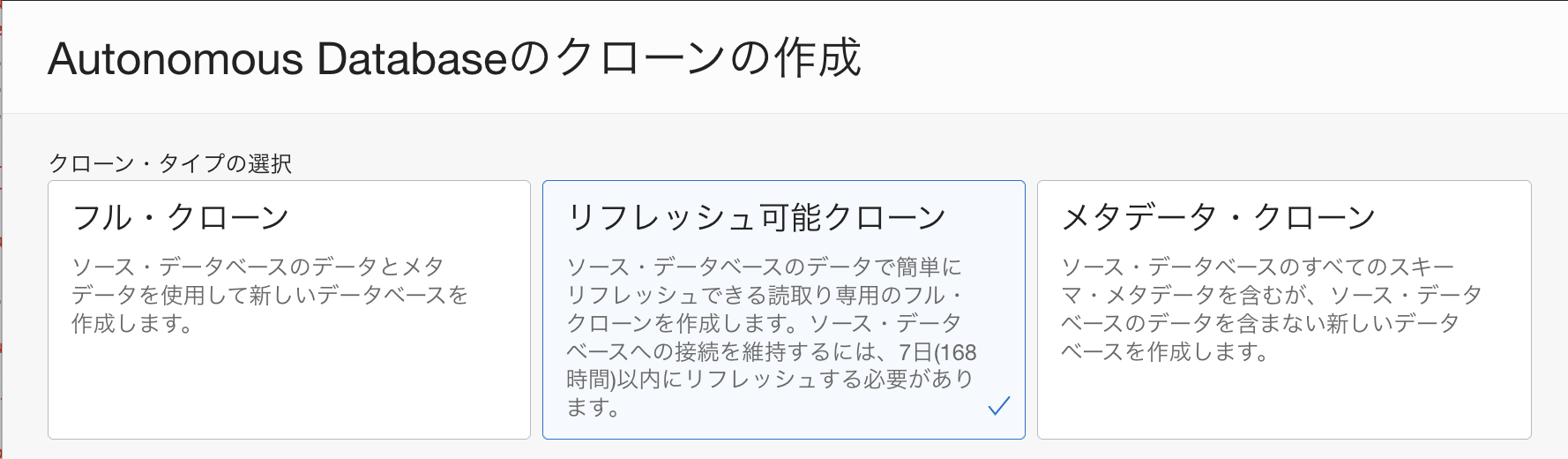

211: クローン機能を活用しよう

ADBを簡単に複製することができる、クローン機能についてご紹介します。

212: Autonomous Database を災害対策構成にしてみよう

DRを構成するにはどうしたら良いでしょうか?ADBでは数回クリックするだけでスタンバイ・データベースを簡単にプロビジョニングできます。

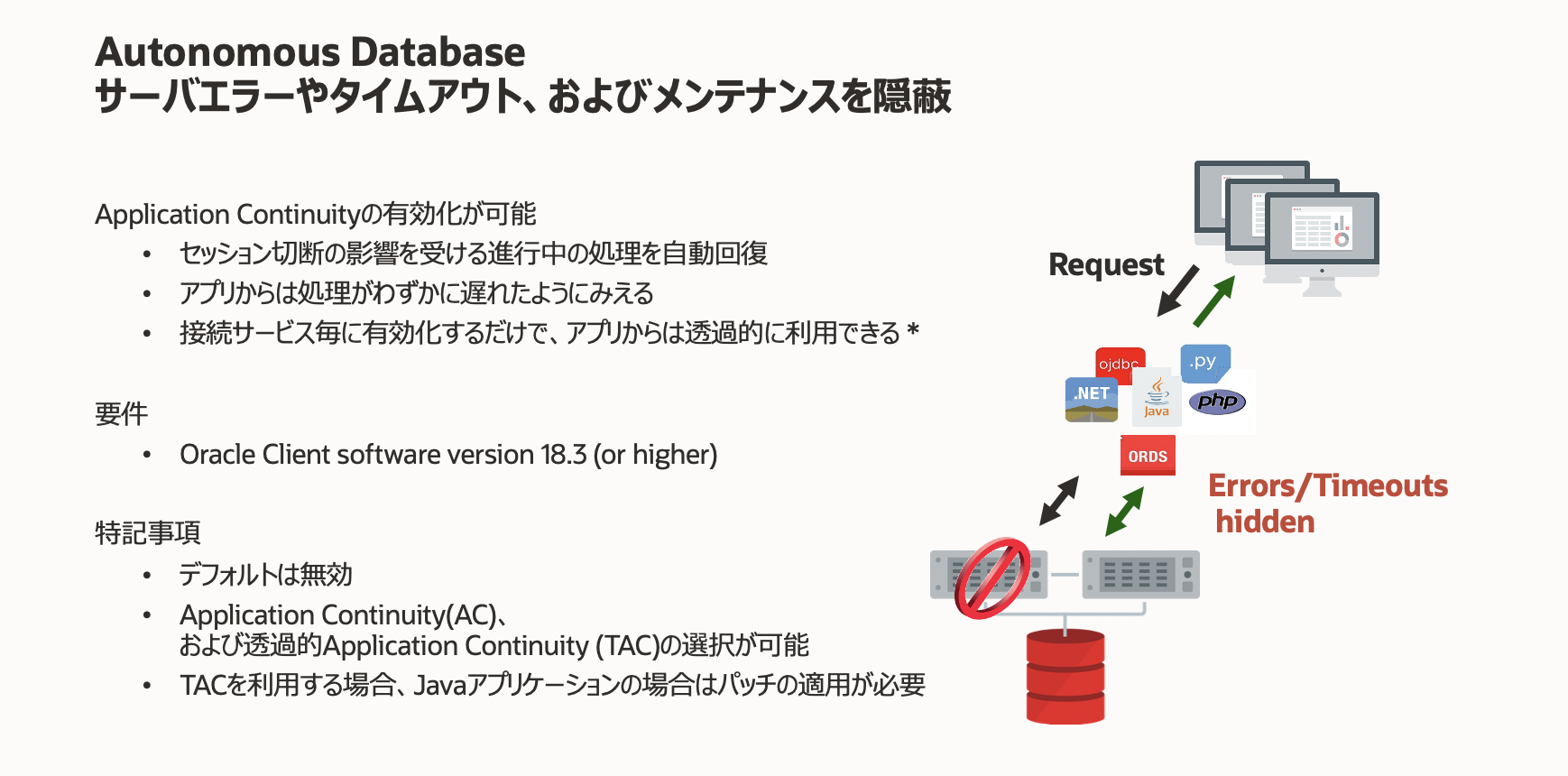

213 : Application Continuityを設定しよう

ネットワークの瞬断等の予期せぬエラーからアプリケーションを守るにはどうしたら良いでしょうか?ミッションクリティカルなシステムを支えるOracle Databaseの高可用性機能の一つであるApplication Continuityについて、Autonomous Databaseにおける利用方法をご紹介します

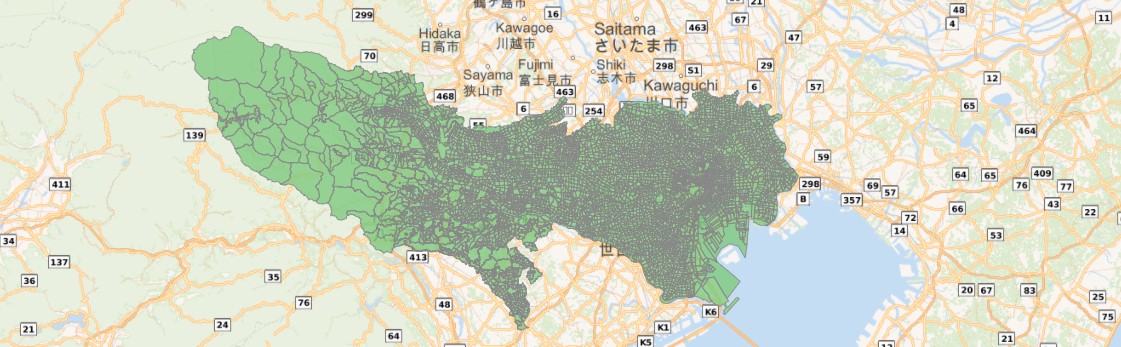

214 : Spatial Studio で地理情報を扱おう

Oracle Spatialを使用すると、開発者は基本的な空間検索や分析から高度な地理空間アプリケーションや地理情報システム(GIS)まで、すべてのアプリケーションで空間分析を使用できます。

215 : Graph Studioで金融取引の分析を行う

Graph Studioのユーザー作成から、分析用のクエリまで、基本的な流れを学習しましょう。

216 : SQL Performance Analyzer(SPA)によるパッチ適用のテストソリューション

Autonomous Databaseでは自動でパッチが適用されます。パッチを早期に適用し、SPAを利用することでパッチの影響がないか事前にテストすることができます。

217: Database Actions を使ってみよう

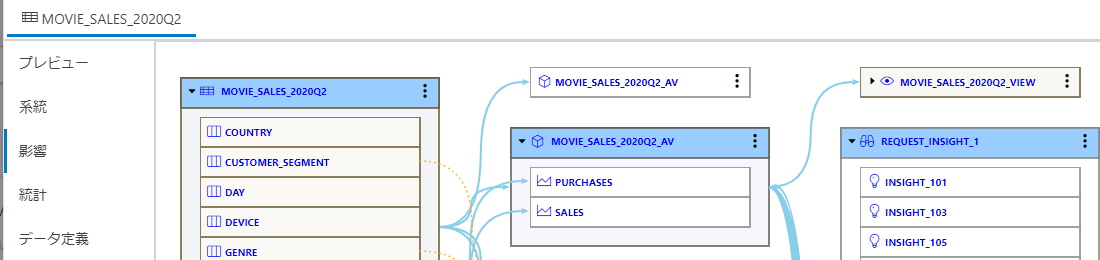

Database Actions の内、データ分析、データ・インサイト、カタログの機能を確認します。

218 : リフレッシュ可能クローンを活用しよう

Autonomous Databaseを複製し、リフレッシュ操作によってソース・データベースの変更内容を反映することができる、リフレッシュ可能クローンについてご紹介します。

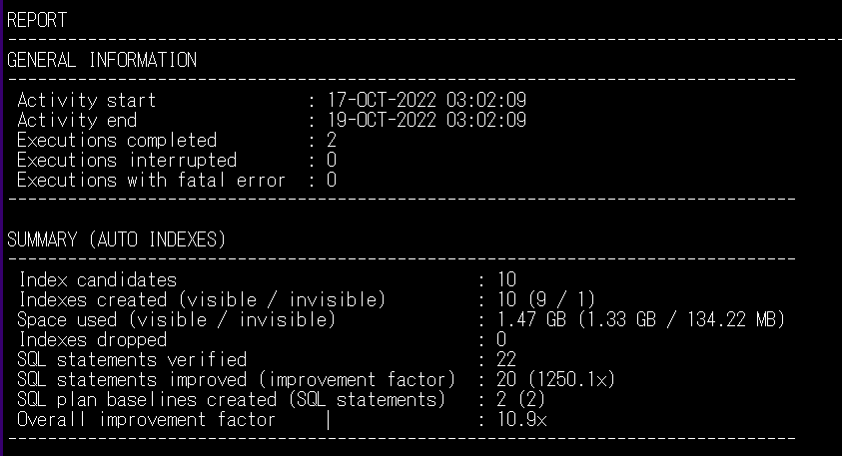

219: Automatic Indexingを体験してみよう

Automatic Indexingの機能を用いて、人手を介することなく索引を管理することができます。

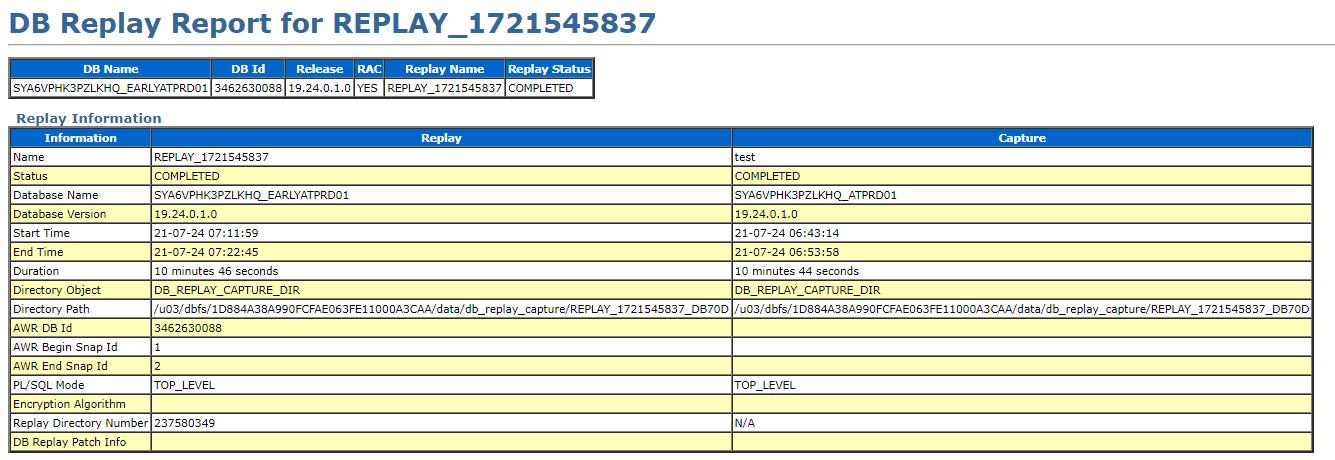

220 : 自動ワークロード・リプレイによるパッチ適用のテストソリューション

Autonomous Databaseでは自動でパッチが適用されます。パッチを早期に適用し、自動ワークロード・リプレイを使うことで、パッチ適用の影響がないかテスト環境で定期的に確認することができます。

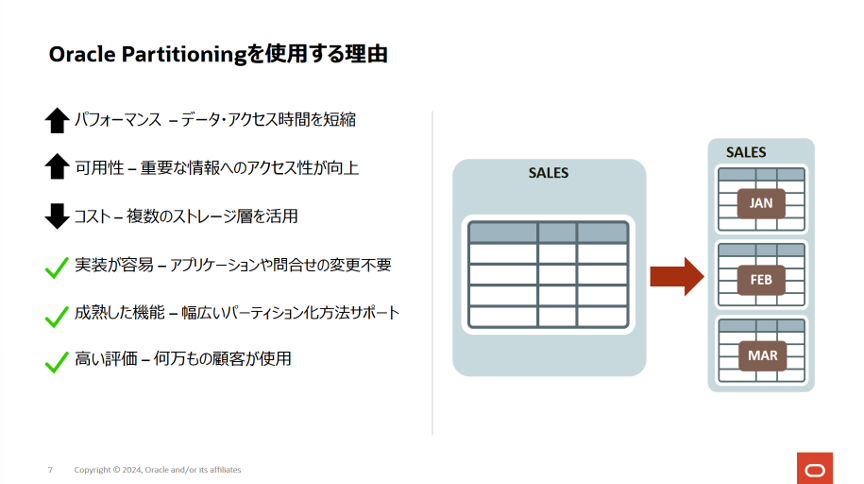

221 : 自動パーティション化(Automatic Partitioning)を使ってみよう

パーティショニングにはパフォーマンスを向上させたり、大規模な表の管理がしやすくなるというメリットがあります。自動パーティション化は表や索引を自動的にパーティション化することができる機能です。

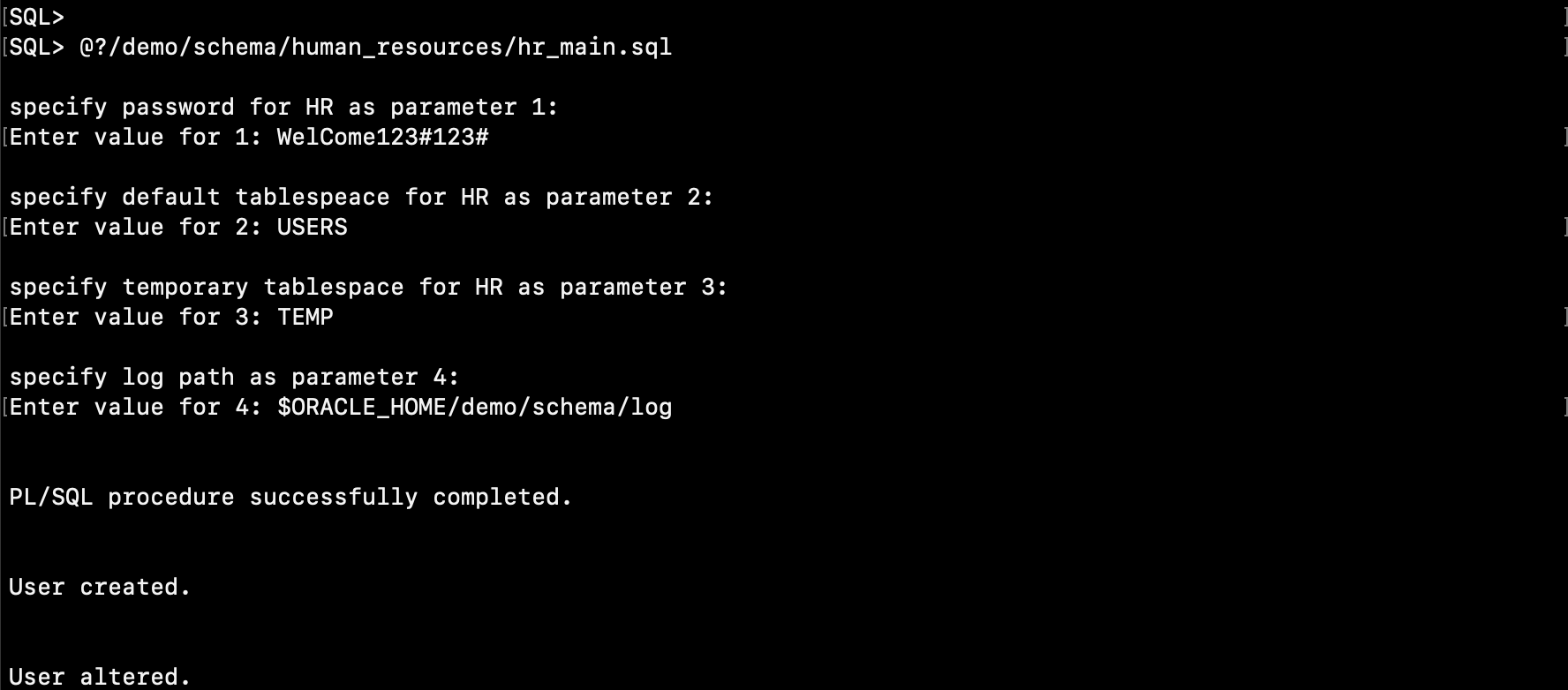

301 : 移行元となるデータベースを作成しよう

まずは準備作業として、現行ご利用いただいているOracle Databaseを想定し、BaseDBインスタンスを作成します。

計算/GPUノードの効果的な名前解決方法

ノード数が多くなるHPC/GPUクラスタの計算ノードの名前解決は、どのように行うのが効果的でしょうか。本テクニカルTipsは、仮想クラウドネットワークのDNSを使用した効果的な計算/GPUノードの名前解決方法を解説します。

302 : Cloud Premigration Advisor Tool(CPAT)を活用しよう

Autonomous Databaseへの移行前に、現行Oracle Database環境にてAutonomous Databaseが対応していない機能を利用していないか確認できるCloud Premigration Advisor Tool(CPAT)をご紹介します。

計算/GPUノード作成時の効果的なOSカスタマイズ方法

ノード数が多くなるHPC/GPUクラスタの計算/GPUノードは、作成時に実施するOSカスタマイズをどのように行うのが効果的でしょうか。本テクニカルTipsは、計算/GPUノード作成時のOSカスタマイズ方法の選択肢と、それぞれの利用方法について解説します。

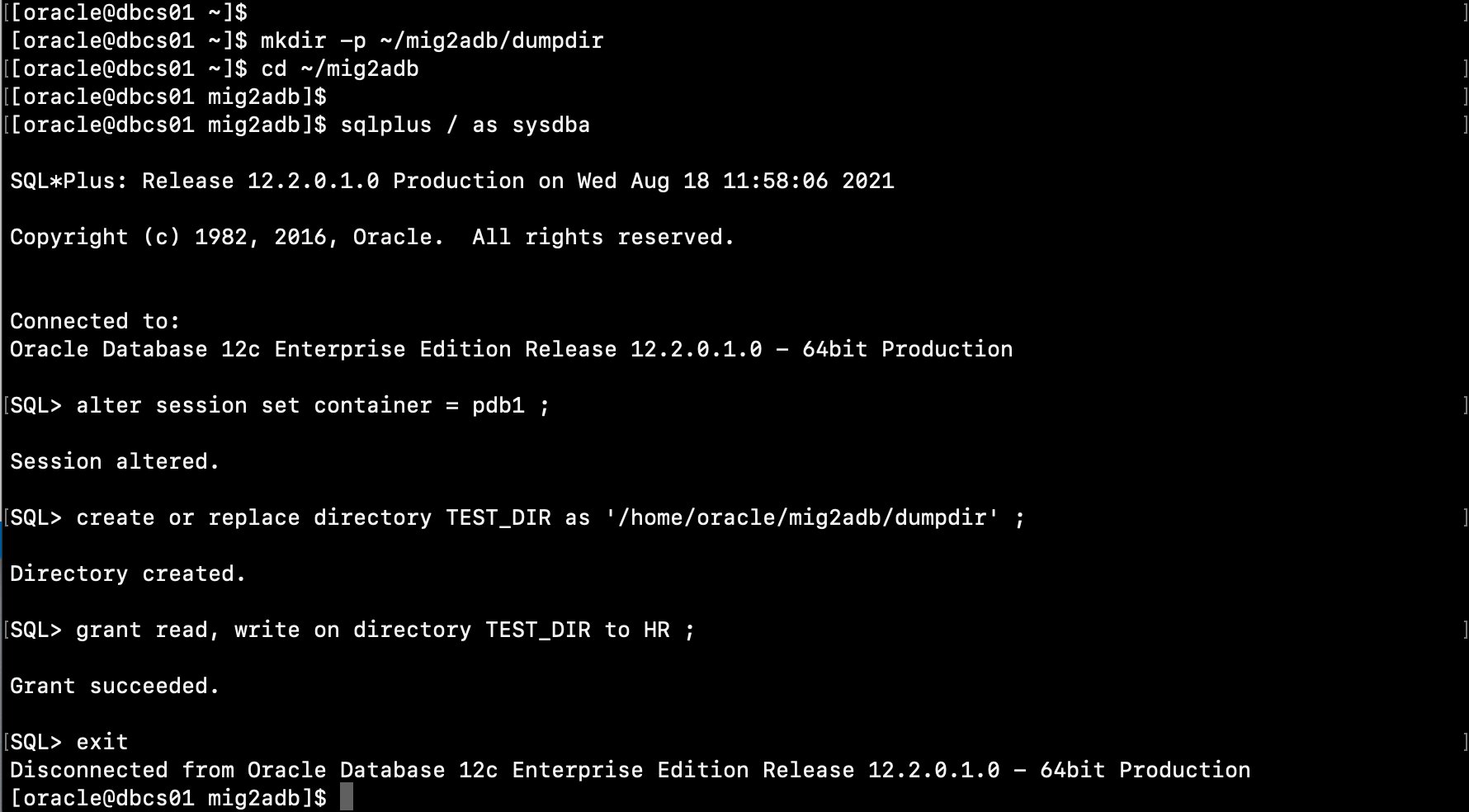

303 : Data Pumpを利用してデータを移行しよう

まずはシンプルにData Pumpを利用した移行方法についてご紹介します。

計算/GPUノードのホスト名リスト作成方法

ノード数が多くなるHPC/GPUクラスタは、全ての計算/GPUノードのホスト名の一覧を記載したホスト名リストを作成することで、構築・運用作業を効率的に進めることが可能になります。本テクニカルTipsは、HPC/GPUクラスタの計算/GPUノードのホスト名リストを効果的に作成する方法を解説します。

304 : OCI Database Migration Serviceを使用したデータベース移行の前準備

OCI Database Migration Serviceの使用に必要なネットワークやストレージの設定、データベースの登録など事前に必要な設定について紹介します。

計算/GPUノードの追加・削除・入れ替え方法

HPC/GPUクラスタは、実行するワークロードの増減に伴い計算/GPUノードのノード数を増減する必要が生じることがあります。またハードウェア障害が発生すると、利用可能なノード数を維持するために当該ノードを別のノードに置き換える必要が生じます。本テクニカルTipsは、クラスタ・ネットワークを使用するHPC/GPUクラスタで計算/GPUノードのノード数を増減する方法や置き換える方法を解説します。

305 : OCI Database Migration Serviceを使用したデータベースのオフライン移行

OCI Database Migration Serviceの移行の作成、検証、実行、そして確認作業までのオフライン移行の一連の作業を紹介します。

pdshで効率的にクラスタ管理オペレーションを実行

ノード数が多くなるHPC/GPUクラスタは、クラスタに含まれるノードに対して様々な管理オペレーションを実施する必要があります。この時、これらのオペレーションを実現するためのコマンドを全てのノードに適用する際、どのような方法が効果的でしょうか。本テクニカルTipsは、pdshを使用してHPC/GPUクラスタの管理オペレーションを効率的に実施する方法を解説します。

306 : OCI Database Migration Serviceを使用したデータベースのオンライン移行

OCI Database Migration Serviceのオンライン移行に必要な事前設定、移行の作成、検証、実行、そして確認作業までの一連の作業を紹介します。

オンデマンドクラスタ実現のためのインスタンス・プリンシパル認証設定方法

パブリッククラウドは、ワークロード発生時に必要な規模のHPC/GPUクラスタを構築し、ワークロード終了時にこれを削除する、オンデマンドクラスタ環境を構築するには最適なサービスです。オンデマンドクラスタの管理は、ソフトウェアにより自動化することが一般的ですが、HPC/GPUクラスタに必要なリソースの作成・終了をこのアプリケーションに許可するための仕組みとして、インスタンス・プリンシパル認証が用意されています。本テクニカルTipsは、オンデマンドクラスタを念頭としたインスタンス・プリンシパル認証の設定方法を解説します。

OCIロギングとGrafanaを使用したHPC/GPUクラスタのログ監視方法

ノード数が多くなるHPC/GPUクラスタは、各計算/GPUノードに分散するログを一元的に監視するフレームワークを構築することで、運用管理工数の低減や監視対象ログの見落としを防ぎ、システムセキュリティーを効率的に維持することが可能です。このフレームワーク構築に活用できるソフトウェアはいくつかありますが、OCIロギングとGrafanaを統合したログ監視は、Grafanaの多彩な機能を活用できる点で有力な選択肢です。本テクニカルTipsは、OCIロギングとGrafanaを使用してHPC/GPUクラスタのログを効率的に監視する方法を解説します。

OCIモニタリングとGrafanaを使用したHPC/GPUクラスタのメトリック監視方法

HPCワークロードや機械学習ワークロードを実行するHPC/GPUクラスタは、ワークロード実行中のCPU/GPU使用率、メモリ使用率、ネットワーク使用帯域等のメトリックを定期的に監視し、高価な計算資源を有効活用することが求められますが、ノード数が多くなるHPC/GPUクラスタでは、これらメトリックの監視が一元的・効率的に行える必要があります。このフレームワーク構築に活用できるソフトウェアはいくつかありますが、OCIモニタリングとGrafanaを統合したメトリック監視は、Grafanaの多彩な機能を活用できる点で有力な選択肢です。本テクニカルTipsは、OCIモニタリングとGrafanaを使用してHPC/GPUクラスタのメトリックを効率的に監視する方法を解説します。

カスタム・イメージのリージョン間コピーに使用するOCI CLIコマンド

HPC/GPUクラスタの構築は、同じイメージを持つ計算/GPUノードを複製する必要があるため、これらのノードに適用するカスタマイズを含んだカスタム・イメージを使用して効率的にHPC/GPUクラスタを構築することが一般的です。このカスタム・イメージは、他のリージョンにコピーしてこれを元にHPC/GPUクラスタを構築することで、HPC/機械学習ワークロードの実行環境を異なるリージョンに移動・複製する作業工数を大幅に削減することが可能になります。ただこのカスタム・イメージのリージョン間コピーは、複数のステップを経て行う必要があるため、OCIコンソールから行うよりもOCI CLIを使用する方法が効率的で、シェルスクリプトを使用する自動化も可能になります。本テクニカルTipsは、カスタム・イメージのリージョン間コピーを念頭に、関連するOCI CLIコマンドを解説します。

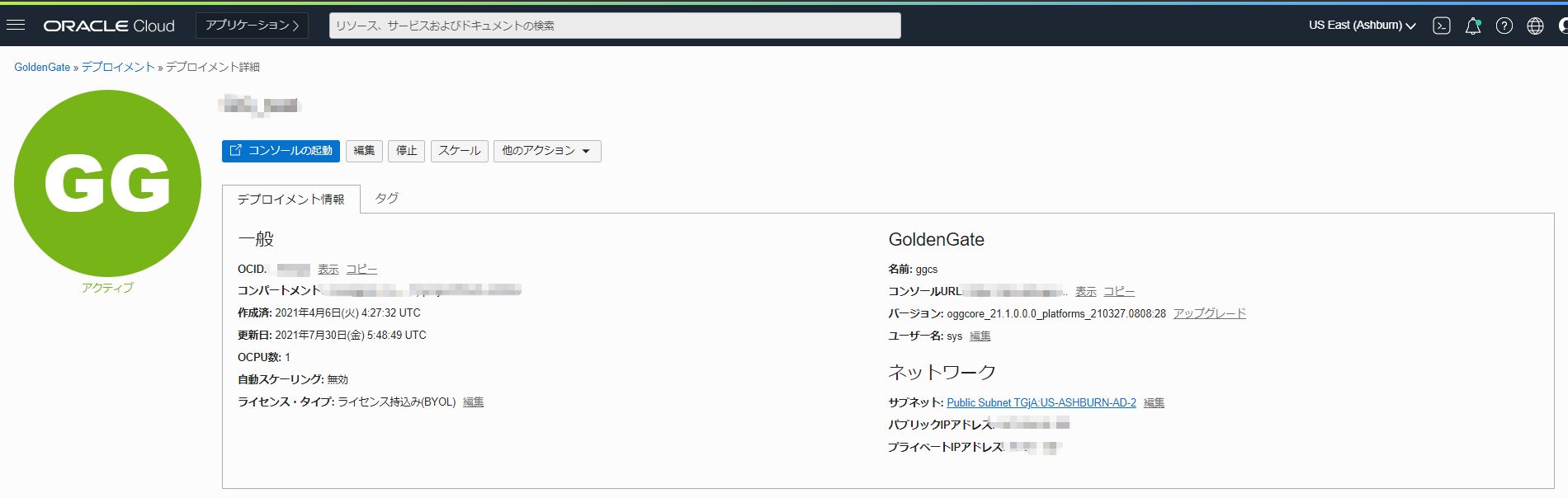

401 : OCI GoldenGateによるBaseDBからADBへのデータ連携

OCI GoldenGateのインスタンス作成から対象のデータべース登録、データ連携の設定までを紹介します。基本的な設定の流れを学習しましょう。

UbuntuをOSとするHPC/機械学習ワークロード向けGPUインスタンス構築方法

HPC/機械学習ワークロード実行のためのGPU搭載インスタンスは、NVIDIAが提供する様々なGPU関連ソフトウェアの開発が主にUbuntuで行われていることから、そのOSにUbuntuを使用するのが主流になっていますが、UbuntuをOSに指定してGPU搭載インスタンスを作成する場合、GPUを利用するためのソフトウェアを自身でインストール・セットアップする必要があります。本テクニカルTipsは、UbuntuをGPU搭載インスタンスと共に作成した後GPU利用に必要なソフトウェアをインストール・セットアップすることで、HPC/機械学習ワークロード向けGPUインスタンスを構築する方法を解説します。

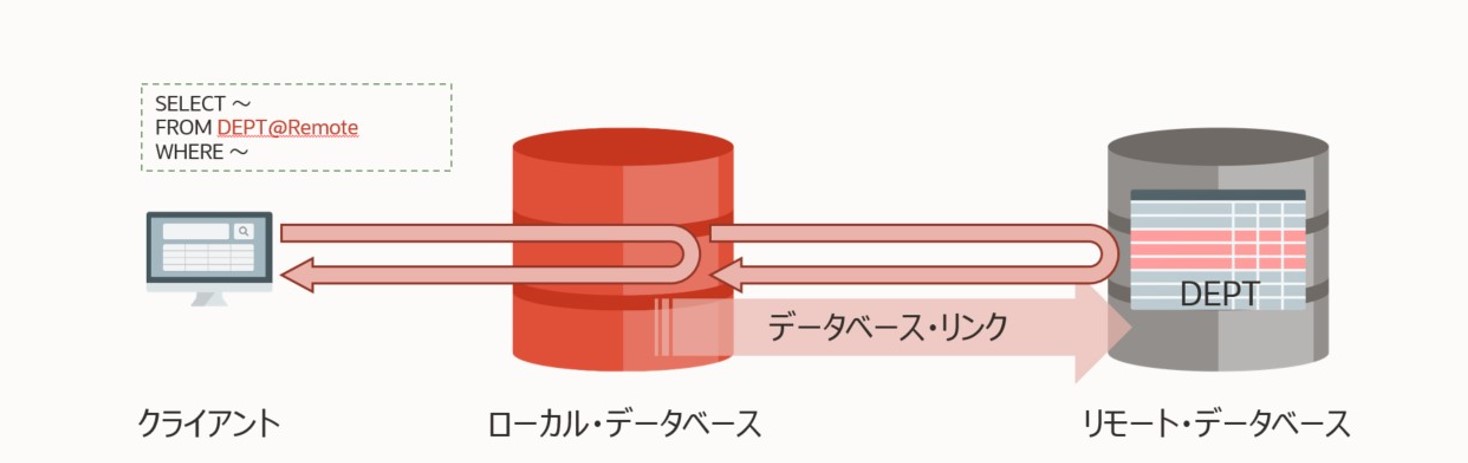

402 : Database Linkによる他のデータベースとのデータ連携

Database Linkを使えば、あるデータベースから別のデータベースへのアクセスが可能になります。Autonomous Databaseと他のOracle Database とのDatabase Link作成手順をご紹介します。

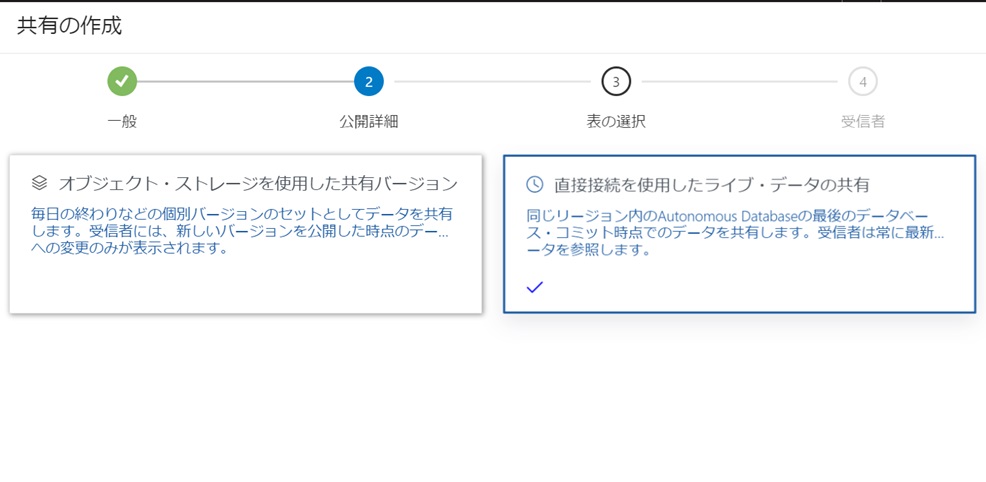

405 : ライブ・シェア によるデータ共有

ライブ・シェアでの共有は、受信者はOracleの表またはビューから直接データにアクセスします。 この共有は、受信者に最新のデータを提供します。Autonomous Databaseにおけるライブ・シェア共有手順をご紹介します。

containerdによるコンテナ環境構築方法

機械学習ワークロードのためのコンテナ環境は、そのコンテナランタイムにいくつかの選択肢がありますが、コンテナ実行機能に特化した軽量・低オーバーヘッドの特徴とKubernetesとの高い親和性から、containerdが現在人気を集めています。またcontainerdは、他のオープンソースのツール群と組み合わせることで、rootlessコンテナやDocker互換CLIによるコンテナライフサイクル管理が可能となり、自身の要件に合わせた機能拡張が可能です。本テクニカルTipsは、NGC Catalog等から提供される既存の機械学習ワークロード向けコンテナの環境を念頭に、GPU搭載インスタンス上にcontainerdと関連するソフトウェア群をインストール・セットアップし、コンテナ環境を構築する方法を解説します。

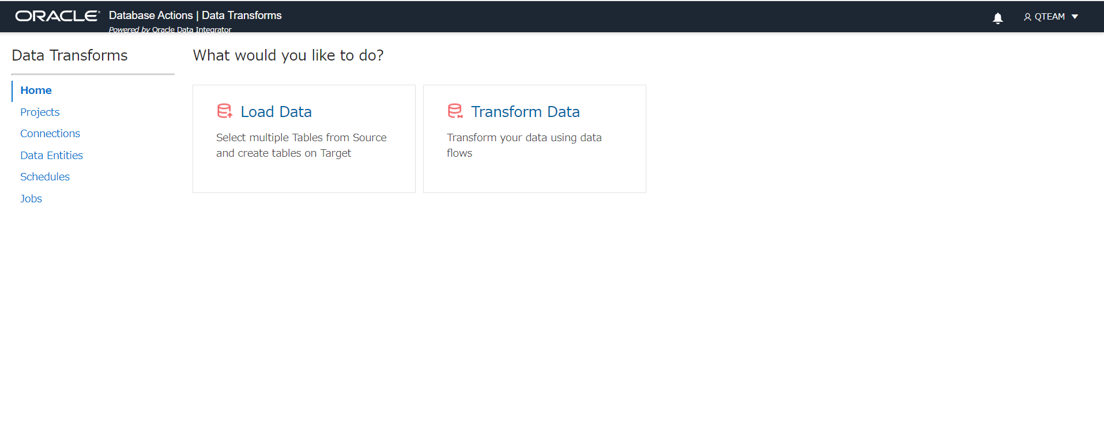

403 : Data Transformsを使ってみよう

Autonomous Databaseに組み込まれているデータ統合ツールであるData Transformsを使い、簡単な操作でサンプルデータの変換ができることを体験してみましょう。

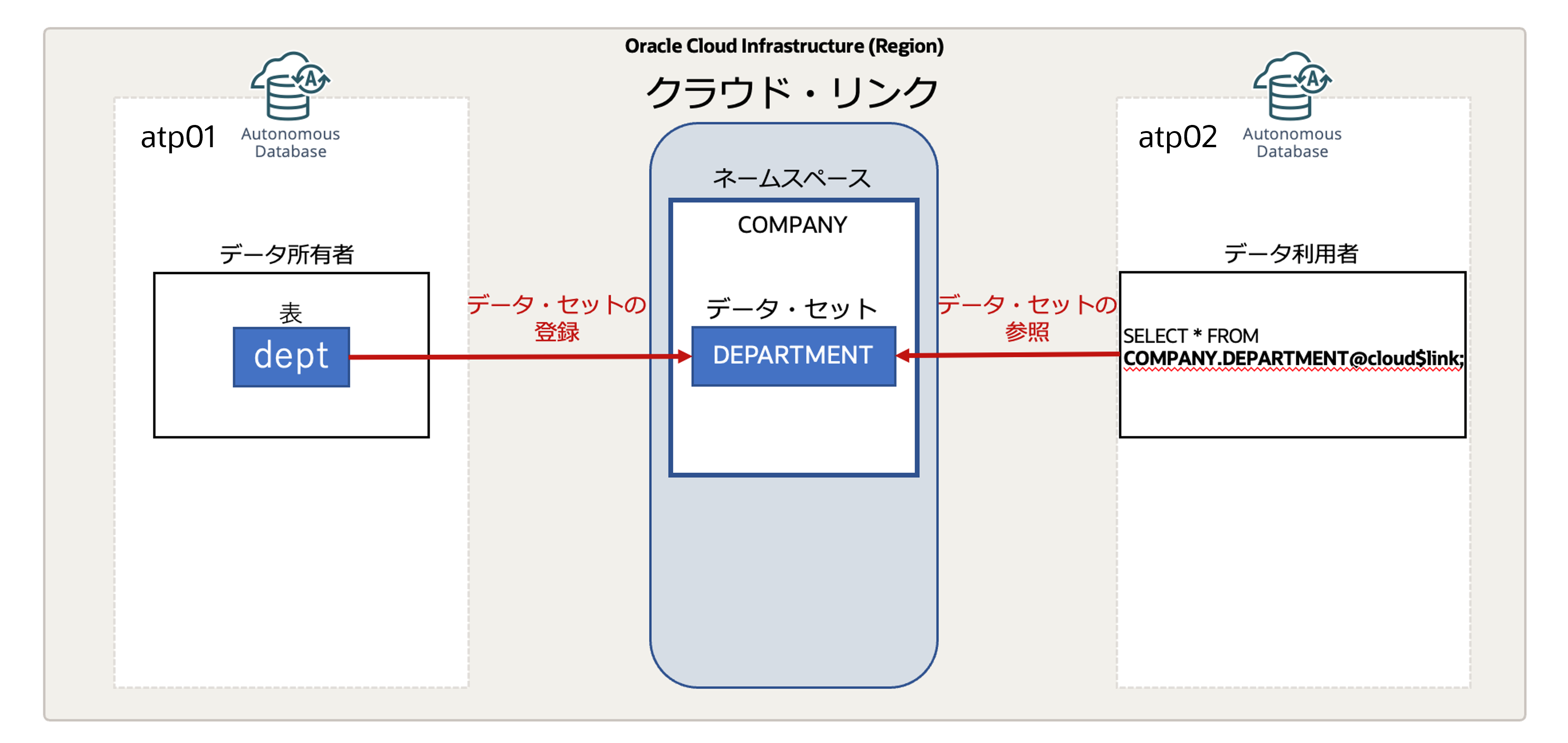

404 : クラウド・リンクによるデータ共有をしてみよう

Autonomous Databaseにおけるクラウド・リンクを使用したデータの共有手順をご紹介します。

501: OCICLIを利用したインスタンス操作

ADBはOracle Cloud Infrastructure(OCI)の他のサービスと同様、REST APIを介した各種操作が可能であり、それらを呼び出すコマンド・ライン・インタフェース(OCI CLI)を利用した操作も可能です。本章ではOCI CLIの使用方法について確認していきましょう。

Slurm環境での利用を前提とするUCX通信フレームワークベースのOpenMPI構築方法

OpenMPIは、最新のMPI言語規格に準拠し、HPC/機械学習ワークロード実行に必要とされる様々な機能を備えたオープンソースのMPI実装です。OpenMPIで作成したアプリケーションのHPC/GPUクラスタに於ける実行は、計算リソース有効利用の観点から通常ジョブスケジューラを介したバッチジョブとして行いますが、ジョブスケジューラがSlurmの場合、PMIxを使用することでMPIアプリケーションの起動や通信初期化のスケーラビリティを向上させることが可能です。またUCXは、OpenMPIがクラスタ・ネットワークを利用して高帯域・低遅延のMPIプロセス間通信を実現するために欠かせない通信フレームワークです。本テクニカルTipsは、PMIxを使用するSlurm環境で通信フレームワークにUCXの使用を前提とするOpenMPI構築方法を解説します。

502: 各種設定の確認、レポートの取得

Slurmによるリソース管理・ジョブ管理システム構築方法

HPC/GPUクラスタのリソース管理・ジョブ管理は、ジョブスケジューラを活用することでこれを効率的かつ柔軟に運用することが可能です。近年のHPC/機械学習ワークロードの大規模化は、MPI等を使ったノード間並列ジョブの重要性を増大させ、このような大規模ジョブを様々な運用ポリシーに沿って処理出来る機能をジョブスケジューラに求めています。オープンソースのジョブスケジューラSlurmは、この要求を満足出来る代表的なジョブスケジューラとして現在人気を集めています。本テクニカルTipsは、HPC/機械学習ワークロードの実行に最適なベアメタルインスタンスを高帯域・低遅延RDMAインターコネクトサービスのクラスタ・ネットワークで接続するHPC/GPUクラスタで、リソース管理・ジョブ管理システムをSlurmで構築する方法を解説します。

503 : ADBインスタンスの監視設定をしてみよう

データベースの運用にかかせない監視・通知設定。Autonomous Databaseに対してはどのように行うのかご紹介します。

Slurmによるリソース管理・ジョブ管理システム構築方法(Ubuntu OS編)

GPUノード/クラスタのリソース管理・ジョブ管理は、近年主流となっているマルチGPUノードのGPUリソース有効利用の観点から、ジョブスケジューラを活用することが主流となっていますが、オープンソースのジョブスケジューラSlurmは、高機能のGPUリソース管理機能を有する代表的なジョブスケジューラとして現在人気を集めています。またHPC/機械学習ワークロード実行のためのGPU搭載ノードは、NVIDIAが提供する様々なGPU関連ソフトウェアの開発が主にUbuntuで行われていることから、そのOSにUbuntuを使用するのが主流になっています。本テクニカルTipsは、NVIDIA製のGPUを複数搭載するベアメタルインスタンスのGPUリソース管理を念頭に、GPUノード/クラスタのリソース管理・ジョブ管理システムをSlurmで構築する方法を解説します。

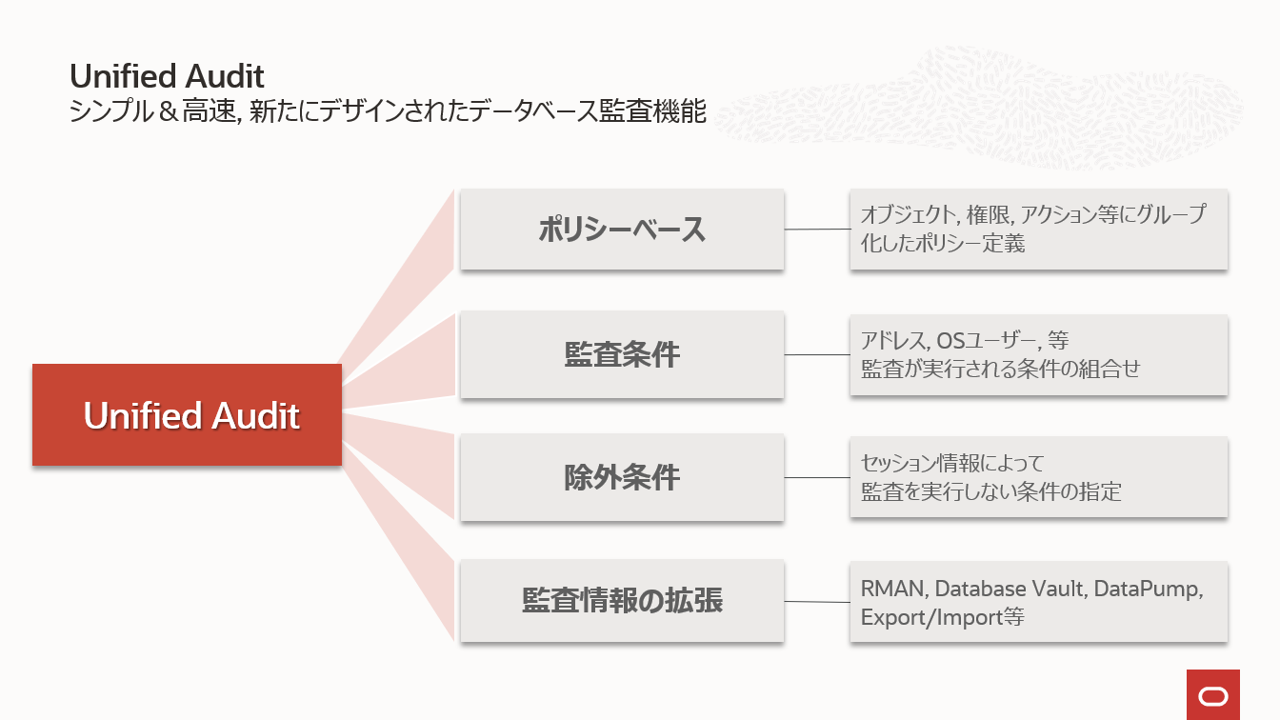

504 : 監査をしてみよう

監査を利用すると、データベースに対して「いつ」「誰が」「どのデータを」「どのように操作したか」を記録、確認することができます。データベース・セキュリティの重要な機能です。

Slurmによるリソース管理・ジョブ管理システム運用Tips

オープンソースのSlurmは、HPC/GPUクラスタのリソース管理・ジョブ管理をコストパフォーマンス良く運用するためのジョブスケジューラとして、現在有力な選択肢です。本テクニカルTipsは、構築するHPC/GPUクラスタのリソース管理・ジョブ管理をSlurmで効果的に運用するための様々なテクニカルTipsをご紹介します。

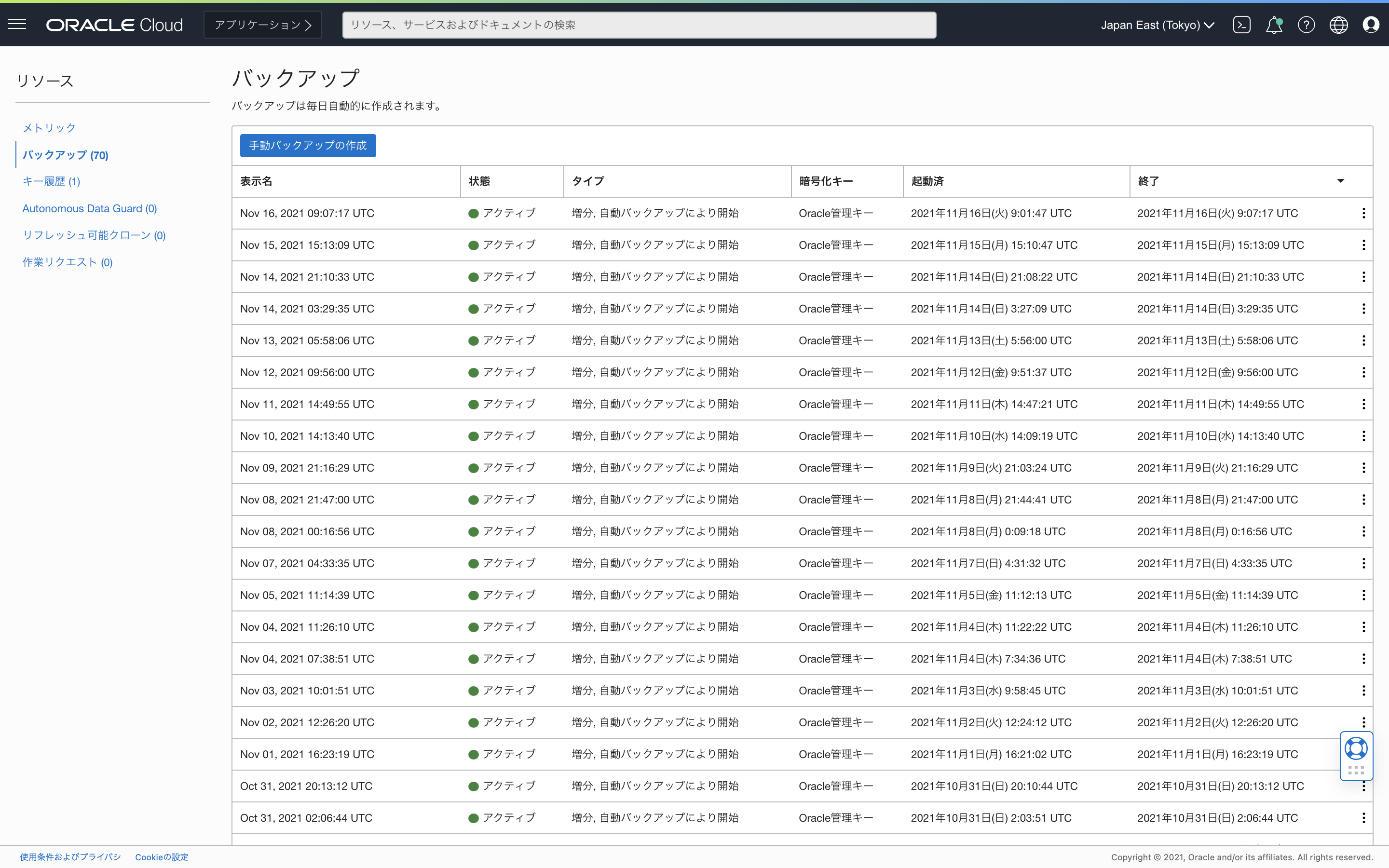

505 : Autonomous Databaseのバックアップとリストアを体感しよう

Autonomous Databaseを任意のバックアップからリストアを行い、自動でバックアップが取られていること・簡単なPoint-in-timeリカバリを実感して頂きます

線形代数演算ライブラリインストール・利用方法

HPCワークロードを実行する際、行列やベクトルの線形代数演算を高速に実行する必要が生じます。これらの演算は、ソースコードを自作することで対応することも出来ますが、オープンソースで配布されている線形代数演算ライブラリであるBLASやOpenBLASを利用することで、開発工数の削減、保証された計算精度、高速な演算の実行等、様々なメリットを享受することが可能です。本テクニカルTipsは、BLASとOpenBLASをHPCワークロードの実行に最適なベアメタルインスタンスにインストールし、Fortranのサンプルコードからこれを利用する方法を解説します。

OpenFOAMインストール・利用方法

OpenFOAMは、CAE分野で多くの利用実績を持つオープンソースのCFDソフトウェアです。OpenFOAMは、メッシュ作成等のプリ処理、ソルバーによる解析処理、及び解析結果を可視化するポスト処理の全てのCFD解析フローを、自身が提供するツール群と外部のツール群を組合せてオープンソースソフトウェアで完結することが可能です。またOpenFOAMが提供するソルバーは、MPIで並列化されており、1万コアを超える並列実行の実績も報告されています。本テクニカルTipsは、OpenFOAMとこれを中核とするCFD解析フローに有用なオープンソースのツール群をHPCワークロードの実行に最適なベアメタルインスタンスにインストールし、これを利用する方法を解説します。

Oracle Linuxプラットフォーム・イメージベースのHPCワークロード実行環境構築方法

HPCワークロードは、複数の計算ノードをクラスタ・ネットワークでノード間接続するHPCクラスタで実行することが主流ですが、BM.Standard.E6.256のような高性能のベアメタル・シェイプは、11 TFLOPSを超える理論性能と3 TBのDDR5メモリを有し、単一ノードでも十分大規模なHPCワークロードを実行することが可能です。このように単一ノードでHPCワークロードを実行する場合は、ベースOSのOracle Linuxのバージョンに制約のあるクラスタネットワーキングイメージを使用する必要が無く、プラットフォーム・イメージから最新のOracle Linuxを選択することが可能になります。本テクニカルTipsは、単一ノードでHPCワークロードを実行することを念頭に、プラットフォーム・イメージから提供される最新のOracle Linux上にOpenMPIとSlurmをインストールしてHPC環境を構築する方法を解説します。

SingularityによるHPCワークロード向けコンテナ環境構築方法

HPCワークロードのためのコンテナ環境は、インターコネクトやGPU等のリソースをコンテナから容易に利用できたり、マルチユーザ環境での利用を前提とするHPCシステムで非特権ユーザのコンテナ実行をネイティブにサポートしている等の理由から、Singularityが広く利用されています。このSingularityは、可搬性に優れたSIFを採用しつつOCIイメージフォーマットのコンテナイメージにも対応しており、HPCワークロード実行に求められる性能・セキュリティ・利便性に優れたコンテナ環境を可能にします。本テクニカルTipsは、SingurarityのオープンソースエディションであるSingularityCEを利用し、クラスタ・ネットワーク対応のベアメタル・シェイプで構築するHPC/GPUクラスタにコンテナ環境を構築する方法を解説します。

601: ADWでMovieStreamデータのロード・更新をしよう

Autonomous Data Warehouseにおける、大規模データの高速ロード・更新方法をご紹介します。

ベアメタルインスタンスのカーネルダンプ取得方法

カーネルダンプは、Linuxカーネルに関連する問題を解析する際に重要な情報ですが、ルートファイルシステムを含むブート・ボリュームをiSCSI接続するベアメタル・インスタンスは、仮想マシンインスタンスと比較してその取得に特別な準備が必要です。本テクニカルTipsは、ベアメタル・インスタンスでカーネルダンプを取得し、これをcrashコマンドで読み込むまでの手順を解説します。

602: ADWでMovieStreamデータの分析をしよう

Autonomous Data Warehouseでは、ビジネスの成長にかかせないデータ分析を簡単・効率的に行うことができます。

サイト間VPNによるOCIとの拠点間接続方法

HPC/機械学習ワークロードをオンプレミスからOCIに移行する際、多くのケースでオンプレミスとOCIを拠点間接続する必要が生じます。例えば、オンプレミス側の有償CAEアプリケーション用ライセンスサーバにOCI側の計算ノードからライセンス取得のためにアクセスするケースや、オンプレミス側の端末からOCI側のログインノードにログインしインタラクティブ処理を行うケースです。本テクニカルTipsは、サイト間VPNを使用してIPSecのトンネルモードでオンプレミスとOCIを拠点間接続し、OCI側プライベートサブネットに接続する計算ノード相当のインスタンスとオンプレミス側プライベートサブネットに接続するライセンスサーバ相当のインスタンスの疎通を可能とするための手順を解説します。

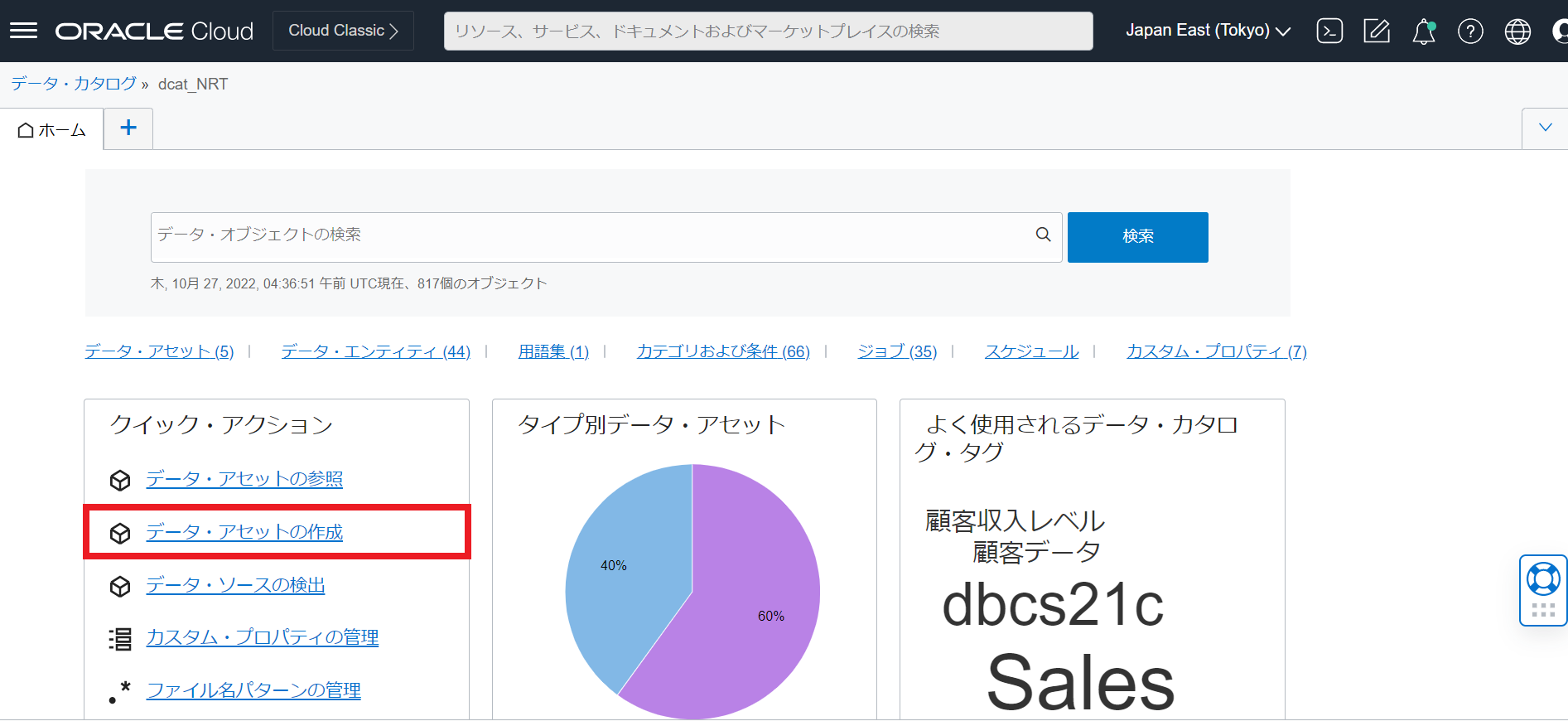

603 : データ・カタログを使ってメタデータを収集しよう

データ・カタログを使えば、技術、ビジネスおよび運用に役立つメタデータを管理することができます。Autonomous DatabaseやObject Storageなどのデータ・ソースに接続し、メタデータを収集することができます。

ADB-Dの環境を作成してみよう

101 : Always Freeで23aiのADBインスタンスを作成してみよう

Always Freeで23aiのADBインスタンスを作成する方法をご紹介します。

102 : 仮想マシンへOracle AI Database Freeをインストールしてみよう

仮想マシンへOracle AI Database Freeをインストールする方法をご紹介します。

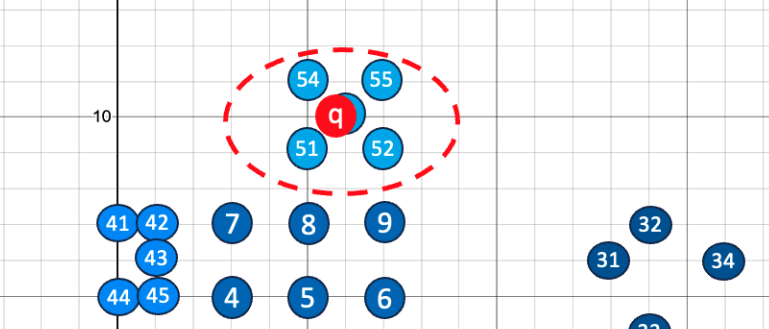

103 : Oracle AI Vector Searchの基本操作を試してみよう

Oracle AI Vector Searchによるベクトル列を含んだテーブルの作成、ベクトル列でのDDLおよびDML操作、関数を使用した類似性検索、リレーショナル・データベース上でベクトル・データを扱った操作など、基本的なベクトル・データベースの操作が体験できます。

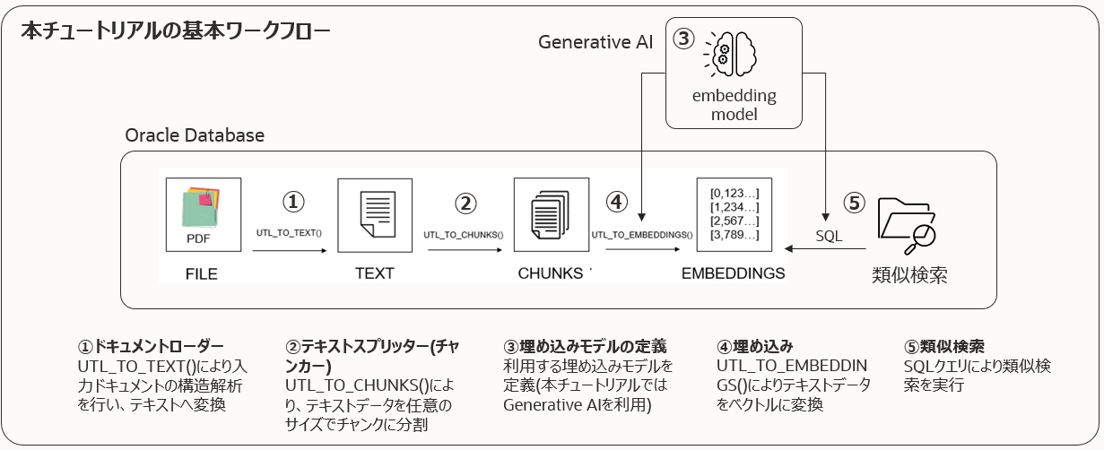

104 :ファイル→テキスト→チャンク→ベクトルへの変換およびベクトル検索を使おう

23ai free、ADB23ai(Always Free)を利用してファイルからテキストへ、テキストからチャンクへ、チャンクからベクトルデータへの変換、およびベクトルの検索について紹介します。

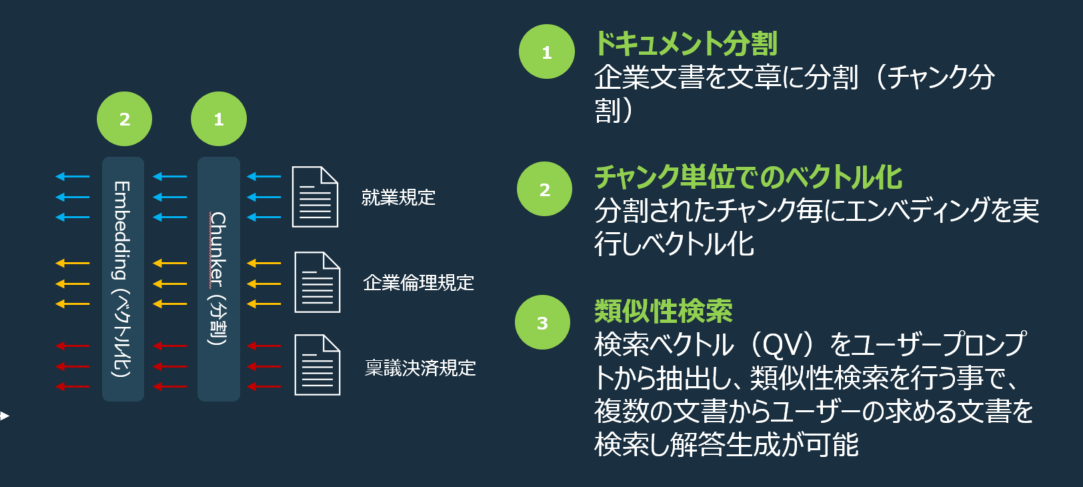

105: マルチベクトル検索で複数のドキュメントを検索してみよう

AI Vector Searchのマルチベクトル検索では、複数のドキュメントをグルーピングすることで、最も一致する上位K個のベクトルを同時に取得することができます。

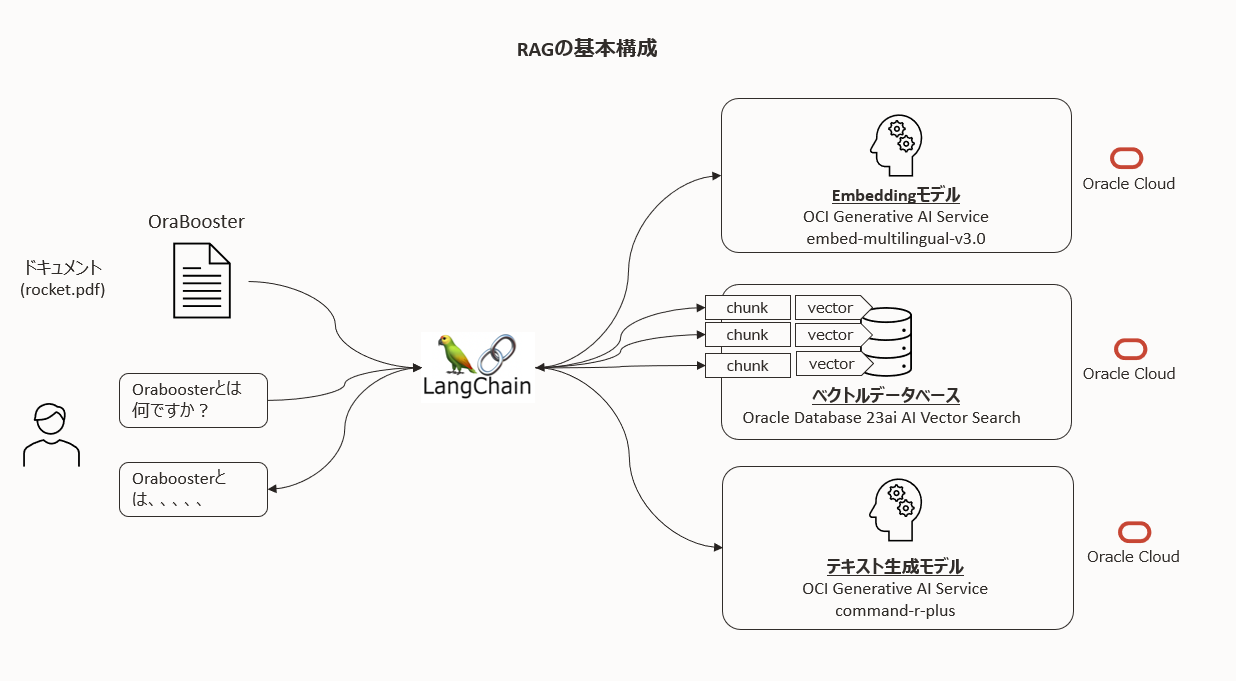

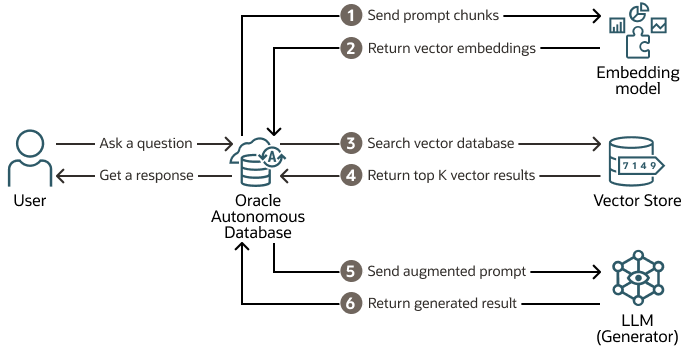

106 : Oracle Database 23aiとLangChainでRAGを構成してみよう

LangChainを使ったRAG構成をステップバイステップでご紹介します。

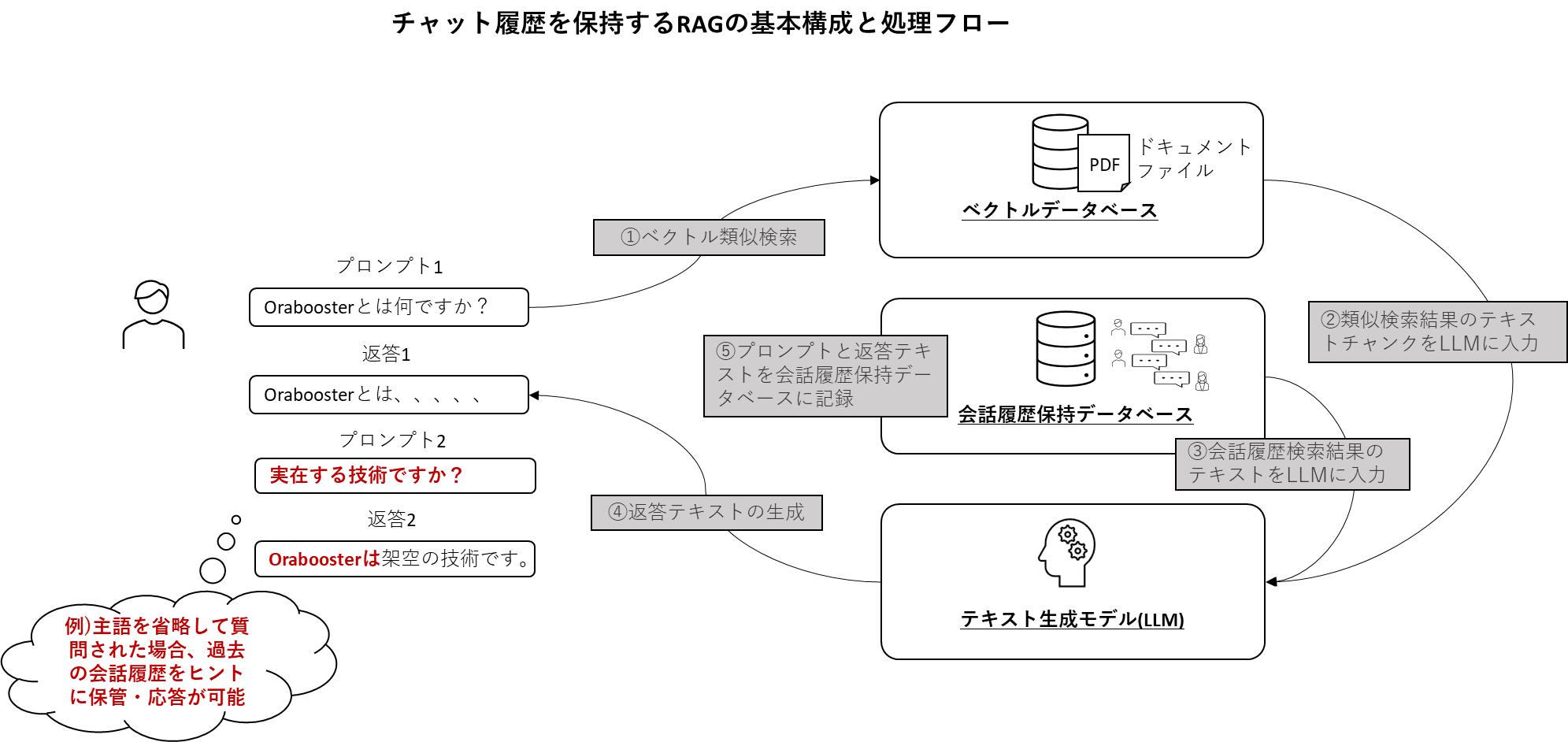

107 : 会話履歴保持の仕組みを取り入れたRAGの実装をしてみよう

シンプルな検索拡張生成(RAG)の実装に、チャット会話履歴を保持する仕組みを取り入れた構成をご紹介します。

108 : SELECT AI with RAGを試してみよう

データベース内データを自然言語でクエリできるSELECT AIはRAG構成においても使用できます。このチュートリアルでは実際のデータを使って、ADBだけでRAG構成を組むことのできるSELECT AI with RAGを試します。

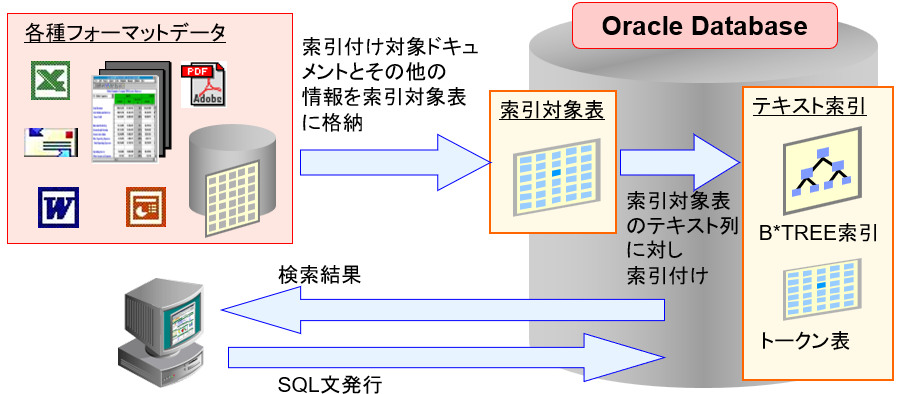

109 : Oracle Database で全文検索してみよう

Oracle Database にはテキストデータを高速に検索できる全文検索機能があります。全文検索は、社内文書やログ分析、法務データの検索などさまざまな用途に活用できます。本チュートリアルではサンプルデータを使って、その手順を確認します。

Installation procedure for OpenOnDemand on OCI HPC Cluster

This article introduces the installation procedure for OpenOnDemand, an open-source solution enabling such functionality.

Anomaly Detection ハンズオン(初級編)

OCIのコンソールからAnomaly Detectionサービスを使うことで、サービスの基本的な機能を学習します。

Anomaly Detection ハンズオン(中級編)

OCI DataScienceからOCI CLIやSDKを用いてAnomaly Detectionを使用する方法を紹介します。

OCI AI Vision ハンズオン(初級編)

OCIのコンソールからVisionサービスを使うことで、サービスの基本的な機能を学習します。

OCI AI Vision ハンズオン(中級編)

OCI DataScienceからREST APIを使用して、OCI Visionから公開されているAPIを使用する方法を紹介します。

OCI Data Flow ハンズオン(初級編)

OCI Data Flow は、大量データの並列分散処理を実現するためのフレームワークである Apache Spark を OCI 上でマネージドサービスとして提供します。

OCI Streaming を動かしてみよう

OCI Streaming は、Oracle Cloud Infrastructure(OCI) 上で提供されるフルマネージドな分散メッセージングサービスです。こちらのハンズオンでは、OCI Streaming を様々なクライアントツールから触って頂けるコンテンツになっています。

Oracle GoldenGate Stream Analytics ハンズオン

Oracle GoldenGate Stream Analytics は、IoT データ、パイプライン、ログデータ、ソーシャルメディアといった Stream データをリアルタイムに分析的計算処理するテクノロジーを提供するプラットフォームです。

Structured Spark Streaming を OCI Data Flow で体験しよう

OCI Data Flow は、大量データの並列分散処理を実現するためのフレームワークである Apache Spark を OCI 上でマネージドサービスとして提供します。

その9 - クラウドでMySQL Databaseを使う

クラウド環境でも人気の高いMySQL Database!OCIならMySQL開発チームによるMySQLのマネージドサービスが利用できます!簡単に構築できるので、まずは触ってみましょう!